監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

| 強制わいせつ罪 6月以上10年以下の懲役(刑法176条) |

|---|

| 公然わいせつ罪 6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料(刑法174条) |

以下では、強制わいせつ罪とはどのような犯罪で、どのようなことをすると成立するのか、強制わいせつ罪に当たる行為を行ってしまった場合や、その疑いをかけられてしまった場合にどのように対応すればよいのかなどについて、解説していきます。また、強制わいせつ罪と関連するよくある疑問についても回答していきます。

強制わいせつ罪とは

強制わいせつ罪とは、暴行または脅迫を用いて、わいせつな行為をする犯罪です。

強制わいせつ罪における「わいせつ」とは、被害者の性的羞恥心を害する行為のことをいいます。

つまり、強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を用いて、被害者の性的羞恥心を害する行為をすることをいいます。

なお、被害者が13歳未満の者であれば、暴行または脅迫を用いなくても(つまり、わいせつな行為をするだけで)、強制わいせつ罪が成立することになります。

強制わいせつ罪の種類

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪とは、公然とわいせつな行為をすることをいいます。「公然と」とは、わいせつ行為を不特定または多数人が認識できる状態をいいます。

ただし、公然わいせつ罪の「わいせつ」は強制わいせつ罪の「わいせつ」よりも狭いものとなっています。例えば、被害者の意思に反してキスをすることは、強制わいせつ罪における「わいせつ」には当たりますが、公然わいせつ罪における「わいせつ」には当たらないとされています。

準強制わいせつ

準強制わいせつ罪とは、被害者を心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または被害者を心身喪失もしくは抗拒不能にさせた上で、わいせつな行為をすることをいいます。

心神喪失とは、自己の性的自由が侵害されていることの認識がない場合をいいます。例えば、睡眠状態や失神状態の人のことをいいます。

抗拒不能とは、自己の性的自由が侵害されていることを認識しているが、抵抗が著しく困難な場合をいいます。例えば、意識があるものの手足を縛られていて動けない状態や、睡眠や失神とまではいかないが、酩酊状態にあることなどをいいます。

強制わいせつ致死傷罪

強制わいせつ致死傷罪は、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪または監護者わいせつ罪に当たる行為をし、その結果、被害者が傷害を負い、または死亡した場合に成立する犯罪です。被害者が傷害を負った場合を強制わいせつ致傷罪といい、被害者が死亡した場合を強制わいせつ致死罪といいます。

死亡または傷害の結果は、わいせつのための手段から生じた場合(わいせつをするために抵抗しないように被害者の顔面を殴った場合など)でも、わいせつ行為そのものから生じた場合(被害者女性の膣内に強引に指を入れて膣内を怪我した場合など)でも成立します。そのほかには、被害者が走って逃げている際に転倒して怪我した場合なども強制わいせつ致傷罪となります。

刑罰について

通常の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪の刑罰は一緒で、6か月以上10年以下の懲役に処せられます。

強制わいせつ致傷罪は、無期懲役または3年以上の有期懲役となり、被害者が死亡した場合には無期懲役または6年以上の有期懲役になりますので、かなり刑が重いといえます。このように刑が重いのは、被害者の性的自由だけでなく、生命や身体の安全を侵害しているからです。

公然わいせつ罪は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。強制わいせつ罪と比べて刑がかなり軽いのは、直接の被害者がいないからであり、仮にわいせつ行為を目撃してしまったとしても侵害される性的自由の程度が軽いからです。

時効について

公訴時効を経過すると、犯罪行為を裁判にかけることができなくなりますので、刑罰に処せられることもなくなります。公訴時効が完成するまでの期間は、刑罰の重さによって異なります。

強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪の公訴時効は、行為が終わった時から7年です。

強制わいせつ致傷罪の公訴時効は、行為が終わり、傷害結果が生じた時から15年です。

強制わいせつ致死罪の公訴時効は、行為が終わり、被害者が死亡した時から30年です。

公然わいせつ罪は、わいせつ行為が終わった時から3年です。

「わいせつ」の定義とは

「わいせつ」という言葉は、あいまいな言葉ですが、法律的には、いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうとされております。

しかし、犯罪によってわいせつに当たるかどうかの判断は異なっています。例えば、公道で見知らぬ人に強引にキスする行為は強制わいせつ罪には当たりますが、公然わいせつ罪には当たりません。

強制わいせつとなる行動とは

強制わいせつに当たる行為は、具体的には、被害者の意思に反して強引にキスをしたり、乳房や陰部を触ったり、無理やり裸にしてその写真を撮ったりする行為などがあります。

暴行または脅迫をして、被害者が抵抗できないような状態にしてからわいせつ行為をする場合だけでなく、暴行=わいせつ行為ということもあります。例えば、不意に陰部を触るような行為です。このような行為も強制わいせつ罪におけるわいせつ行為に当たります。

他の犯罪との違い

痴漢との違い

痴漢というのは、法律上の用語ではありませんが、一般的には電車、施設内、公道などの公共の場で、着衣の上から被害者の身体を触ったり、自らの下半身を露出したりする行為をいいます。

痴漢について詳しく見る暴行または脅迫を用いなければ、強制わいせつ罪とはなりませんが、痴漢には当たります。痴漢は、通常、各都道府県の迷惑防止条例違反の罪として罰せられます。強制わいせつ罪との区別はとても難しいのですが、被害者の反抗を著しく困難な態様のわいせつ行為は強制わいせつ罪に該当するとされ、それに至らない程度のわいせつ行為は迷惑防止条例違反とされるのが一般的です。

強制性交等罪との違い

強制性交等罪とは、暴行または脅迫を用いて、被害者の反抗を著しく困難にし、性交、肛門性交または口腔性交をすることをいいます。

性交、肛門性交または口腔性交はいずれも強制わいせつ罪におけるわいせつ行為に当たることは間違いないのですが、この場合は強制性交罪が成立して、これとは別に強制わいせつ罪は成立しません。強制わいせつ罪が成立するのは、性交、肛門性交または口腔性交以外のわいせつ行為ということになります。

暴行罪との違い

暴行罪は、単に暴行を行う犯罪です。暴行というのは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。殴ったり、けったりするほか、石を投げつける行為や髪の毛を引っ張る行為なども暴行罪となります。

暴行罪は、わいせつ行為に当たらない暴行でも成立しますので、その成立範囲はとても広いといえます。また、例えば、被害者に殴りかかったところ、たまたま被害者の陰部に手が当たってしまったというだけでは強制わいせつ罪は成立せず、暴行罪が成立するにとどまります。

法改正による強制わいせつ罪の変化

親告罪から非親告罪へ

親告罪とは、告訴がされなければ起訴することができない犯罪をいいます。告訴というのは、犯罪の被害者などが捜査機関に対して犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思を表明することをいいます。親告罪は、このような被害者らの処罰意思の表明がなければ、たとえ捜査機関が犯人を処罰したいと思っていたとしても、起訴して刑事裁判にかけることができないのです。

強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪も、2017年の刑法の改正前は、親告罪とされていました。これは、強制わいせつ罪の犯人を起訴して刑事裁判になると、公開の法廷でわいせつ行為がどのように行われたのかなど、被害者が知られたくないと思っていることが公の場でさらされてしまうことになるため、処罰を求めるかどうかを被害者の意思に委ねるためでした。

しかし、処罰を求めるために告訴が必要であるとすると、被害者が告訴をしたこと自体によって加害者の恨みを買ってしまうのではないかという不安のため、告訴をすることができないという事態が生じていました。このような処罰を求めたいのに加害者の報復が怖くて告訴できないという被害者の心理的負担を軽減するために、強制わいせつ罪は親告罪ではなくなりました。

監護者わいせつ罪の追加

監護者わいせつ罪とは、18歳未満の者に対し、現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をする犯罪をいいます。例えば、父親が18歳に満たない娘に対してわいせつ行為を行う場合が典型的な監護者わいせつ罪に当たります。

強制わいせつ罪は、暴行または脅迫がなければ成立しませんし、準強制わいせつ罪は心神喪失、抗拒不能といった状況がなければ成立しません。しかし、強制わいせつ罪および準強制わいせつ罪に当たらない態様で、子どもを監護する親によるわいせつ行為が行われていることがよくあるため、2017年の法改正で監護者わいせつ罪が新設されました。

強制わいせつ罪による逮捕

現行犯逮捕

現行犯逮捕は、犯罪を行っている最中または行い終わった直後に、逮捕することです。つまり、わいせつ行為の最中に逮捕する場合も現行犯逮捕ですし、わいせつ行為を発見され、逃亡した犯人を追いかけて逮捕する場合も現行犯逮捕になります。

現行犯逮捕以外の逮捕

現行犯逮捕以外の場合では、通常逮捕という逮捕が考えられます。通常逮捕というのは、例えば、外でわいせつ行為を行った者が自宅に帰り、その数日後に警察官が逮捕令状をもってその者の自宅を訪れ、逮捕されるような場合です。強制わいせつ罪のような性犯罪は、痴漢のような公共の場で行われるような場合のほかは、現行犯逮捕されることは少なく、後日逮捕令状を持った警察官に通常逮捕されることが多いです。

同意の有無について

強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をすることをいいますので、被害者がわいせつ行為をすることに同意していた場合であっても、暴行または脅迫を用いられたのであれば、理論上は強制わいせつ罪に該当し得ます。

もっとも、被害者がわいせつ行為をされることに同意している場合には、同意がない場合と比べて、通常、違法性は低いと考えられているため、同意があるかないかは非常に重要なポイントになります。

同意があるかないかは、被害者が同意した(または、してない)と述べているかどうかのほか、当事者の従前の関係性、行為に至る経緯、行為が行われた状況、行為後の言動など様々な事項を考慮して判断されることになります。

相手が18歳未満の場合

現在の法律では、強制わいせつを行った相手が18歳未満の場合であっても18歳以上の場合であっても、強制わいせつ罪の成否には影響ありません。つまり、被害者が18歳未満であっても18歳以上であって暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をすれば強制わいせつ罪となりますし、逆に、暴行または脅迫を用いなければ強制わいせつ罪にはなりません。

しかし、相手が13歳未満であるかどうかはとても大きくかかわります。13歳未満である場合には、暴行または脅迫を用いていなくても強制わいせつ罪が成立するからです。

なお、刑法における強制わいせつ罪とは異なりますが、わいせつ行為の被害者が18歳未満であると、暴行または脅迫を用いてなくても、各都道府県にある「青少年健全育成条例」または「青少年保護育成条例」などと称する条例に違反する可能性があります。

刑罰は強制わいせつ罪と比べるとかなり軽いのですが、条例に違反すると、同じ犯罪行為として処罰され、前科がつくことになります。

逮捕された際の対処

逮捕されてしまうと最大で23日間身体拘束をされてしまう可能性があります。23日間も身体拘束されてしまうと仕事などに大きな影響が出てしまうため、一刻も早く釈放されることを目指す必要があります。

逮捕後の流れについて詳しく見る強制わいせつ罪の場合、被害が比較的軽く、加害者も犯行を認めている場合には、被害者と示談することにより早期に釈放される可能性があります。ですので、いかに早く示談できるかが重要となります。

他方、加害者がやっていないと主張する場合は異なります。事実関係を争う場合には、取調べではしっかりと黙秘をし、不起訴を狙うことが重要となります。

起訴されてしまったら

起訴されてしまった場合には、刑事裁判できちんと自らの主張をすることが大切です。事実関係に争いがない場合には、行為が悪質でないことや反省していることを示して、減軽や執行猶予を目指すことになります。

事実関係に争いがある場合には、強制わいせつ罪が成立しないことなどを法廷でしっかり主張することが必要です。どのような主張を行うとしても、法律の専門家である弁護士の協力が重要になります。

起訴について詳しく見る強制わいせつについてよくある質問

セクハラは強制わいせつとなりますか。

セクハラも程度によっては強制わいせつ罪になる可能性があります。

そもそも、セクハラというのは、かなり広い概念であり、一般的には相手方の意思に反する性的な言動といわれています。例えば、職場で特定の従業員に対して性的事実関係を尋ねたり、特定の従業員の性的な事実関係を言いふらしたり、従業員に対して交際を迫り、断られた場合に降格にしたり、従業員の身体を触ったりすることなど多くの言動が含まれます。

強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をすることですから、従業員の身体を触るタイプのセクハラは、程度によっては強制わいせつ罪に該当する可能性があります。しかし、多くのセクハラ行為は強制わいせつ罪に該当するとまではいえないでしょう。

酒の席でついキスをしてしまったのですが、強制わいせつとなるのでしょうか。

酒の席でキスをしてしまった場合には、強制わいせつ罪に当たる可能性があります。

強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為を行うことですが、ここでいう暴行とは、わいせつ行為を行うための手段である必要はなく、暴行自体がわいせつ行為であってもよいと考えられています。ですので、酒の席でついキスをしてしまった場合でも強制わいせつ罪が成立する可能性が理論上あり得るということになります。もっとも、通常、キスそのものは暴行の程度がかなり弱いことから、強制わいせつ罪における暴行には当たらないと考えられます。例えば、被害者の女性が嫌がって抵抗しているにもかかわらず、強引にキスをしたという場合でなければ強制わいせつ罪は成立しないでしょう。

相手が18歳未満だと知りませんでした。

基本的には、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為を行ったか否かが問題ですので、相手の年齢を知らなかったとしても、犯罪の成否には全く影響はありません。

あえて言えば、性に関して未熟な若年者に対するわいせつ行為は、強制わいせつ罪の中でも悪質性が高いものであるとして、刑が重くなる可能性はあります。

弁護士への依頼で、日常生活への影響を最小限に抑えます。

強制わいせつ(致死傷)罪は、成立すれば最大で無期懲役もあり得る重大犯罪です。他方、結果が重大でなく、初犯で、かつ、反省の情を示すことができている場合には、不起訴処分になることも十分あり得る犯罪です。

逮捕されている場合には、一刻も早く釈放されるために、弁護士に依頼して対応することで日常生活への影響を最小限に抑えることができます。逮捕されていない場合であっても、弁護士に相談し、対応することによって最終的な処分を軽くすることができるようになります。

強制わいせつ罪の嫌疑をかけられている場合には、まずは専門家である弁護士に相談してみましょう。

相続財産を受け取ってしまった場合、その受け取りが相続財産の処分行為にあたり、「単純承認」(民法921条1号)にみなされ、相続放棄することができなくなる場合があります。

被相続人に関する財産を受け取った場合、その全てが処分行為にあたり、相続放棄できなくなるということではなく、受け取っても相続放棄に影響しないものや、受け取っても相続放棄が認められる可能性があるものがあります。

相続財産にならないものなら受け取っていても相続放棄できる

民法921条1号が単純承認事由として定めているのは「相続財産の全部又は一部を処分したとき」です。したがって、相続財産にならないものであれば、これを受け取ったとしても単純承認にはならず、相続放棄することができます。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

受け取っても相続放棄に影響しないもの

以下、相続財産にならず、受け取ったとしても相続放棄に影響しないものを挙げます。

受取人固有の財産にあたるものがその典型的な例です。

香典・御霊前

香典・御霊前は、参列者が葬儀費用の一部を負担し、死者の家族の負担を軽減する目的で贈与されるものと理解されており、相続財産にはあたりません。

したがって、香典・御霊前を受け取ったとしても、相続放棄には影響しません。

仏壇やお墓

仏壇やお墓などの祖先の祭具は、祖先の祭祀の主催者が取得するもので(民法897条1項)、相続財産には当たらず、これも相続放棄には影響しません。

生命保険金(元相続人が受取人に指定されている場合)

生命保険金は、保険契約によって受取人が受け取るものであるため、受取人固有の財産であるといえます。造族財産には当たらず、これを受け取ったとしても相続放棄には影響しません。

後述しますが、受取人が被相続人本人と指定されている生命保険金については、相続財産となり、この受取りは相続放棄に影響します。

遺族年金

遺族年金は、国民年金法や厚生年金保険法で、その受給権や受給要件が規定されている相続法とは別個の立場から受給権者と受給方法を定めたものです。そのため相続財産には当たらず、これを受け取ったとしても相続放棄には影響しません。

未支給年金

未支給年金は、被相続人が、生前に受け取るべきであった年金を、相続開始後に、遺族が請求し受け取るものです。

遺族年金と同様に民法上の相続とは、別の立場から一定の遺族に対して未支給年金の受給権者を定め、未支給年金の給付が認められており、未支給年金は相続財産にはならないとされています。

したがって、これを受け取ったとしても相続放棄には影響しません。

受け取りが相続放棄に影響するもの

相続財産について、処分行為をすると、単純承認とされて、相続放棄ができなくなります。

以下、その受け取りが相続放棄に影響するものを挙げていきます。

受取人が被相続人本人になっている生命保険

被相続人が生命保険契約の受取人となっている場合には、被相続人が生命保険金請求権を取得し、その被相続人が死亡することで、相続人が生命保険金請求を相続財産として取得することになると考えられています。

したがって、被相続人を受取人とする生命保険金を取得した場合には、相続放棄できなくなることがあります。

所得税等の還付金

所得税等の還付金が相続後に支払われることがありますが、これは支払われたのは相続後ですが、還付金請求権は、被相続人の生存中に潜在的な請求権として被相続人に帰属しており、所得税等の還付金は相続財産にあたります。

したがって、これを受け取った場合には、相続放棄ができなくなることがあります。

未払いの給与

死亡後に給与が支払われたとしても、賃金請求権は、被相続人が生前から有していたもので、未払い給与は相続財産にあたります。

したがってこの受け取りによって、相続放棄ができなくなることがあります。

相続放棄できるかどうか、判断が分かれるもの

被相続人に関する財産の中には、その受け取りによって、相続放棄に影響があるか判断がわかれるものがあります。以下、その例を挙げていきます。

死亡退職金

死亡退職金は、主として遺族の生活保障を目的としているものと考えられているため、受給者固有の権利といえます。したがって、死亡退職金は相続財産とはならないことが通常であり、これを受け取ったとしても、通常、相続放棄には影響しません。

しかし、死亡退職金について、会社規定がなく、受給者固有の権利といえるかが分からず、被相続人の功労報酬や慰労金を目的としているといえる場合もあります。このような場合には、死亡退職金が相続財産にあたり、この受け取りによって、相続放棄ができなくなることがあります。

高額療養費の還付金

高額療養費の還付金は、原則的に、支払われたのが、被相続人の死亡後だったとしても、還付金請求権は生前に発生しており、相続財産にあたります。ただし、扶養者が死亡した場合、被保険者が療養費の還付を受けることになり、この還付金は、被保険者が受け取ることになります。このような場合には、還付金は相続財産に含まれず、この受け取りは相続放棄には影響しません。

受け取っただけならまだ大丈夫、相続放棄したいなら保管しましょう

以上、被相続人に関する財産の受け取りが相続放棄に影響するか否かということを述べてきました。

受け取りが相続放棄に影響する財産を受け取った場合でも、これを保管しているだけであれば、未だ、処分したとはいえず、相続放棄ができることがあります。

財産を受け取ってしまった場合の相続放棄に関するQ&A

受け取った保険金で被相続人の借金を返済しました。あとからもっと多くの借金が判明したのですが、相続放棄できますか?

受け取った保険金が相続財産にあたるものであれば、その保険金で借金を返済したということが単純承認にあたり、相続放棄ができなくなります。

受け取った保険金が、相続財産でなければ、単純承認には当たらず、相続放棄をすることができることがあります。

衛星放送の受信料を払いすぎていたので返金したいと連絡がありました。相続放棄するつもりなのですが、受け取っても問題ないでしょうか?

衛星放送の受信料を払いすぎていた場合には、払いすぎた時点で、不当利得返還請求権が発生することになります。したがって、当該受信料の返金は相続財産にあたることになるます。相続放棄をすることができなくなる可能性があるので、これを受け取るべきではありません。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続放棄したいのに財産を受け取ってしまった場合は弁護士にご相談ください

以上のとおり、いかなる財産を受け取れば相続放棄に影響があるのかということについて、容易に判断することは困難です。相続放棄したいのに財産を受け取ってしまった場合には、弁護士にご相談されることをおすすめします。

言葉や態度等によって、夫婦の一方が他方の人格や尊厳を傷つけたり、精神的に追い込んだりすることをモラハラと言い、モラハラを理由に、離婚を考える方は多いです。しかし、モラハラをしている配偶者は、無自覚であることが多く、なかなか離婚に応じてくれません。そこで、モラハラ配偶者と離婚するために、知っておいていただきたいこと等を以下で、ご説明します。

モラハラ配偶者が離婚に応じない理由

プライドが高い

モラハラをする人は、プライドが高く、他人を見下す傾向があります。そのため、世間体を気にするので、自分が悪いこと(モラハラ)をして、配偶者から離婚の申し出を受け、それに応じる形で離婚することを極端に嫌います。

自分に自信がない

モラハラをする人は、弱い自分、自信のない自分を受け入れることができず、認めることができないために、普段は自信満々のふりをしています。そのため、自分の悪いところを指摘され離婚を切り出されることは、受け入れ難く精神的に耐えられません。そのため、離婚を渋ります。

自分が正しく、離婚請求される理由がないと思い込んでいる

モラハラ配偶者の特徴に、自分の間違いや失敗を認めないという特徴があります。そのため、自分がやっていることは正しいことであると認識していますので、モラハラ被害者である配偶者から離婚請求されることはないと思い込んでいるのです。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段

証明できる証拠を集める

モラハラは、身体的な暴力を受けた場合のように体に外傷が残ることがありません。しかしながら、相手から侮辱され浴びせられ続けた暴言を録音をしたり、日記に書き留めておいたり、精神科や心療内科に通院し、診断書を取得したりする等の方法で、モラハラの程度が酷く、長期間モラハラが継続していることを証明し、離婚原因が存在することを証明できる証拠を集めましょう。

別居してみる

モラハラを受け続けることに限界を感じたのであれば、まずは別居してください。どんどん心が追い込まれ、うつ病になったり、体調に影響が出てくることがあるからです。

また、モラハラ配偶者が、離婚をしたくないのであれば、あなたに自宅に戻ってくることを懇願する際、もう二度とモラハラをしないと心を入れ替え、婚姻生活の改善の余地があるからです。

さらに、同じくモラハラ配偶者に離婚の意思がない場合で、あなたがどうしても離婚をしたい場合には、離婚調停・離婚訴訟といった次の手続きを見据えた場合に、別居を早く開始しておけば、その分、離婚の時期が早まる可能性があるからです。

子供がいる場合

特に子供がいる場合には、早めの別居をお勧めします。モラハラをする配偶者とされる配偶者の関係を子供に見せることは、子供にとって有害でしかありません。子供の心の健康を守るためにも、早く別居してください。

経済的に不安な場合

別居後の生活に不安で、別居を思いとどまっている方がいらっしゃると思います。しかし、モラハラが止むことはありませんし、往々にして、ひどくなるものです。婚姻費用といって、別居後の生活費を支払ってもらうことができますので、経済的な不安から別居を思い止まることはやめてください。

弁護士等、第三者に相談する

モラハラを受けている人の中には、自分が被害者であるにも関わらず、自分に非があると考えている人がいます。夫婦生活において、違和感をおぼえたのであれば、まずは身近な友人等へ相談をしてみてください。

そして、相手方から受けたモラハラで、離婚できるかどうかで悩んでいる方は、専門機関への相談をおすすめします。弁護士や各自治体等に設置されている相談窓口等で現在の状況をお話してください。

モラハラ夫と離婚の話し合いをする際の注意点

相手の一時的な態度に騙されない

相手方は、何とか離婚を回避するために、その場限りの嘘をつくことがあります。そのような一時的な言動に振り回されず、今までされてきたことを思い出してください。人の性格は、簡単に変わるものではありません。騙されないでください。

話し合いは第三者に介入してもらう

モラハラをする配偶者は、自分を怒らせる相手方が悪いと考える傾向にあります。そのため、被害者の方が離婚の申し出をした場合に、激昂するケースも少なくありません。ご自身一人での話し合いは難しく、第三者を介入しての交渉をお勧めします。

第三者がモラハラ夫の外面の良さに騙されてしまうことも…

モラハラをする配偶者は、外面が良く、仕事や近所付き合いでは問題なく、むしろ、良い人と評価されていることが多い傾向にあります。また、モラハラが家庭内で起こっていることから、他人からは気づかれにくい傾向があります。

離婚してくれないモラハラ配偶者との離婚に成功した事例

夫婦間に離婚原因は特に存在せず、モラハラを理由に離婚を考えている妻がいました。交渉では、夫が離婚に応じることはなく、やむをえず離婚調停を申し立てましたが、離婚調停の期日において、粘り強く夫から具体的に何がなされ、その時妻はこのように感じていた等という主張を繰り返し、離婚調停を成立させました。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

モラハラ離婚に関するQ&A

うるさく言うのは私のためだと言ってモラハラを正当化し、離婚してくれません。離婚できないのでしょうか?

モラハラを正当化する配偶者との間で、交渉で離婚することは難しいです。そこで、「離婚調停」といって、裁判所の手続きで離婚を目指す方法があります。モラハラ配偶者の言動等を客観的に証明することで、配偶者に離婚に向き合わざるを得ない状況を作ります。また「離婚裁判」においても、モラハラによって婚姻生活を続けていくことが難しいことを証明することで離婚が可能となります。

相手のモラハラに耐えられず不倫したことがばれました。それでも離婚してくれない場合、どうすればいいでしょうか?

モラハラ配偶者が離婚してくれない場合には、離婚裁判で離婚を求めることになります。ただ、不倫をしたことで、有責配偶者とみなされることから、原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められません。

そこで、有責配偶者からの離婚請求が認められるための条件(夫婦の関係が既に破綻していること、未成熟子が存在していないこと及び有責でない配偶者が離婚によって過酷な状況に置かれないこと等)を満たす必要がありますが、慰謝料等の条件次第では、離婚が成立する可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

モラハラ配偶者が離婚してくれない等、お困りの場合は弁護士へご相談ください

モラハラ配偶者が、婚姻生活中に自分がしてきた行為がモラハラにあたると自覚することはかなり稀なケースです。そのため、離婚に素直に応じてくれることはありません。モラハラ配偶者と離婚を考えている方はぜひ一度、弁護士にご相談ください。

交通事故に遭い、けがを負った際、整骨院に通うこともあると思います。整骨院に通った場合と整形外科に通った場合とで慰謝料に違いが出てくるのでしょうか。交通事故の治療として、整骨院に通う場合の慰謝料の相場や注意点について、以下で詳しく説明します。

整骨院に通院しても慰謝料はもらえる

整形外科ではなく、整骨院に通った場合にも、慰謝料を請求することはできます。ただ、整形外科の医師から許可を得ることなく、整骨院にのみ通院していると、保険会社から慰謝料の支払いを受けられないこともあります。交通事故の治療として、医療上必要な通院ではなかったと判断される可能性があるためです。

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

「整骨院への通院は慰謝料が半額になる」は本当?

整骨院にのみ通っていると慰謝料の額が半額になるというような明確な基準はありません。ただ、上述したとおり、整骨院のみの通院ですと、保険会社が交通事故の治療として医療上必要な通院とは認めず、認められるはずの慰謝料を半額に減額して提案する可能性はあると言えます。

交通事故で整骨院に通院した場合の入通院慰謝料の相場

整形外科にも通い、整形外科の医師から許可を受けて(整骨院での治療の必要性を認められ)、整骨院に通院したと仮定します。同じ通院日数、通院期間であっても、弁護士介入前の自賠責基準と弁護士介入後の弁護士基準では、受け取れる慰謝料額が異なります。例えば、頚椎捻挫や腰椎捻挫の場合の慰謝料の相場は以下の通りになります。

| 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|

| 43万円 | 79万円 |

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

整骨院に通院したい場合の注意点

交通事故に遭い、治療のために通院を余儀なくされる場合に、整骨院への通院を検討される方も多いと思います。以下では、整骨院に通院される際の注意点について解説していきます。

病院(整形外科)の医師に相談し、整骨院通院の了承を得る

保険会社が慰謝料や治療費を交通事故にあったことの損害賠償として支払いを行うのは、医学的に必要な治療であると判断される場合になります。

整骨院の治療は、整形外科での治療と異なり、医療行為ではないとされています。そのため、保険会社から交通事故の治療として医学的に必要な治療と認められるためには、整形外科の医師から指示や了承を得る必要があります。保険会社は医師からの了承等がない整骨院での治療について、医学的に必要のない治療として、治療費や慰謝料を支払わないことも考えられます。

そこで、整骨院に通院される際には、整形外科から医学的に必要な治療であるとの医師の判断を得てから通院するようにすることをおすすめします。

保険が適用される治療かどうかを確認する

交通事故の場合、保険会社から治療費の一括対応がされない場合もあります(一括対応:通院した際の治療費を通院先が保険会社に直接請求することで、本人が治療費を負担することなく通院できる保険会社のサービス)。一括対応がされないと、本人が治療費を自費で負担し、その後保険会社に請求することになります。保険会社が治療費を後々負担してくれるとしても、先に負担すべき治療費の額は低い方が望ましいはずです。そこで、通院される前に健康保険が利用できるかを確認しておくことをおすすめします。

病院(整形外科)にも通院する

保険会社が交通事故の治療費や慰謝料として支払うのは、医学的に必要な治療についての治療費であると説明しました。その証拠となるのは、整形外科の医師が作成した診断書になります。整骨院の通院では、医師による診断書は作成されません。そのため、整骨院だけではなく整形外科にも通院するようにしておかないと、保険会社から慰謝料や治療費の支払いが受けられなくなる可能性もあるので注意が必要です。

また、裁判になった際には、通院先が整骨院だと治療費の支払いが必要なのか、慰謝料の通院日数として整骨院の通院が含まれるかなどが争いになることが多くあります。その場合に、整形外科の医師が整骨院の通院を指示していたか、了承していたかという点、重要な考慮要素の1つになります。

後遺障害が残りそうな場合も整形外科への通院が重要になる

交通事故に遭い、治療を続けるうちに、残念ながら症状が一定の症状から改善せず、それ以降良くならない状況になることがあります(症状固定といいます)。症状固定後は、保険会社から治療費の支払いを受けることができないにもかかわらず、残ってしまった後遺障害の痛みを負いながら、生活を続けていかなければならないことになります。そこで、後遺障害の認定申請を行うことがあります。

後遺障害の認定申請をする際には、整形外科の医師による後遺障害診断書が必要になります。後遺障害診断書は、医師が交通事故に遭った後から現在までの治療の経過等を踏まえ、作成されることになります。しかし、整形外科に定期的に通院していないと、診断書を作成する材料がなくなり、医師から作成を断られることもあります。

そのため、後遺障害の申請も見据えても、交通事故にあってから、定期的に整形外科に通院することをおすすめします。

整骨院への通院と慰謝料に関するQ&A

整骨院に毎日通えば、その分慰謝料はもらえるのでしょうか?

通院日数を増やしたとしても、一定の頻度を超えると慰謝料の額が変わらなくなります。自賠責基準では2日に1回、弁護士基準では3日~3.5日に1回の頻度で通院すると慰謝料の額が最大となります。そのため、毎日通ったとしても、慰謝料の額がそれに応じて増額されるようなことはありません。むしろ、毎日通院することで保険会社が負担すべき治療費が増額することから、早い段階で一括対応の終了を持ち掛けられることもあります。

保険会社に、整骨院への通院は治療費として認めないと言われてしまいました。医師の許可は取っているのですが、どうしたらいいでしょうか?

まずは、医師から許可を受けていることを保険会社に伝える必要があります。その根拠として、医師が書面(カルテ)にて許可を与えている場合にはその書面や医師からの整骨院への紹介状等が挙げられます。これらの根拠をもって、保険会社に対し、整骨院への通院が医学的に必要な治療であったことを主張しましょう。保険会社がそれでも支払いを認めないような場合には、これらの根拠をもって、裁判で争う可能性もあり得ます。

整骨院に通院した場合の治療費や慰謝料の請求は弁護士へご相談ください

交通事故にあい、その治療として整骨院に通うような場合には、保険会社から治療費が支払われるか、慰謝料の額が減額されるのかなど、不安がたくさんあると思います。

その上、整骨院に通うような場合には、最初に医師からの許可を得ることや、通院頻度、整形外科の通院との兼ね合いなど、治療当初から注意しておくべき事項もたくさんあります。

そこで、交通事故に遭った後、整骨院に通う場合には、弁護士に依頼をしておけば、後々後悔するような事態を避けることができます。整骨院の通院について、迷いや不安が生じた際には、弁護士法人ALGにぜひご相談ください。

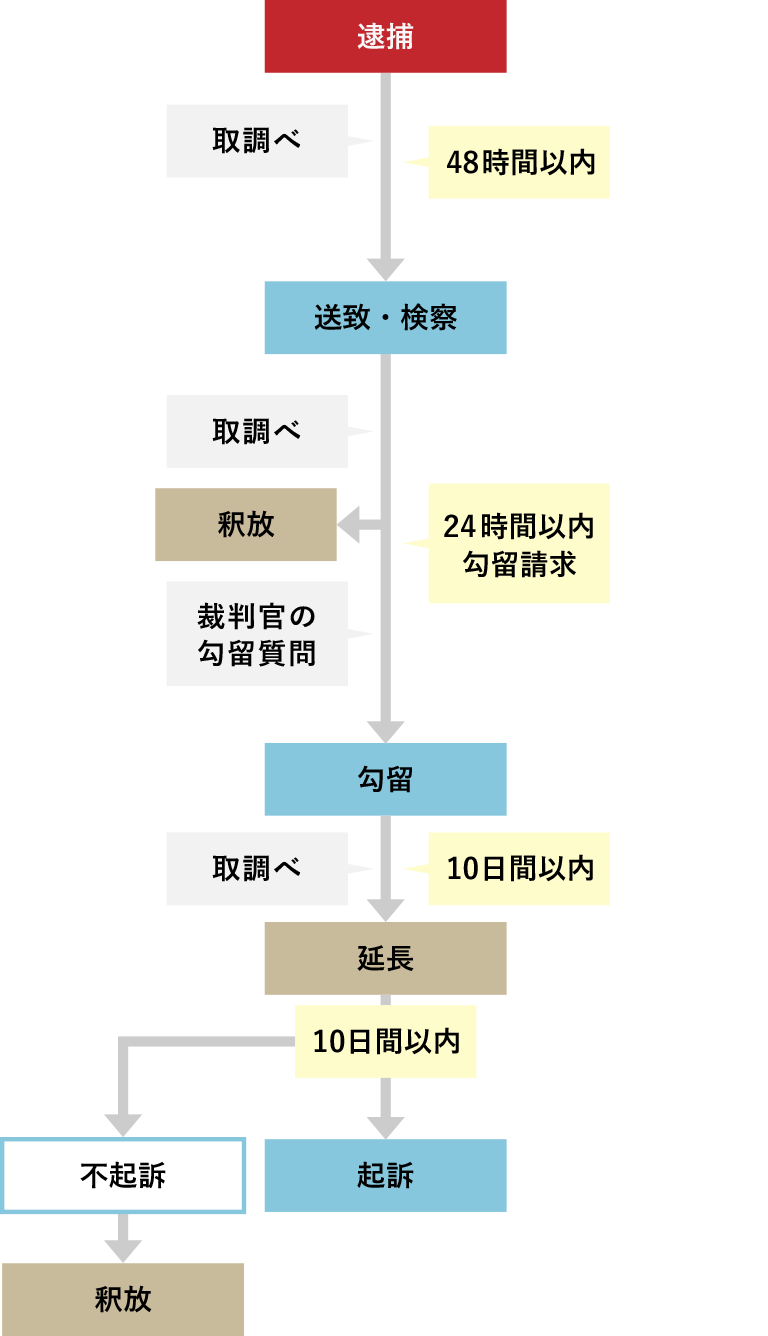

不意に罪を犯し逮捕されるかもしれない、家族が逮捕されてしまったなど、誰しも逮捕に関わる可能性はございます。逮捕を含め、刑事事件においては、早期の対応がきわめて重要です。早期に対応せずにいると、大きな不利益が生じることもあり得ます。以下、逮捕された場合の流れについてご説明します。

逮捕後の流れ

警察に逮捕された場合、48時間以内に検察に送致されることになります。この48時間の間に、逮捕された被疑者は、警察から取調べを受けることになります。

検察に送致された後、検察官は逮捕された被疑者を取り調べ、24時間以内に勾留請求をするか決めることになります。勾留請求しない場合には、逮捕された被疑者は釈放されることになります。

他方、勾留請求された場合には、最大20日間の勾留が行われることもあります。

被疑者を勾留している間に、検察官は被疑者を起訴するか、不起訴にするかを決めることになります。

1.警察による逮捕・取り調べ

警察により逮捕された場合、警察は被疑者に対して、取調べを行います。警察は、被疑者により本当に犯罪が行われたのか、行ったとしてなぜ行ったのか、どのような経緯で行われたのか、証拠はあるのかなど当該事件に関するありとあらゆることを取調べの中で被疑者に聞きます。

逮捕の種類

通常逮捕

通常逮捕とは、捜査機関により請求された逮捕状をもとに被疑者を逮捕するものです。当該被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由と逮捕しないことにより被疑者が逃走する可能性や証拠を隠滅する可能性などを考慮して、逮捕状を出すか決めることになります。

現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、現に罪を犯している場合や罪を犯した直後の場合に被疑者を逮捕するものです。この場合は、逮捕状なくして逮捕することが可能です。捜査機関に限らず、一般人であってもこの現行犯逮捕をすることは可能です。

緊急逮捕

緊急逮捕とは、一定の重大犯罪を行ったことの疑いが十分で、かつ逮捕状を請求する時間的余裕がない場合に、後で逮捕状を請求することを要件に逮捕をするものです。

2.検察への送致・送検

警察に逮捕された後、48時間以内に検察に送致された場合、被疑者自身に加え、事件に関する資料等も検察へ送られます。検察も被疑者から話を聞き、資料等を検討した上で、24時間以内に勾留請求をするかどうか判断することになります。

検察官が勾留請求をして、裁判官が勾留することが相当であると判断すれば、最大20日間、身柄を拘束されることになります。

送致されない場合

検察へ送致されない場合とは、警察により事件を終了する場合であり、微罪処分と言われます。犯罪の悪質さや犯罪による被害額の大小、被害弁償の有無等を考慮して判断されます。微罪処分の場合、警察からの注意で事件が終了することになります。

3.勾留

勾留とは、警察署の留置施設で最大20日間、身柄を拘束される手続になります。その期間は、外部との接触は制限され、当然仕事や学校等にも行くことができないため、私生活に与える影響は極めて大きいと言えます。

勾留するためには、罪を犯したと疑うに足りる理由が相当であることに加えて、定まった住居を有しないこと、罪証隠滅をすると疑うに足りる相当の理由があること、逃亡をすると疑うに足りる相当の理由があることのいずれか一つに該当すると判断されることが必要です。

勾留と拘留は別物です

読み方はいずれも「こうりゅう」です。

勾留は先に説明したように、被疑者の身柄を拘束して逃亡や罪証隠滅を阻止する手続ですが、拘留は刑罰の一つであり、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置する実刑です。拘留は、懲役などと同じ刑罰の一つですが、もっとも軽い刑罰になります。

4.起訴・不起訴の決定

起訴・不起訴の判断は、検察官により行われます。検察官は、被疑者の性格、年齢や境遇、犯罪の軽重や情状、社会復帰の可能性などを考慮して起訴するかどうかを決定します。起訴された場合には、刑事裁判が開始されることになります。

他方、不起訴の場合には刑事裁判は開始されず、勾留されていた場合には釈放されることになります。

起訴の種類

起訴には、在宅起訴と略式起訴という類型もあります。

在宅起訴とは、被疑者を警察署に拘束することなく、捜査を継続し行われる起訴のことです。

略式起訴とは、法廷における刑事裁判を開くことなく、検察官が提出した証拠により、100万円以下の罰金や科料を課す起訴のことです。

不起訴の種類

不起訴には、犯罪を行ったが今回は起訴を見送るという起訴猶予や罪を犯したことの疑いが不十分であるとして起訴をしない嫌疑不十分などがあります。不起訴処分は前科をつけることなく事件が終了します。もっとも、前歴はつくことになります。

起訴猶予(処分保留)とは

起訴猶予とは、検察官の裁量に基づき、被疑者の性格や境遇、犯罪の軽重など様々な事情を考慮して、今回は起訴をしないという判断をして行われるものです。

被疑者は、罪を認めているものの、被害者との間で示談が成立したため、今回は起訴をしないことにするような場合が起訴猶予の典型になります。

起訴猶予は、被疑者が罪を犯したことについては疑いがないものであるため、次回以降、同様の犯罪を行うと起訴される可能性は高まります。

起訴後、保釈されるには

保釈は、要件は種々ありますが、逃亡のおそれがなく、罪証隠滅のおそれがないといえるような場合に行われることが多いです。逃亡のおそれがないと判断してもらうために、親族等に身元保証人になってもらい、逃亡したりしないよう監督してもらうこともあります。また、罪証隠滅のおそれがないと判断してもらうために、そもそも起訴に必要な証拠が警察により集められており客観的に証拠の隠滅が不可能であることを説明したりすることもあります。

起訴後の勾留について

被疑者が勾留された後、起訴された場合、自動的に被告人勾留に移行します。その期間は2か月で、その後1か月ごとに更新されていきます。保釈されない限り、被告人勾留は更新され続けることになります。

保釈請求は、それを行うタイミングに制限がありません。そのため、捜査機関により集められた証拠を起訴後、裁判所が見て、証拠の隠滅の可能性がなくなっていくことにより、保釈が認められる可能性も高まります。

5.刑事裁判

日本の刑事裁判における有罪率は99.9%です。検察官が、起訴すれば有罪となることが確実であると判断した場合にのみ起訴をするため、このような有罪率になっています。起訴されることになれば、ほぼ確実に有罪となります。そのため、まずは検察官による起訴を回避することがなによりも重要であることがお分かりいただけると思います。

6.有罪判決を受けた場合

有罪判決を受けたとしても即刻刑務所に入れられるわけではありません。執行猶予という制度があります。執行猶予付き判決が出された場合には、その執行猶予期間中に犯罪を行わず、無事にその期間を終えれば、刑務所に入らずに済みます。

また、有罪判決を受けたとしても、内容に不服がある場合には控訴をすることも可能です。

実刑判決とは

実刑判決とは、執行猶予のない有罪判決のことです。実刑判決は、執行猶予のように刑の執行までの猶予期間がないため、控訴をせずに有罪判決が確定すると懲役刑等の刑罰を受けたり、罰金を支払う必要が生じたりします。

執行猶予付判決とは

例えば、懲役1年6か月、執行猶予3年という判決が出されるとすると、3年間犯罪を行うことなく、無事に生活することができれば、3年間の懲役刑を受ける必要はなくなります。ただ、3年間の執行猶予期間中に犯罪を行い、起訴をされ、有罪判決が出されると、先の1年6か月の懲役刑に加え、新しく出された有罪判決の罪とを併せて受けることになります。そのため、長期間の服役を強いられることになります。

逮捕後、早期に釈放されるためには

逮捕、勾留等の長期間の身柄拘束を受けると、仕事に行くことができず、学校にも行くことができないなどの私生活に大きな影響があります。職場をクビになったり、学校や近所で噂になるなどその不利益は計り知れません。他方、早期に釈放されれば、そのようなリスクを最小限にすることができます。

いかに早く弁護士へ依頼できるかがポイント

弁護士が依頼を受ければ、弁護士は直ちに接見を行い、身柄を拘束され、外部との接触を制限されている被疑者と話をすることができます。この間に、弁護士は被疑者に対して、捜査機関に対する対応や今後の弁護方針をお伝えします。この接見をしないでいると、捜査機関に一方的に被疑者の情報が奪われ、今後の流れも見えないままです。

不起訴の獲得

先に説明したとおり、起訴をされればほぼ確実に有罪となります。

検察官に起訴をさせないための弁護活動が極めて重要になります。

また、不起訴になれば、釈放され、身柄を拘束されずに自由に生活することができるようになります。

弁護士へ依頼できるタイミング

弁護人には国選弁護人と私選弁護人があります。

国選弁護人は被疑者勾留された後で選任されることになります。

他方、私選弁護人は被疑者勾留の前の段階でも選任することが可能です。

⇒国選弁護士の場合

国選弁護人は、被疑者勾留をされた後のタイミングでの選任になります。そのため、勾留を阻止するための弁護活動できず、逮捕されてから勾留されるまでの間、被疑者は一人で捜査機関に対応しなければなりません。

⇒私選弁護士の場合

私選弁護人は、逮捕直後や逮捕前の段階から介入できます。そのため、勾留を阻止するための弁護活動が可能です。刑事裁判では、起訴されないための弁護活動が重要であり、逮捕直後から活動することが起訴をされないことに大きくつながります。

当番弁護士制度というものがあるため、逮捕後無料で1回弁護士と接見することは可能ですが、当番弁護士は自由に弁護士を選ぶことができません。

私選弁護士依頼の重要性について

刑事事件は、圧倒的なマンパワーとノウハウを有した捜査機関と一人の一般市民である被疑者との戦いです。その上、早期に適切な対応をしないでいると、逮捕後勾留され、起訴され、有罪判決が出される可能性が高まります。そのため、早期に弁護人を選任し、方針を決め、適切な対応をすることが極めて重要です。

逮捕後に介入できるのは私選弁護人のみであり、国選弁護人は勾留後に選任される上、自ら選ぶことはできません。

出来るだけ早く弁護士へご相談下さい

大切なご家族が逮捕された、不意に犯罪を行い逮捕されるかもしれないなどの事態になった場合には、早期に弁護士に相談することで対応できる幅が広がります。ご依頼が遅れてしまうと対応できることに限界があり、良い結果が得られないこともございます。逮捕後、弁護人としての活動をすることができるのは私選弁護人だけです。早期段階での弁護士へのご依頼をお勧めいたします。

| 強制わいせつ罪 | 6月以上10年以下の懲役(刑法176条) |

|---|---|

| 公然わいせつ罪 | 6月以上の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法174条) |

| 迷惑防止条例違反 | 6月以下の懲役または50万円以下の罰金(東京都の場合) |

痴漢は、人が密集する様々な場所で行われることが多い犯罪であるといえます。特に電車通勤をされている方々にとっては、「痴漢被害に遭ってしまうかもしれない」という恐怖に加え、「痴漢の疑いを掛けられるのではないか」という恐怖もあるかもしれません。このように、痴漢という犯罪行為は一番身近な犯罪の1つであり他人事ではありません。

本記事では痴漢に関する知識や、痴漢を疑われた場合の適切な対応等について、弁護士が解説いたします。

そもそも痴漢とは?

「痴漢」という単語の定義をした法令はないようですが、一般的な理解として「痴漢」とは、相手の意思に反して卑猥な言動や行為などの嫌がらせをすることをいうと考えられています。

そのため、痴漢の加害者、被害者に性別は関係ありません。

痴漢が行われる場所・ケース

前述したように、痴漢は、人が密集する様々な場所で多く発生します。具体的には電車等の公共交通機関や駅構内等の場所でしょう。

警視庁が2020年に発表した統計「都内における迷惑防止条例違反の検挙、性犯罪(強制わいせつ・強制性交等)の認知状況(令和4年中)」によれば、迷惑防止条例違反となる痴漢(卑わい行為)の場所別検挙状況は、電車28%、駅構内28%、店舗内6%、路上11%、商業施設8%、バス1%、その他18%となっています。

また、痴漢が最も多く発生する時間帯は、通勤時間帯の午前7時から午前9時までであるということも同統計から分かります。

これらの統計からも、痴漢という犯罪行為は、多くの人にとって身近なものであるといえます。

痴漢は何罪に問われるのか?

痴漢は、都道府県ごとに制定される「迷惑防止条例違反」や、令和5年(2023年)に新設された「不同意わいせつ罪」に問われる可能性があります。

以下では、「迷惑防止条例違反」と「不同意わいせつ罪」について概要を説明し、どのような態様の痴漢行為であれば「迷惑防止条例違反」または「不同意わいせつ罪」に問われる可能性があるかについて具体例と共に紹介をします。

迷惑防止条例違反

「迷惑防止条例」とは、各都道府県の定めている条例のことをいいます。痴漢の中でも、比較的軽微な態様であるものについて、この迷惑防止条例違反が成立します。

埼玉県の迷惑防止条例では、相手を羞恥させまたは不安を覚えさせるような態様でする盗撮行為や覗き行為、身体に触れること等が規制の対象となっています(同条例2条の2)。

例えば、公共の場所で、他人の身体に触れた場合には、迷惑防止条例違反となります。

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪とは、暴行、脅迫、経済的・社会的地位による影響力などの手段を用いて、または、被害者が拒否できないような状態に乗じて、わいせつな行為を行う犯罪のことをいいます。

刑法改正により、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪を統合して、不同意わいせつ罪が創設されました。法定刑は、「6月以上10年以下の拘禁刑」となります。

不同意わいせつ罪は、強制わいせつ等と異なり、経済的・社会的地位による影響力などの無形の手段を用いても、犯罪が成立することに特徴があります。また、従来、夫婦間で性犯罪が成立するか否かについて議論されてきましたが、不同意わいせつ罪は「婚姻関係の有無にかかわらず」成立することが明記されたため、夫婦間でも不同意わいせつ罪が成立することが条文上明らかとなりました。

一般に、身体に直接触れるような痴漢行為には不同意わいせつ罪が成立する可能性が高いといえます。また、衣服の上から触れたとしても、執拗に性的部位を触るような場合には、不同意わいせつ罪が成立する可能性が高いでしょう。

迷惑防止条例違反との明確な区分けはされていませんが、痴漢行為の執拗さ、触れた部位などから、悪質性が高いとして、迷惑防止条例違反ではなく不同意わいせつ罪が成立すると判断される可能性があることにも注意が必要です。

痴漢で逮捕される場合とは

現行犯逮捕

「現行犯逮捕」とは現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を逮捕することをいいます(刑事訴訟法212条1項)。具体的には、まさに痴漢行為をしている者をその場で逮捕するケース等が挙げられます。

現行犯逮捕とは別に「準現行犯逮捕」というものもあり、これは罪を行い終ってから間がないと明らかに認められる場合で、一定の要件を満たす者を逮捕することをいいます(刑事訴訟法212条2項1号~4号)。

具体的には、犯人による痴漢行為後、被害者がその犯人を追いかけている間に、駅員等が犯人を捕まえるケース等が挙げられます。

これらの逮捕行為は、捜査機関のみならず、私人であっても令状なく行うことができます(刑事訴訟法213条)。

後日逮捕

現行犯逮捕等の痴漢行為を行った当日逮捕ではなく、後日、捜査機関から逮捕令状によって逮捕される場合もあります。

逮捕令状は、請求を受けた裁判官によって、「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」があると判断された場合に発行します。その判断の資料としては被害者の供述、防犯カメラの解析等が挙げられます。

逮捕・勾留の流れ

どの事案においても逮捕された場合には、最大72時間の身柄拘束がされます。その間に、警察官や検察官による取り調べが実施され、身体拘束を延長する「勾留」をするかどうかが決定されます。勾留された場合には最大20日身柄が拘束されることになり、その期間の間に、本件を起訴するかどうかが決定されます。

なお、逮捕されている間は、家族であっても会うことができず、被疑者に会うことができるのは、弁護人又は弁護人になろうとする者(弁護士)に限定されています。

逮捕されない場合

当日逮捕も後日逮捕もされず、身柄を拘束されていない状態で操作が進行する場合もあります。これは、被疑者の身分が安定しており、逃亡のおそれや、罪証隠滅のおそれ等逮捕の必要性がない場合です。

なお、この場合であっても、捜査機関から、取調べや実況見分のために呼び出されることがあります。呼び出しに応じないことが続くと、逃亡のおそれがあると判断され逮捕される場合もあるため、可能な限り取調べ等で呼ばれた場合には応じましょう。

生活への影響

前述のとおり、逮捕されてしまった場合には最大72時間、身柄が拘束されることになり、さらに勾留をされた場合には、最大20日間の身体拘束が続くことになります。

当然、この間は職場にも行けないため、不自然な欠勤が長期間続けば、職場にばれることもあり、最悪のケースとしては解雇される場合もあります。また、その間は収入を得ることもできなくなるため、扶養しているご家族がいる場合には、さらに影響が大きいといえます。

また、痴漢行為であっても、強制わいせつ罪として逮捕や起訴をされた場合、実名報道される可能性もあります。

痴漢で逮捕された場合すべきこと

次に、痴漢で逮捕された場合、捜査機関による取調べに対してどのように答えればよいか、という点についてご説明いたします。

実際行った場合は否認せず認める

実際に痴漢行為をしてしまった場合には、素直に認めることがよい結果につながることが多いでしょう。

現行犯逮捕の場合には、被害者の供述以外の客観的証拠が収集されていることも多くあり、否認を続けたとしても言い逃れできない場合が多いです。

通常逮捕の場合には、請求を受けた裁判官によって、証拠をもとに「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」があると判断されているため、この場合においても言い逃れできない場合が多いです。

仮に、身柄が拘束されている状況で否認を続けると、捜査機関において、否認の理由を排斥するための証拠を収集する必要等があるとして、身体拘束を延長される場合があります。

よって、実際に痴漢行為をしてしまった場合には、犯行を認めたうえで、示談によって不起訴や比較的軽い処分を目指すことが合理的でしょう。

不起訴を獲得し前歴で食い止める

「前科」とは、起訴後の裁判によって有罪判決の言い渡しを受け、その刑が確定した履歴のことをいいます。「前歴」とは、捜査機関から逮捕され被疑者として捜査の対象となった履歴のことをいいます。

前科が付いた場合には、履歴書等の賞罰の欄に記載をする必要があり、一定の職業には、そもそも就くこと自体ができなくなります。他方、前歴にはそのような不利益はありません。

このように前歴と前科では大きな差があります。不起訴となった場合には、前科は付かず、前歴だけが残ります。逮捕をされた場合には、可能な限り不起訴処分の獲得を目指し、前科ではなく前歴で食い止めるようにするべきでしょう。

釈放されたいからといって罰金刑にしない

捜査機関によっては、「認めれば罰金刑で済ませられ、すぐに釈放できる」という話をする場合があります。

罰金刑は刑罰の一種であり、罰金刑に処されると前科になるため、安易にこの言葉に乗って犯行を認めるべきではありません。実際に痴漢を行っていても、被害者との示談が成立すれば、罰金刑ではなく不起訴になる可能性もあります。

他方で、実際に痴漢を行っていないにもかかわらず、犯行を認めることは、冤罪による処罰そのものです。この場合においても、犯行を認めず、まずは身柄解放を目指しながら、適切な防御を行いましょう。

このように、犯行を認めるかどうかには弁護士による専門的な判断も必要となります。早期の段階で弁護士に依頼し、判断を仰ぐことをお勧めいたします。

痴漢に関する裁判例

ここで被告人を無罪と判断した最高裁判例をご紹介いたします。

(最高裁判所第3小法廷平成21年4月14日最高裁判所刑事判例集63巻4号331頁)

同判例は、強制わいせつ罪として起訴された被告人に対し、無罪を言い渡したものです。

同判例の判決文では、➀証拠が被害者の供述があるのみであり、物的証拠等の客観的証拠は存しないこと(客観的証拠の有無)、➁被告人が捜査段階から一貫して犯行を否認していること(被告人の供述の一貫性)、➂被告人に前科、前歴がなく、この種の犯行を行うような性向をうかがわせる事情がないこと(被告人の性向)、➃被害者の供述内容が不合理であること(供述の合理性)等のポイントを指摘し、被告人を無罪としました。

これらのポイントは、被疑者や被告人が痴漢事件で否認している事案で特に着目すべき事情といえるでしょう。

よくある質問

痴漢の被疑者が学生だった場合、刑罰に違いはありますか。

当該被疑者学生に、前科や前歴がなく、更生の余地が認められる場合には、比較的軽い処罰になる可能性はあります。しかし、このように判断されない場合も当然あります。また、学生であっても成人をしている場合には、学生でない一般的な成人と同様の判断になります。 あくまでも、犯罪行為をしたことには変わりはないため、今後二度と同じ犯行に及ばないようどうするかを考えるべきでしょう。

現場から逃げてしまったのですが、後ほど自首した場合刑罰は軽くなりますか。

現場から一度逃走したものの、現場に戻り出頭したような場合には、反省の有無や更生の余地等の情状の面で考慮してもらえる可能性はあります。

また、捜査機関によって犯人が特定される前に、自ら出頭したことで、逮捕になる可能性が減少するということもあります。そのため、身元保証人等を確保してから出頭するのがよいでしょう。

痴漢で逮捕されたら弁護士へすぐご連絡ください

痴漢事件に限らず、被疑者・被告人となった場合には、身柄解放や不起訴に向けた適切かつ迅速な弁護活動が不可欠です。特に、被害者との示談や捜査機関による取り調べへの対応等は専門的な知識や技術が必要となります。

そのため、犯罪の被疑者・被告人となった場合には、必ず弁護士にご相談ください。

この点、弊所では再犯防止に向けた活動にも力を入れており、数多くの痴漢事件の刑事弁護を扱っております。弊所所属の弁護士は、迅速に行動するとともに、事件の問題点を適切に把握し、最善の弁護活動をすることを皆様にお約束いたします。

亡くなられた方(被相続人)に多額の負債がある場合、相続放棄をすると負債を引き継がずに済みます。

もっとも、相続放棄にはメリットだけではなく、デメリットもあります。では、どのようなデメリットがあるのでしょうか。

本コラムでは、相続放棄のデメリットや、相続放棄をする際の注意点などを解説しています。相続放棄をするかどうか迷っている方や、相続放棄をするにあたって不安がある方は、ぜひ本コラムをご覧ください。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続放棄で生じるデメリットとは?

相続放棄とは、相続の開始による、被相続人の資産や負債を包括的に承継するという効果を、全面的に拒否する意思表示のことをいいます(民法939条)。 相続放棄には、被相続人の負債を引き継がないで済むというメリットだけではなく、次のようなデメリットがあります。そのため、相続放棄を選択する場合には、慎重な検討が必要です。

全ての遺産を相続できなくなる

相続放棄をすると、マイナスの財産だけではなく、プラスの財産も相続できなくなります。そのため、被相続人の財産の中に、家や土地といった不動産、自動車などの経済的価値の高いものが含まれている場合でも、それらの一部だけを相続するということはできません。

他の相続人とトラブルに発展するおそれがある

相続放棄をした場合、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、相続放棄をした結果、元々は相続人になるはずではなかった人(被相続人の両親や兄弟姉妹など)が相続人となる場合があります。この場合、想定外に相続に巻き込まれたと思って困惑したり、相続放棄の手続を取ることになり煩わしく思ったりすることで、トラブルとなる可能性があります。

トラブルを防止するためには、自身が相続放棄をした場合に相続人となる親族に、あらかじめ相続放棄をすることを伝えておく方が望ましいと言えます。

相続放棄したら原則撤回できない

一度相続放棄をした場合、撤回することはできません(民法919条1項)。

相続放棄をした後に新しくプラスの財産が見つかった場合でも、相続放棄を撤回してそれらの財産を相続することはできなくなります。財産調査に時間がかかる場合は、後で触れる申述期間の伸長の手続(民法915条1項ただし書)も利用して、しっかりと調査を行うようにしておきましょう。

例外的に、詐欺や脅迫によって相続放棄をした場合など、意思表示に問題がある場合には取消しが認められる場合があります。

生命保険金・死亡退職金の非課税枠が使えない

生命保険金や死亡退職金は相続財産に含まれないため、相続放棄の有無にかかわらず受け取ることができます。

この死亡保険金・死亡退職金は相続税の課税対象になります。相続をした場合は非課税の適用があり、非課税限度額【500万円×法定相続人の数(相続放棄した日とも含む)】を超える部分にのみ相続税が課税されます。しかし、相続放棄をした場合には非課税の適用がなく、その分多くの税金を支払うことになります。

家庭裁判所で手続きをしなければならない

相続放棄をする場合、家庭裁判所で相続放棄の申述という手続を取る必要があります(民法938条)。

手続上、申述書の作成、戸籍謄本などの必要書類の収集、提出が必要となります。相続放棄の申述は期限が3か月に限定されているため(民法915条1項本文)、不備がないように迅速に手続を進めることが要求されます。

相続放棄のメリットとは?

相続放棄のメリットは、被相続人の負債を引き継がずに済む点です。特に被相続人の借金の返済が滞っていた場合などは、相続放棄をしないと自身が取り立てを受けることになる可能性がありますが、相続放棄をすればそのようなリスクを背負わずに済みます。

また、生前あまり関わりがなかった被相続人の相続で争いになろうとしているような場合、相続放棄をすれば、争いに巻き込まれることがなくなります。

相続放棄をする際の注意点

相続放棄に関しては、次のような注意点があります。相続放棄の期限と、相続財産に手をつけないことは、相続放棄の有効性に影響が出るため特に注意が必要です。

相続放棄には期限がある

相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります(民法915条1項)。

一方で、この期間は、相続放棄の申述期間の伸長の手続(民法915条1項ただし書)を取ることで、1~3か月程度延長することができる場合があります。被相続人と生前あまり関わりがなかった場合など、3か月間では被相続人の財産を把握することが難しい場合には、家庭裁判所に対して相続放棄の申述期間の伸長の申請を行いましょう。

生前の相続放棄はできない

被相続人が存命のうちは、相続が開始していないため、相続放棄はできません。被相続人が資産を増加させたり、負債を減らしたりして、財産状況が変わる可能性があるためです。

相続放棄の手続は、被相続人が亡くなられてから取ることになります。

財産に手を付けてしまうと相続放棄が認められない

被相続人の財産に手を付けてしまった場合、相続放棄が認められなくなります。相続を承認(民法921条)したものとみなされるためです。

相続を承認したものとみなされるのは、具体的には、被相続人の財産を次のように使用したり、処分したりした場合です。

- 預貯金を引き出して使用した

- 土地や家を売却した

- 債権を取り立てた

相続放棄しても管理義務が残る場合がある

相続放棄をした場合、資産の管理義務が残る場合があります。例えば、不動産や株式といった管理が必要となる資産が存在する場合です。相続放棄をした人は、他の相続人がいる場合はその相続人に、相続人がいない場合は相続財産の清算人(民法945条1項)に資産を引き渡すまでの間、その資産を管理する義務を負います(民法940条1項)。

相続放棄でトラブルにならないためのポイント

相続放棄をした場合、元々は相続人となる予定でなかった人が相続人となったり、相続分が変化したりすることで、トラブルになる場合があります。

そのようなトラブルを防ぐために、次の事項を確認しておきましょう。

他の相続人に相続放棄する旨を伝える

相続放棄を行った場合でも、他の相続人への通知等はなく、他の相続人が相続放棄のことを知ることはありません。

相続放棄を行う場合には、事前に他の相続人に連絡をしておくと、トラブルを防止するのに役立ちます。

被相続人の負債が多いことを理由に相続放棄を行う場合、事前に他の相続人とも相談しながら、足並みをそろえて相続放棄をすることも考えられます。

相続財産を正確に把握する

被相続人の資産や負債の内容を把握することは、相続放棄の判断をする上でとても重要です。資産や負債の調査方法としては、金融機関に問い合わせたり、不動産の登記情報を取得したり、信用情報機関を利用したりといったことが考えられます。

相続財産の調査は、もちろん相続放棄をする人自身でも行えます。一方で、複数の種類の書類の収集や送付を行うとともに、どの点に着目して相続財産調査を行うかを判断する必要があるため、弁護士に依頼して調査を行うことも考えられます。

「限定承認」をする選択肢も

相続に関しては、相続放棄や単純承認という方法だけではなく、限定承認(民法922条)という方法もあります。

限定承認とは、相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済して、なおも残る財産があった場合には、相続をするという制度です。

資産と負債のどちらが多いかが分からない場合に有益な方法ではありますが、限定承認をする場合には共同相続人の全員が共同して行う必要がある点には注意が必要です(民法923条)。限定承認にも、相続放棄と同様に3か月の期限があります(民法924条、915条1項)。

相続放棄に関するQ&A

土地や家を相続放棄する場合のデメリットはありますか?

土地や建物の所有権を得られないため、自身も居住していた土地や家の場合には、基本的に転居の必要があります。 また、相続人全員が相続放棄した場合、土地や家の処分が完了するまでは管理の手間や費用がかかることになります。土地や家の所有権が得られないので、家賃収入や売却益を受けることもできません。

被相続人の子供が相続放棄すると、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはありますか?

被相続人の子供が相続放棄をすると、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることがあります。

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。同時に、被相続人の直系卑属(子や孫など)がいれば直系卑属、直系卑属がいなければ直系尊属(父母や祖父母など)、直系卑属もいなければ被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

被相続人の子供が相続放棄をした場合、被相続人の両親も亡くなられている場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

相続人の全員が相続放棄したら、借金は誰が払うのでしょうか?

被相続人に資産がある場合には、資産から借金の返済がなされることになります。

また、保証人が存在する場合には、お金を貸した人(債権者)から保証人に対して請求がされ、保証人から返済される場合もあります。

なお、相続放棄の申述の手続をした後でも、被相続人の借金を返済すると相続放棄が認められなくなるため、注意が必要です。

相続放棄ができないケースはありますか?

問題となることが多いのは、次の2つの場合です。

- 相続放棄の期限となる3か月を過ぎていた場合

- 資産の使用や処分などの単純承認にあたる事由がある場合

上記のいずれかにあたる場合は、基本的に相続放棄は行えません。

一方で、期限を過ぎていた場合や、単純承認にあたる事情があるように見える場合でも、事情次第では相続放棄が認められる場合もあります。相続放棄ができないかもしれないと思った場合は、まず弁護士に相談をしてみましょう。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続放棄で後悔しないためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

相続放棄にあたっては、手続を利用するメリット・デメリットの比較や、被相続人の資産の把握、資料の収集などが必要となる場合があります。

相続放棄を行うか迷っていたり、相続放棄を行う上での不明点があったりした場合は、弁護士へご相談いただくことが適切な相続放棄の実現につながります。

また、ご家族やご親族の方が亡くなられた時は、身体的・精神的な負担が生じやすいです。その負担を少しでも軽減するために、法的なことは弁護士に任せという選択肢もあります。

相続放棄でお悩みの際は、まずは一度、弁護士にご相談ください。

セックスレスを理由に離婚を考えるようになることは珍しいことではありません。

本記事ではセックスレスを理由した離婚について、解説していきます。

セックスレスとは

日本性科学会によれば「病気など特別の事情がないのに、1カ月以上性交渉がないカップル」と定義されています。

このことから1カ月に1度でも性交渉があれば、セックスレスとはいえません。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

セックスレスは離婚原因として認められるのか

協議や調停の場合には、夫婦の合意があれば離婚することができるので、セックスレスを理由に離婚することができます。

裁判上の離婚をする場合には、民法770条1項に定められている5つの離婚理由のうちいずれかに当てはまる必要があります。

セックスレスが当てはまる可能性があるのは、770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」です。

セックスレスでの離婚率

性交渉は義務ではありませんが、夫婦生活を送る上で重要なことの1つであるといえます。そのため、セックスレスを理由に離婚を考えることは無理からぬことです。

実際、離婚調停を申立てる際、「性的不調和」を理由として挙げた方は4940名います(令和3年司法統計)。このことからしても、セックスレスを理由に離婚を考えることは不自然なことではありません。

セックスレス離婚の慰謝料

セックスレスを理由に離婚する場合に、正当な理由なくセックスを拒まれ、そのことが離婚の原因になっていた場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料が認められるか否かは、セックスレスの期間や夫婦関係の状況によって異なります。セックスレスの期間が長ければ慰謝料が認められやすいといえるでしょう。

慰謝料の相場

セックスレスが原因で離婚した場合の慰謝料の相場は50~200万円です。ただし個別の事情によってはこの範囲に収まらないことがあります。例えばセックスレスのみを理由に離婚した場合には慰謝料が10万円程度しか認められない場合があります。逆に、個別の事情によっては200万円より高額な慰謝料が認められる可能性もあります。

請求方法

慰謝料請求する方法には次の3つが考えられます。

①交渉

相手方との話し合いの中で、慰謝料を払うように求めていくことが考えられます。

②調停

離婚調停を申立てて、その中で慰謝料を請求していくことが考えられます。

③訴訟

調停が不成立となった場合には、離婚訴訟を提起して、慰謝料を請求していくことになります。

セックスレス離婚の切り出し方

セックスレスを理由に離婚を考えている場合には、まず、離婚の意思を相手に伝えたうえで、セックスレスについて自分の思っていることを伝えましょう。そして相手の意見を聞くことも重要です。話し合う中で、状況が変わり、離婚を回避できる可能性もあります。

離婚したくないと言われた場合

話し合っても状況が好転しないことも十分考えられます。相手が離婚に同意してくれるまで話し合うことも考えられますが、別居するということも1つの方法です。

セックスレスを理由とした離婚が認められることは容易なことではありません。しかし、長期間の別居によって婚姻関係が破綻していると認められやすくなりますから、別居するという手段を検討するべきでしょう。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

セックスレス離婚に必要な証拠

セックスレスを理由とした離婚を考えている場合には、セックスレスであることを証明するための証拠を集める必要があります。夫婦間のプライベートな問題であり、立証することは難しいですが、以下、セックスレスの証拠として有用なものを挙げていきます。

夫婦の生活時間帯などがわかる表

このような表は夫婦の生活時間がずれているわけではないことを明らかにし、性交渉する時間はあるが、性交渉を拒まれていることを証明するために役立ちます。

セックスレスについて夫婦で話した会話の録音

相手が性交渉を拒んでいる発言を録音したものや、セックスレスについての夫婦間の会話を録音したものは、セックスレスを立証する上で有力な証拠となる可能性があります。

セックスレスのことが書かれた日記

セックスレスについての記載がある日記も有力な証拠になり得ます。セックスレスであったことやセックスレスの期間の立証に役立つ可能性があります。

セックスレスでの離婚でよくある質問

セックスレスで離婚した場合、子供の親権はどちらになりますか?

子どもの親権者を決める際に考慮される事項は、主たる監護者はどちらであったか、子どもの意思等、どちらの親権者が監護養育することが子の福祉に資するかということに関わる事項です。

セックスレスは夫婦間の問題であり、子の福祉とは基本的には関係のないことですから、セックスレスを理由に離婚したことが、親権に影響することは考えづらいです。

セックスレスを理由に不倫された場合は離婚慰謝料を請求することはできますか?

セックスレスであったとしても婚姻関係が破綻していなければ、相手若しくは不貞相手に慰謝料を請求することはできます。

不貞行為があった時点で婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料を請求することはできません。

妊娠中のセックスレスでも離婚できますか?

妊娠中のセックスレスを理由に離婚を求めても、これが認められることはむずかしいでしょう。

妊娠中の女性には、性交渉をすることが難しい場合があります。この場合に性交渉を拒んだとしても、正当な理由があるものと判断され、これを理由にした離婚が認められることは困難であるといえます。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

セックスレスにより離婚する場合は弁護士にご相談ください

セックスレスを理由にした離婚が認められるためには、前述のとおり適切に証拠を収集し、それを使って効果的な主張をしていく必要があります。弁護士であれば以上のことをする上で有用なアドバイスをすることができますから、弁護士に相談されることをおすすめします。

もらい事故とは、交通事故の加害者に全面的に責任(過失)があり、被害者に責任(過失)がない事故のことをいいます。そのため、被害者に支払われる賠償金に、過失割合による減額がなされることはありませんが、被害者であるからといって、賠償金が高額になるとは限りません。安易に示談することで、適正な賠償金が支払われない可能性がございます。そこで、以下では、もらい事故の被害者が示談の際に注意すべき点をお伝えします。

もらい事故と通常の事故の違い

通常の交通事故では、双方の当事者に過失が存在することが多いですが、もらい事故は、当事者の一方にしか過失が存在しません。

もらい事故になりやすい例

もらい事故になりやすい例は、①赤信号で停車していたところ、後方車両に追突されたケース、②法定速度で直進中、後続車両に追突されたケース、③交差点を青信号で進入したところ、赤信号で進入してきた車両に衝突されたケース、④走行中に、対向車線から対向車がセンターラインを越えて正面衝突をしてきたケース等です。

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

もらい事故の慰謝料相場はいくら?

もらい事故特有の慰謝料相場があるわけではありません。過失相殺がなされないということが通常の事故との違いになり、通常の交通事故と同じように、交通事故によって受けた怪我の大小・手術の有無・通院状況等によって、慰謝料額が決まります。

もらい事故ならではの注意点

もらい事故では、過失がないため、過失の有無、賠償金額で揉めることがないように思われがちですが、 そもそも相手方保険会社からの賠償金額の提示が低いこともあり、そのまま示談してしまうと、被害者の方にとって望ましくない結果になることがあります。そのようなことにならないためにも、注意すべき点は押さえておきましょう。

もらい事故は保険会社が示談交渉を行えない

もらい事故の被害者は、自身が加入している保険会社の担当者に示談交渉を依頼することができません。

これは、もらい事故が、被害者に過失のない交通事故であるため、被害者の加入している保険会社が加害者に賠償金を支払うことがなく、事故について利害関係がないとみなされることから、示談交渉を行うことが禁止されているからです(弁護士法72条)。

そのため、もらい事故の被害者は、ご自身で加害者の加入する保険会社の担当者と示談交渉をする必要があります。

「もらい事故で過失ゼロだから慰謝料額に心配はない」というのは間違い

もらい事故は、被害者に過失がない事故のことをいうので、過失相殺がなされることはありません。

しかし、相手方保険会社から提示される慰謝料の金額がそもそも低かった場合には、過失相殺がなされないとはいえ、低い慰謝料しか受け取れないことを意味します。それは、慰謝料の額には、①裁判所基準、②任意保険基準、③自賠責基準といって3つの基準が存在し、相手方保険会社が、慰謝料金額が低くなる基準を使って示談交渉をしてくるからです。

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

もらい事故に見えても過失割合で揉めることがある

もらい事故で、本来は過失が0であるはずなのに、過失割合で揉める場合があります。相手方保険会社が、何とか支払う賠償金を減額しようとして、証拠等が一切ない場合に、被害者側の過失があったと強硬に主張し出すことがあるからです。

もらい事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

もらい事故の示談交渉であるからといって、被害者の方にとって必ずしも満足のいく結果になるとは限りません。もらい事故で交渉ができるのは、ご自身または弁護士に限られますので、以下では、弁護士に依頼した場合のメリットをご説明します。

弁護士に依頼すれば高額の慰謝料を受け取れる可能性がある

慰謝料金額の算定基準に3つの基準があることは既にご説明しましたが、弁護士にご依頼いただいた場合には、最も高額な「裁判所基準」で交渉をしていくことができます。そのため、高額な慰謝料を受け取れる可能性が高くなります。

相談のタイミングが早いほどメリットが大きい

適正な慰謝料金額を被害者の方が受け取るためには、早期に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。入通院慰謝料については、通院期間や通院頻度により、金額が異なってきますので、通院しているタイミングで、「どこの病院へ」「どのくらいの頻度」で通院すべきか等、知識と経験に基づくアドバイスが可能だからです。

後遺障害等級認定の申請についてサポートを受けられる

残念ながら、症状が残ってしまった場合には、後遺症が残ったとして、後遺障害等級申請を行うことが一般的です。後遺症として認定された場合には、後遺障害慰謝料と逸失利益が支払われることになるため、賠償金が増額されることになりますが、この申請手続きをするにあたって、手続きのサポートをすることができます。

弁護士費用特約があれば弁護士費用を自己負担なしで依頼できる

ご加入の任意保険に弁護士費用特約がついているのであれば、基本的に弁護士費用を自己負担することなく、弁護士に依頼することができます。

弁護士費用特約では、最大300万円までの弁護士費用を負担してくれますので、大きな怪我でなければ、被害者の方は、ご負担なしで弁護士に依頼することができます。

もらい事故の慰謝料に関するQ&A

もらい事故に遭いました。怪我なしで物損のみですが慰謝料は請求できますか?

慰謝料が精神的苦痛に対して支払われるものであることから、物損だけでは、慰謝料が支払われることはありません。ただし、長年一緒に暮らしてきたペットが亡くなった等では、例外的に慰謝料が支払われたこともあります。

もらい事故の慰謝料と休業損害は別々に請求できますか?

慰謝料と休業損害はどちらも交通事故に遭った際に請求できる項目ですので、別々に請求することが可能です。

もらい事故に遭ったら弁護士にご相談ください

もらい事故に遭い、お怪我の程度が軽く、ご自身で示談交渉ができると考えた場合でも、知らないうちに損をなさっている場合が考えられます。是非一度、弁護士にご相談いただいた上で、ご自身が損をしない適正な賠償金を受け取りましょう。

刑事事件の被疑者として逮捕されたとしても、不起訴となり、刑事裁判まで進まないことがあります。そこで、今回は、どのような理由で不起訴となるのか、逮捕されてしまった場合に不起訴となるにはどうすればよいのかなどについて解説します。

不起訴とは

不起訴とは、検察官が、被疑者を裁判所に訴えないことをいいます。

これに対し、起訴とは、検察官が、被疑者を裁判所に訴えることをいいます。

不起訴と無罪の違い

不起訴と無罪について、似ているように感じられる方も多くいると思いますが、実際は異なる点が多くあります。

代表的な例としては、裁判所の関与の有無という点が挙げられます。

すなわち、不起訴は、そもそも刑事裁判自体が開かれないため、裁判所が判決を下すということがありません。

これに対し、無罪は、刑事事件において審理を経た結果、そもそも被告人が犯罪行為を行ったという事実がない場合や、検察官の立証では被告人が犯罪行為を行ったと認定できない場合に裁判所が無罪判決を下すという点で大きな違いがあります。

不起訴処分で前科はつくのか

不起訴処分となった場合には、刑事裁判が開かれることはありません。

そのため、刑事裁判で有罪判決を受けた記録である前科がつくことはありません。

しかしながら、不起訴処分となった場合でも、捜査機関の捜査の対象となった記録である前歴は残ることになります。

不起訴と罰金の違い

上記のとおり、刑事裁判で有罪判決を受けなければ、前科がつくことはありません。

そして、罰金も刑罰の一種であり、有罪判決にあたるため、前科として記録されることになります。

これに対し、不起訴は、有罪判決ではないため、前科がつくという点で罰金と大きな違いがあることになります。

不起訴になる理由

嫌疑なし

不起訴の理由の1つとして、「嫌疑なし」と判断される場合が挙げられます。

具体的には、捜査機関による捜査の結果、被疑者が犯罪行為を行っていないことが明らか(犯人ではないことが明らか)である場合に「嫌疑なし」と判断されることになります。

嫌疑不十分

また、不起訴の理由の1つとして、「嫌疑不十分」と判断される場合もあります。

具体的には、捜査機関による捜査の結果、証拠が十分ではなく、被疑者が犯罪行為を行ったと認定できない場合に「嫌疑不十分」と判断されることになります。

起訴猶予

さらに、不起訴の理由として約9割を占めるものとして「起訴猶予」が挙げられます。

「起訴猶予」とは、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況(示談の有無等)により、検察官が被疑者の訴追を必要としないと判断したときに起訴しないことをいいます。

親告罪の告訴取り下げ

その他に、親告罪について告訴が取り下げられた場合にも、不起訴となります。

親告罪とは被害者による告訴(犯人の処罰を求める意思表示)がなければ裁判をすることができない犯罪類型をいいます。

不起訴処分を得るには

統計上、日本の刑事裁判においては、起訴されてしまった場合の有罪率は99.9%と非常に高い割合を示しています。

そのため、まずは、刑事裁判にならないように、言い換えれば不起訴処分を得ることが非常に重要といえます。

そこで、不起訴処分を得るための重要なポイントをいくつか紹介します。

否認事件の場合

否認事件の場合には、否認や黙秘を貫き、自白の供述調書を取られないことが最も重要です。

他方で、厳しい取調べが続くと、なかなか1人で否認や黙秘を貫くことは難しいといえます。

そのため、取調べ対応へのアドバイスや、不当な取調べに対する抗議など、弁護士から協力を得ることをおすすめします。

被害者がいる自白事件の場合

被害者がいる自白事件の場合、被害者との示談が成立すると不起訴の可能性が高まります。被害弁償がなされていたり、被害者が被疑者を許したりすることで、処罰の必要性が低くなるため、検察官が不起訴処分を下す可能性が高まるためです。

他方で、被疑者として拘束されている場合、被疑者自らが被害者と示談交渉を進めることは非常に困難であるといえます。また、被疑者の親族が示談交渉を行おうとしても、捜査機関が被害者の情報を教えてくれる可能性はほとんどありません。そのような場合であっても、弁護士であれば、被害者との示談交渉を行える可能性は非常に高いといえるでしょう。弁護士が被害者と示談交渉を行い、被害者から「示談書」や「嘆願書」を書いてもらうことで、検察官に対し不起訴を促すこともできます。

被害者がいない自白事件の場合

薬物犯罪などの被害者がいない自白事件の場合、被疑者が事件についてしっかり反省していること、再犯の可能性がないといえること、被疑事実が軽微であることなどを主張することが重要です。

不起訴になったことはいつわかるのか

不起訴になったことが分かるまでの期間は事件によって異なります。

身柄事件の場合、勾留期間の満了までに起訴または不起訴の決定がされることが通常であるため、勾留期間の満了時に、被疑者は起訴または不起訴になったことを知ることができます。

これに対し、在宅事件の場合、捜査にかかる期間は検察の裁量によるため、起訴・不起訴の決定まで時間がかかることもあります。起訴された場合には、裁判所から起訴状が届くことで、自らが起訴されたことが分かりますが、不起訴となった場合、被疑者または弁護人から検察に連絡をして確認をしなければ、不起訴となったことを知ることができない場合もあります。

不起訴を証明するには不起訴処分告知書の請求を

不起訴処分となったことを証明したい場合には、検察に対して不起訴処分告知書の交付を請求しましょう。

不起訴処分告知書には、被疑者の氏名、被疑事実の内容、その被疑事実について不起訴処分となったことや不起訴処分が下された日付などが記載されます。

他方で、不起訴となった理由については記載する義務がないため、理由について記載される場合もあれば、記載されない場合もあります。

不起訴処分を得るには、早期の弁護活動が重要です。

不起訴処分となれば、前科がつくことはありません。

他方で、上記のとおり、起訴されてしまうと99.9%有罪となり、前科がついてしまいます。

そのため、被疑者として逮捕された場合や、捜査機関から捜査を受けている場合には、不起訴処分を得ることが非常に重要であるといえます。

また、逮捕されている場合には、一部の犯罪を除き、最長で23日間以内に不起訴処分を得る必要があります。

したがって、身柄事件、在宅事件いずれにしても、被疑者となって捜査機関から捜査を受けている場合には、不起訴処分を得るための活動に制限が課されることがない弁護士に早期に相談されることをおすすめします。

-

- 保有資格

- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)