監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

犯罪をした人や非行のある少年が、実社会の中でその健全な一員として更生するように、生活状況を把握しつつ必要な指導をし、住居や仕事の確保などの支援を行うことを保護観察といいます。

以下では、保護観察の内容及び前科との関係を解説していきます。

保護観察は前科になるのか

保護観察は、犯罪をした人や非行のある少年が、実社会の中でその健全な一員として更生するように、生活状況を把握しつつ必要な指導をし、住居や仕事の確保などの支援を行うことのことをいいます。

保護観察となった場合には、前科とはなりません。しかし、保護観察を受けたことは前歴となります。

前歴とは?前歴は消せるのか、回避するには 前科とは?生活への影響など保護観察とは

保護観察とは、犯罪をした人や非行のある少年が、通常の生活を送る中で保護観察所の指導監督を受けながら更生を図る処分のことをいいます。

保護観察では、施設収容のように一つの場所で画一的に指導・監督して更生を促すわけではなく、各人の生活環境の中で更生を図ることになります。

保護観察官や保護司との面談等を通じて社会内で生活をすることになります。

保護観察を受けるのはどんな時?

保護観察を受けるまでの経緯は未成年者の場合と成人の場合で異なります。

未成年の場合

未成年者の場合には、以下の二つの経緯で保護観察を受ける可能性があります。

保護観察処分少年

非行少年であって、少年審判により、保護観察処分の決定をされる場合です。

少年審判で少年の非行を強制する必要があるとして、「保護処分」を科すことがあります。

そのうち、少年院に送致するまでには至らないが、不処分とすることはできない場合に、保護観察所の監督の下、矯正を図る必要があるとして保護観察処分の決定がされます。

少年院仮退院者

少年院の入院後に、本来の収容期間が満了する前に仮に収容を解くことを「仮退院」といいます。

少年院を仮に退院することになるので、本当に社会に復帰させても問題がないかを見定める必要があります。そのため、保護観察所の監督の下、スムーズな社会復帰を促すことを目的として保護観察が付されます。

成人の場合

成人の場合には、以下の二つの経緯で保護観察が付されることになります。

仮釈放者

仮釈放は、本来の刑期より前に刑務所から釈放されることをいいます。この場合には、上記の少年院仮退院者と同様の趣旨で、仮に釈放されるため、社会内に復帰させても問題がないかを見極める必要があります。

そのため、観察の必要がある場合には、保護観察所の監督の下、生活することになります。

保護観察付執行猶予者

刑事裁判で、執行猶予付きの有罪判決を受ける場合に、保護観察に付されることがあります。

執行猶予は、有罪として懲役などの刑の言渡しをするものの、刑の執行自体は一定期間猶予するというものです。そのため、執行猶予自体が社会内処遇として、社会の中で更生を図る処分と言えますが、その中でも特に注意深く監督の必要がある場合に「保護観察」がつけられることがあります。

保護観察中の生活のルール

保護観察中は、自宅で生活するなど、今までと変わらない生活をすることになります。そのため、一見すると軽い処分のように感じられるかもしれません。しかし、保護観察所の監督のもとに生活をしなければならないため、遵守しなければならない一定のルールがあります。

それは、全員が守らなければならない一般遵守事項と個別に定められる特別遵守事項があります。以下では、具体的なものをいくつか紹介します。

一般遵守事項

- 再犯することがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること

- 保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けること

- 速やかに住居を定め届け出ること

個別遵守事項

- 犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならないこと

- 健全な生活態度を保持するために必要と認められる特定の行動を実行し、又は継続すること

- 改善更生のために適当と認められる特定の場所であって、宿泊の用に供されるものに一定の期間宿泊して指導監督を受けること

保護観察中のルールを破ったら前科がつくのか

保護観察を受ける可能性のある上記の場合にわけて解説します。

保護観察処分少年

保護観察処分を受けている少年が、遵守事項を守らなかった場合には、保護観察所の所長から警告を受けます。

その警告にも従わない場合には、保護観察所の所長の申請により、家庭裁判所の審判を経て、少年院に収容されることがあります。もっとも、少年院の収容された場合でも、前歴として記録が残りますが、前科がつくことはありません。

少年院仮退院者

少年院仮退院者が、遵守事項を守らなかった場合には、地方委員会が保護観察所長の申出を受けて、家庭裁判所に対し、少年院に戻して収容する旨の決定を申請することができます。この申請に対し、家庭裁判所が相当と認めるときは、少年院に戻して収容する旨の決定をすることになります。

もっとも、この場合も、上記の保護観察処分少年同様、前歴となることはあっても、前科がつくことはありません。

仮釈放者

仮釈放者が遵守事項を守らなければ、保護観察所長の申出により、地方委員会によって仮釈放が取り消されることがあります。仮釈放が取り消されると刑事施設に収容されます。

もっとも、仮釈放者は、もともと有罪判決を受けて、実刑を受けていた者が刑期満了の前に、釈放されたものであるため、仮釈放が取り消され、刑事施設に収容されたことをもって前科がつくことはありません。

保護観察付執行猶予者

保護観察付執行猶予者が遵守事項を守らない場合には、保護観察所長が検察官に対し、執行猶予の取り消しを申し出ることがあります。

この申出を受けて、検察官が裁判所に執行猶予の取り消しを請求すると、裁判所は、対象者または代理人の意見を聞いたうえで、執行猶予の取り消しをするか否かを判断します。

執行猶予が取り消されると、判決で言渡しを受けていた刑が実行されることになります。そのため、懲役等の刑を言い渡されていた場合には、刑務所に収容されることになります。

保護観察処分は解除できる?

保護観察処分は、一定の場合に解除されることがあります。この解除される場合は、成人と少年の場合で異なります。

以下では、これらを分けて解説いたします。

未成年の場合

未成年者の場合には、保護観察を継続する必要がなくなったと認められる場合に、良好措置として、保護観察が解除または一時解除されることになります。

解除は,少年が健全な生活態度を保持しており,保護観察を継続する必要がなくなったと認められる場合に,保護観察所長が保護観察を終了させる措置です(更生保護法第69条)。

また,完全な解除はできないものの,少年の改善更生に資すると認められるときは,3カ月を超えない範囲で期間を定めて保護観察を一時解除し,指導監督及び補導援護を行わない状態とすることもできます(同法第70条第1項)。

保護観察の期間としては,原則20歳になるまでとされ,18歳以上の場合は20歳を超えても観察開始から2年間とされておりますが,保護観察処分を受けた少年の多くは,解除によって保護観察が終了することになります。

そのため、多くの場合、経過良好であれば、半年から1年程度で解除されることになります。

成人の場合

成人の場合には、原則良好措置は、設けられておらず、保護観察が解除されることはない。

もっとも、保護観察付執行猶予判決を受けた者は、保護観察所長が地方更生保護委員会に申請し、保護観察を仮に解除することを求めることがある。この場合には、仮に保護観察が解除されることになる。

保護観察中に再犯したら前科がつく?

保護観察中に再犯をしてしまった場合、不良措置や再処分等が行われることになります。不良措置は、仮釈放者に対しては仮釈放の取消しや保護観察付執行猶予者に対する刑の執行猶予の言渡しの取消し等があります。

これらの決定がされると、刑務所等に収容されることになります。

保護観察中に罪を犯した場合には、再度犯してしまった犯罪について新たに前科となり可能性はあります。

もっとも、新たに犯罪をしたとしても、起訴されずに起訴猶予処分や罰金刑となる可能性自体はあります。

そのため、弁護士が介入して示談交渉を行い、起訴猶予処分や罰金刑となることを目指すことで新たな犯罪については、前科とならない可能性があります。

前科がある人に保護観察処分が下されることはあるのか

前記のとおり、仮釈放者や保護観察付執行猶予者は、有罪判決を受けた者に対して、保護観察処分が付されるものです。そのため、前科があっても保護観察処分を受けることはあります。

もっとも、前科があった場合に、再度、有罪判決を受けた場合に、仮釈放が認められる可能性は低いです。

お困りの方は弁護士にご相談ください

前科がついてしまうと、日常生活に影響を及ぼします。また、保護観察に付されることで一定の制約があります。

これらの遵守すべき事項やどのような場合に前科がつくことになるのか、前科がつかないようにするにはどのような対応をするべきかによって、生活に与える影響が異なります。

弁護士は、これらの事件を多く扱い、対応方法について、精通しております。そのため、お悩みの際には、一度弁護士にご相談ください。

養育費の金額を定めている場合でも、様々な事情により「支払額を減額したい」と言われてしまうことがあります。

その際に、どのように対応すれば養育費の減額を拒否できるのかなどについてご説明します。

養育費の減額請求は拒否できる?

養育費の減額請求は、話し合いの中で行われたに留まる場合は、拒否をすることが可能です。

しかし、義務者と権利者の意見が折り合わない場合には、義務者の側から養育費減額調停を申立てられ、審判に進み、裁判所が減額を認めることになる可能性があります。そのような際には、拒否ができません。

養育費の減額が認められる条件

養育費の減額が認められるケースには、義務者(養育費を払う人)が再婚したことや、義務者に子が生まれたこと、義務者の年収が減ったこと、権利者(養育費をもらう人)の年収が増えたことや、権利者が再婚した場合などがあります。

上記の例は、客観的にみて、権利者が経済的に貧しくなった場合や、義務者が経済的に裕福になった場合と言い換えることができます。

養育費の減額請求を拒否したい場合の対処法

それでは、養育費の減額請求をされてしまった場合に拒否するには、実際にどのようにすれば良いのでしょうか。この後は、減額請求をされた場合の対処法について、ご説明します。

連絡を無視せず話し合う

減額請求される場合、何らかの形で連絡が届いているはずです。そのような連絡は、無視せずに話し合いに応じる方が良いでしょう。

権利者が話し合いの姿勢を見せないことは、義務者が裁判所に調停の申立てを行うことに繋がってしまう可能性があります。

生活が苦しいことを証明する

話し合いの段階において、義務者が「裁判所を用いて養育費減額の手続きを進めても、裁判所が減額請求が認められることはない」と判断すれば、義務者が裁判所に調停の申立てを行う可能性は非常に低くなります。

それには、権利者の生活が苦しいことを証明するのが有効です。

たとえば、権利者やその子が病気がちで医療費がかかっていることや、特殊な出費を必要とすることなどの事情があれば、説明すべきでしょう。

また、調停になった場合も、権利者の生活が苦しいことを証明するのが有効です。

調停になった場合は、調停で調停委員を味方につける

調停手続きとなってしまった場合は、主に調停委員という人物2人を介して話し合いを進めていきます。

調停委員の背後には裁判官が控えていますので、調停委員を味方につけることは非常に重要です。

もしも「生活が苦しい事情があるけれど義務者に伝えたくない」という事情がある場合でも、そのことを明らかにした上で調停委員にだけ伝えることを検討してみるのが良いでしょう。

折り合いをつけ減額幅を減らすのも1つの手

客観的に減額理由が存在するような場合、養育費の減額を一切認めないで終わらせることは困難です。

そのような場合に「減額を一切認めない」ということしか主張しないでいると、思っていたよりも多くの金額を減らされてしまうことにも繋がりかねません。

このような場合、養育費の減額自体には合意しつつも、減額する金額の幅を減らすための主張を行うという手段も検討してみるのが良いでしょう。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

養育費の減額拒否に関するQ&A

養育費の減額請求を拒否したら、勝手に減額されました。残りを回収できますか?

養育費の金額の根拠が公正証書や調停調書といったものである場合、義務者が一方的に養育費の金額を減らすことはできません。

このような場合は、協議や調停、審判等で養育費の金額を変更しなければ、元の定めの効力が続きます。

そのため、調停調書や公正証書(強制執行認諾文言付きに限ります)で養育費を定めているにもかかわらず勝手に支払額を減らされた場合は、残りの金額について強制執行を行うことができます。

一方、口頭での合意や通常の合意書の形式で養育費を定めている場合には、強制執行を行うことはできません。

このような場合は、交渉の結果によって未払い分の養育費を回収できるかが変わってくることになります。

再婚を理由に養育費が減らされるのは納得できません。私はシングルで頑張っているのに…。減額拒否できますか?

義務者に扶養すべき家族が増えたという事情は、養育費の減額が認められやすいものとなります。

しかし、元々の養育費が少額である場合や、義務者の再婚相手に十分な収入があるような場合では、減額が適切でないといえるケースもあります。

減額を拒否する余地がある場合もありますので、弁護士にご相談ください。

再婚の予定があるので養育費を減らしたいといわれましたが相手が本当にいるのか疑問です。拒否できますか?

義務者が再婚したかどうかについては、弁護士であれば義務者の戸籍謄本等を取り寄せて確認することができます。

戸籍謄本を見て、義務者が再婚したことが確認できるような場合は、再婚相手の収入等の兼ね合いによって養育費を減額できるかどうかが決まることとなります。

算定表通りの金額なのに、支払いが苦しいから養育費を減らしたいといわれました。拒否できますか?

算定表通りの金額である場合、現在の養育費が適切であると判断されやすくなります。

しかし、算定表はあくまでも一般的な条件をもとに養育費の金額を算出するものです。

義務者の身体的な事情により出費が増えたなど、算定表が考慮していない事情が存在する場合には、算定表から外れた金額が適切であると判断されることとなります。

今回のような場合には、義務者が「支払いが苦しい」と主張する理由によっては、養育費を拒否できない可能性もあります。

養育費の減額請求を拒否できるかは弁護士にご相談ください

養育費の減額請求を拒否できるかどうかについては、減額するに足る事由が存在するかどうかが大きなポイントとなります。

義務者の主張や態度によって、話し合いで解決すべきケースや、調停を行うべきケースなどに分かれる場合もあり、このような判断は多くの事情を総合的に考慮して決められるものです。

養育費の減額請求に対処できる専門家は弁護士のみです。減額請求をされてしまった際には、弁護士にご相談ください。

相続人が認知症になったらどうなる?

相続人が認知症となった場合には、その進行の程度にもよりますが、意思能力が失われるおそれがあるため、以下のような問題が発生する可能性があります。

遺産分割協議ができなくなる

相続人の一人が認知症によって判断能力が低下し意思能力が失われた場合には、その者との間で遺産分割協議を行ったとしても、有効な意思表示ができませんから、遺産分割協議が無効となることがあります。

相続人の一人にそのような方がいる場合には成年後見制度を利用して相続手続きを行うことが考えられます。このことについては後述します。

認知症になった相続人は相続放棄ができなくなる

認知症となり、意思能力が失われた場合には、その相続人自身で相続放棄を行うことはできません。

この場合には、後述の成年後見制度を利用することになります。

相続できなくなる認知症の程度はどれくらい?

認知症であるからといって、必ず法律行為を行うことができなくなるというわけではありません。その程度によっては、問題なく法律行為を行うことができるということもあります。

どの程度認知症が進行していれば法律行為が行えなくなるのかということについて、明確な基準があるわけではありません。法律行為の内容、認知症の程度等、個別具体的な事情によって判断されることになります。

軽い認知症だったら相続手続きできる?

認知症の程度が軽く、意思能力があると判断される場合には、その相続人自身で遺産分割協議を行うことができます。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

認知症の相続人がいる場合は成年後見制度を利用して相続手続きを行う

認知症の相続人がいる場合には、成年後見制度を利用して相続手続きを行うことができます。成年後見人には、意思能力が失われた認知症の相続人に代わって遺産分割協議や相続放棄等を行う権限が与えらますから、その者と遺産分割協議を行う等、相続手続きを行うことができます。

認知症の人がいる場合の相続手続きに関するQ&A

認知症であることを隠して相続したらバレますか?

相続手続きにおいて、例えば預金口座の移動等、本人確認が行われることがあります。そのような際に、相続人が認知症で意思能力が失われていることが露呈するという事態が想定されます。意思能力が失われた者自身との間で有効な遺産分割協議をすることはできません。前述の成年後見制度を利用して、相続手続きを行うべきです。

唯一の相続人が認知症になってしまった場合、相続手続きはどうなるのでしょうか?

相続手続きを行っていく上で取得した不動産の処分、預金口座の解約等の法律行為を行うことができない可能性があります。

意思能力が失われている場合には、成年後見制度を利用することが必要でしょう。

認知症の方がいる場合の相続はご相談ください

相続人に認知症の方がいる場合には、遺産分割協議を行うことができないという可能性があります。このような場合に適切に対処するためにも弁護士に相談されることをおすすめします。

捜査機関から、犯罪捜査の一環として、任意の出頭を求められ、取り調べで事情を聴取されることがあります。このような場合に、どのような対応をすればよいのでしょうか。また、そもそも出頭に応じる義務はあるのでしょうか。本稿では、これらの点について解説していきます。

事情聴取とは

事情聴取とは、捜査機関が犯罪捜査の一環として、特定人から事情を聴取されること、すなわち取り調べを行うことをいいます。

事情聴取されるのはどんな場合か

事情聴取される場合としては、大きく分けて、2つのパターンがあります。

1つは、被疑者、つまり特定の犯罪をおこなったとの疑いがもたれている者として事情聴取をされるパターンです。この場合、事案の内容によっては、任意の取り調べだけではなく、逮捕・勾留などの身体拘束をされる可能性があります。

もう1つは、事件の参考人として事情聴取をされるパターンです。具体的には、事件の目撃者、事件が起きた現場や店の責任者や従業員などです。また、事件の被害者も、関係者として事情聴取をされることがあります。

被疑者

被疑者とは、捜査機関から特定の犯罪をおこなったと疑いをもたれている者のことを指します。被疑者として、捜査対象となった場合、警察から任意の出頭を要請され、事情聴取される可能性があります。

参考人

参考人とは、被疑者以外の事件関係者のことを指します。自身が、被疑者として捜査の対象となっていない場合でも、事実関係を精査するため、捜査機関から任意の呼び出しを受け、事情聴取をされる可能性があります。

当初は、被疑者ではなく参考人として事情聴取されていた者が、その後の捜査状況によっては、被疑者として事情聴取を受けることになる場合もあります。

事情聴取と取り調べは違う?

前述したとおり、事情聴取と取り調べに違いはありません。両方とも、捜査機関である警察(場合によっては検察)から捜査対象となっている事件について事情を聴取されることを指します。

なお、法律上は、「取調べ」との用語が用いられることが一般的です。

事情聴取を受ける際の流れ

事情聴取は、被疑者や参考人として、任意の出頭を求められるなどして行われることが一般的です。

警察署に赴き、警察官から事件に関して質問されたり、事実関係を確認されたりします。

拒否することはできるか

事情聴取のための任意同行を求められた場合、これを拒否することはできるのでしょうか。

結論として、任意同行の段階であれば、これを拒否することは可能です。ただし、任意同行に応じない場合には、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕手続がとられる可能性が生じます。

こうした強制的な身体拘束を避けるという意味では、可能な限り任意の出頭には応じた方が良いと言えるかもしれません。

任意出頭について弁護士付添で取り調べを受けられるか

結論として、事情聴取の場に同席することはできません。しかし、警察署に同行することや、事情聴取の休憩時間に打ち合わせができるよう求めることはできます。本人だけで、事情聴取を受ける場合と比べると、専門家に相談できる体制を整えておくことは重要と言えるでしょう。

事情聴取に掛かる時間

1回の事情聴取は、一般的に、1時間から2時間程度といわれています。もっとも、事情聴取の時間は、個々の事件に応じて変わります。また、事情聴取は1回だけではなく、複数回にわたって行われることもあります。

事情聴取の回数に制限はあるか

任意の事情聴取の回数に制限はありません。したがって、前述したとおり、事案によっては、1回だけではなく複数回の事情聴取が実施されることがあります。

事前に対策できることはあるか

一般的に、事情聴取は事前に日取りを決めることが多いでしょう。このため、事情聴取の実施日まで、ある程度準備しておくべきです。具体的には、事実関係を整理したり、話す内容を整理したりしておくことなどが大事です。

事情聴取の内容について

事情聴取では、主に事件の内容について詳細な聞き取りがなされます。具体的には、事件発生時の事情や、その時にとった挙動、事件前後の挙動、被害者や参考人らとの関係性などについては、必ず聞かれると言っていいでしょう。

録音は可能?

事案にもよりますが、一般的に、事情聴取を録音すること自体は違法とまでは言えないケースが多いでしょう。もっとも、録音していることが見つかった場合、捜査機関から録音を止めるよう求められ、揉める可能性が高いことには注意が必要です。

警察と検察で事情聴取の内容は違うのか

警察と検察では、そもそも事情聴取を行う人が異なります。前者の場合には、警察官が事情聴取を行いますが、後者の場合には、検察官が行うことになります。

警察と検察の事情聴取は、重なる部分が多いはずですが、あえて違いがあるとすれば、検察は、起訴不起訴の判断をするために必要な範囲に絞ってきくことが多いと言えるかもしれません。

事情聴取で気を付ける対応

前述したとおり、事情聴取を受ける前に、事実関係を整理しておくことが肝要です。

また、被疑者として事情聴取を受ける場合には、捜査官から不当な供述録取書を作られることに備えて、予め、弁護士に頼んで、供述録取書を作成しておくことも一案です。こうすることで、後々、捜査機関が作成した録取書の信用性を争う材料になり得るからです。

警察・検察官の誘導に惑わされない

事情聴取で気を付けるべきことは、捜査機関から不当な誘導を行われたり、長時間かつ複数回続けることで、精神的に疲弊させ、不利な供述を引き出そうとされたりすることがあるということです。

このような場合には、辛抱強く耐え、事実と違うことを録取された場合には、訂正するよう求めることが肝要です。

黙秘権を行使する権利

黙秘権とは、「何人も自己に不利益な供述を強要されない」という、憲法上保障された権利です(憲法38条1項)。身に覚えのない犯罪で事情聴取をされた場合には、捜査機関に余計な情報を与えないという意味で、黙秘権を行使するメリットは大きいと言えるでしょう。

ただし、犯罪事実に全く争いがなく、情状を訴えたい場合などには、捜査機関に対して、事情を説明し反省の弁を述べるという対応をすることも、あり得ないわけではありません。このあたりは、ケースバイケースですので、弁護士に相談されることをお勧めします。

供述調書にサインする時の注意

供述調書が作成された場合には、サインを求められることがあります。これに対しては、安易に応じるのではなく、調書の内容をよく確認したうえで、誤りがあった場合には、訂正するまでサインを拒むことが肝要です。

内容に違和感がある場合、サインせず弁護士へご相談下さい!

供述調書は、よく「捜査官の作文」と言われるように、事実と異なる記載が含まれていることが多々あります。安易にサインに応じるのではなく、弁護士に相談されることをお勧めします。

事情聴取に関するよくある質問

途中退席は可能ですか。

任意の事情聴取の場合、途中退席は可能です。ただし、早期に退出し、事情聴取に対して極めて非協力的な態度を取り続けたりしていると、場合によっては、逮捕などの強制的な身体拘束の手続がとられてしまう可能性もあるので注意が必要です。

事情聴取では携帯を取り上げられますか?

事情聴取の際に、任意の携帯の提出を求められることがあります。これは、あくまでも任意の要求ですので、必ずしも応じなければいけないわけではありません。

もっとも、頑なに拒否していると、場合によっては、令状に基づいて強制的に押収されることなどがあります。

警察の事情聴取を自宅で行うことはできますか?

自宅での事情聴取を求めること自体は可能ですし、対象者が病気である場合に、そうした事情を考慮して自宅で事情聴取が実施されることがないわけではありません。もっとも、通常は、警察署等に呼び出されることの方が多いと言えるでしょう。

事情聴取で嘘をつくとどうなりますか。

事情聴取で嘘をついたからといって、すぐに何らかの犯罪に問われるということはないでしょう。

ただし、不必要に嘘をつくことは得策ではありません。そうした挙動が、逃亡や証拠隠滅のおそれの根拠とされ強制的な身体拘束の手続をとる契機となる可能性があります。

また、嘘の供述が書かれた調書が作成されることで、後々、起訴の判断の段階や、公判の段階で不利に働く可能性があります。

遠方からの事情聴取の場合、交通費は出るのでしょうか。

自宅から離れた場所で犯罪が行われた場合、事情聴取を実施するため、遠方の警察署まで出向かなければならない場合があります。この場合にも、任意であれば、事情聴取を拒否することは可能ですが、前述したとおり、逮捕手続などをとられる可能性があることには注意が必要です。

また、遠方の事情聴取の場合でも、基本的に交通費は出ず、自己負担となります。

事情聴取では冷静に説明することが難しい場合も多いです。ぜひ弁護士へご相談ください。

警察から事情聴取を受けることは、日常生活であまりありません。また、事情聴取のときにどのようなことに気を付けるべきかを一般の方が判断することは難しい場合があります。このため、まずは、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

交通事故の被害に遭われた場合、加害者や加害者側の保険会社に対して、治療費等に加え、入通院慰謝料(入院や通院によって負った精神的損害に対する慰謝料のこと。)を請求することができます。

しかし、この入通院慰謝料は、病院にどれだけ入院・通院したかという「入通院日数」によって、その金額が大きく上下します。

怪我の治療のため、適正な慰謝料を請求するために、通院を試みても、仕事、家事、育児等が忙しく、継続的な通院が困難な方も少なくありません。

また、自宅療養が必要とされる怪我(骨折等)では、通院頻度が少なくなる傾向にあります。

本記事では、入通院日数と慰謝料の関係や、通院日数が少ない場合に考えられるデメリット等について、解説していきます。

通院日数が少ないと慰謝料にどのような影響が出るのか

前述のとおり、慰謝料の金額は、「入通院日数」によって決定されることが一般的です。つまり、通院日数が少ない場合には、慰謝料が減額されてしまう可能性があります。

慰謝料を算定する基準には、次の3つがあります。それぞれ計算方法が異なるので、どれを使って計算するかによって、慰謝料の金額は大きく変わってきます。

自賠責保険基準の場合

車両の所有者全員に加入が義務づけられている、自賠責保険が採用する基準です。最低限の補償を目的としているため、3つの基準のなかで、最も低い金額が算定される可能性が高いです。

入通院慰謝料では1日4300円と定められており、通院日数が少ないとその分慰謝料も少なくなります。

自賠責基準の入通院慰謝料には、以下の式があり、どちらか少ない方が採用されます。

【自賠責基準の入通院慰謝料計算式】

4300円×全治療期間(初診から完治または症状固定まで)

4300円×(実入通院日数×2)

弁護士基準の場合

これまでの交通事故に関する裁判例を積み重ねて作られた基準です。一般的に弁護士に依頼しなければ適用されませんが、最も高い金額で算定される可能性が高いです。

弁護士基準の入通院慰謝料は「入通院慰謝料算定表」(赤い本)を参考に、通常は通院期間をもとにして算定します。しかし、通院期間に対し実際の通院日数が少ない場合は以下の日数を「みなし通院期間」として算定します。

軽傷(他覚的所見のないむちうち、打撲など):実通院日数×3

重傷(軽傷以外):実通院日数×3.5

任意保険基準

自賠責保険をカバーする保険(任意保険)を提供している、任意保険会社がそれぞれ独自に採用している基準です。会社ごとにその内容が異なり、外部に公開されていないという特徴がありますが、自賠責基準よりは高額になる傾向にあるといわれています。

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

どれくらいで通院日数が少ないと判断されるのか

一般的に、週に1回、月に2~3回の通院では、通院日数が少ないと判断される可能性があります。

また、通院日数が少ないと、相手方保険会社に「病院に行かなくても良い怪我」「大した怪我ではない」と判断され、早期に治療費の打ち切りをされる場合もあります。

そのため、交通事故の慰謝料を計算するうえで、適切な通院日数は平均して月に10日以上、3日に1回程度の通院が望ましいとされています。

しかし、この頻度はあくまでも目安であり、怪我の程度や治療経過などによって適切な通院頻度も変わってきます。その都度、医師と相談してどれくらいの頻度で通院するのかを決するようにしましょう。

骨折等で自然治癒を待つために通院日数が少ない場合

通院日数が少ない理由が、仕事・家事・育児等といった被害者側にあるのではなく、ギプス装着などによる自宅療養のためであった場合、医師の判断がその前提にあることがほとんどです。

そのため、このような事情によって通院日数が少ない場合には、その旨を相手方保険会社に事前に伝えることが大切です。その結果、慰謝料の減額や一括対応の打ち切りを防ぐことができる可能性があります。

また、相手方保険会社との交渉では、以下のようなものを提示すると良いでしょう。

- 自宅療養や通院日数を指示したことを示す医師の証言や意見書

- 自宅療養期間中の過ごし方

※自宅療養期間中も痛みなどの苦痛を感じていたこと、怪我のために生活に不自由が生じていたことなどを記載

むちうちなど軽傷であるために通院日数が少ない場合

比較的症状が軽く、2週間や1ヶ月未満で完治することもあるむちうち等の場合、他の怪我と比べて通院日数が少なくなる傾向にあります。

こうしたむちうちでは、「実際に通院した日数を3倍にした数値」と「通院期間」を比べ、より小さい方をもとに入通院慰謝料を計算するのが一般的です。したがって、「実際に通院した日数を3倍した数値」が「通院期間」を下回らない場合、言い換えれば週に2~3日ほど通院している場合には、通院期間で計算できることになります。

つまり、むちうちを受傷した場合は、週に2~3日程度(月10日程度)の通院を心がけると良いでしょう。

「一般的な通院日数」と「通院日数が少ない場合」の慰謝料相場の比較

例えば、入院はせず、むちうちで通院期間3ヶ月、「実通院日数30日の場合」と、「実通院日数4日の場合」の慰謝料を、それぞれ計算した結果が、以下のとおりです。

【実通院日数30日(週2~3回)の場合】

自賠責基準:25万8000円

弁護士基準:軽傷53万円/重傷73万円

【実通院日数12日(週1回)の場合】

自賠責基準:10万3200円

弁護士基準:軽傷22万4000円/重傷:37万6000円

※通院頻度が少ない場合の弁護士基準では、軽傷の場合は実通院日数の3倍、重傷の場合は実通院日数の3.5倍を通院期間として日割計算を行います。

適切な通院日数と比べ、軽傷は約30万円、重傷は約35万円の差額が出るため、通院日数が慰謝料の金額に大きな影響を与えることが分かります。

交通事故の通院日数に関するQ&A

通院日数が1日しかなくても慰謝料をもらえますか?

1日だけ通院した場合でも、事故により怪我をして治療を受けた以上、入通院慰謝料は発生するため、これを請求することは可能です。

とはいえ、極端に通院日数が少なければ、「症状は軽かった=精神的な苦痛も小さかった」と判断され、慰謝料が相場よりも減額されてしまう可能性がある点には留意しましょう。

通院日数を多くするため、痛くないのに通院してもいいですか?

治療の必要がない状態で通院をしても、慰謝料は増額されないため、おすすめはしません。

そもそも「通院日数」として慰謝料の計算に反映されるのは、必要で合理的な治療をしたと認められる日数だけです。したがって、通院日数を増やすことだけを目的に通院しても、その日は通院日数にはカウントされません。

むしろ必要性や合理性のない診療(過剰診療)を受けているとして、治療費を打ち切られるきっかけとなる、慰謝料の計算上不利になる等のリスクを負うことになるので、控えるべきです。

リハビリでの通院も通院日数や通院期間に含まれますか?

リハビリも症状を改善させるための治療の一環であるため、原則として通院期間に含まれます。ただし、症状固定後のリハビリ通院については、通院期間として基本的に認められません。そのため、症状固定の時期については、担当医師にしっかり相談しましょう。

また、リハビリの内容がマッサージばかりだと、状態が改善しているとみなされて、通院期間として認められないこともあります。

弁護士に依頼することで、適正な慰謝料額を請求できる可能性があります

たとえ通院日数が少ない場合でも、交通事故を原因とする怪我によって精神的な苦痛を受けた以上、適正な慰謝料を受け取るべきです。

そのために、弁護士に依頼をして、通院日数の数え方や慰謝料の算定方法について、相手方保険会社と交渉してもらうことをお勧めします。

弁護士に依頼すれば、一般的に最も高い金額が算定できるとされる“弁護士基準”で算定した慰謝料を請求できるので、適正な金額の慰謝料を受け取れる可能性が高まります。

交渉に臨む前にまずは一度弁護士にご相談ください。ご相談者様のご不安やお悩みを解消できるよう、精一杯サポートさせていただきます。

商標とは何か、聞いたことはあるけれど、いまいちよくわからないものだと思います。

また、どの様な場合に、他人の商標を侵害していると評価されてしまうのか、条件を知らないと、気づかずに侵害してしまい、刑事罰を受ける可能性があります。以下では、これらを詳しく解説します。

商標法違反とは

商標法違反とは、商標権者が商標登録している商標を、権利者の許可なく無断で使用するなどした場合です。この場合、商標登録を行っている権利者は、第三者に対し、裁判を起こし、無断で使用していることを止めるように要求したり、損害賠償請求をしたりすることができます。これに加え、警察に処罰を求めることも出来ます。

商標法第78条

「商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(商標法78条)

「第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(商標法78条の2)

商標権とは

商標とは、事業者が、自己(自社)の取扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)をいいます。事業者は、これらのマークを使用して自己(自社)の商品やサービスの宣伝に活用することになります。しかし、これを他人に模倣されたり、無断使用されたりすると、事業者の事業に影響を及ぼすことになります。

そこで、これを財産権として保護することとしたのが、商標権です。

商標権の効力

商標は、特許庁に対して、登録出願をし、登録されることで権利として保護されることになります。商標権には、以下の効力があります。

- 専用権

商標登録を行った者が、指定商品または指定役務について登録商標を独占的に使用することができる権利をいいます。

- 禁止権

第三者が指定商品または指定役務と同一の商品または役務に自己の登録商標と類似する商標を使用することや、第三者が指定商品または指定役務と類似する商品または役務に自己の登録商標と同一または類似の商標を使用することを排除する権利をいいます。

商標権の侵害となる条件

商標を使いたくても、違反と判断される基準が分からなければ、使うことを躊躇ってしまいます。

商標権を侵害したといえるのは、以下の条件を満たした場合です。

業務において商標を使用している

利益を目的として使用しているかを問わず、一定の目的のもとに反復継続して行うことをいいます。

たとえば、個人的に使用する目的でSNSのトップ画像に使用する場合などには、反復継続して使用する場合にはあたらず、商標法違反には該当しません。

専用権や禁止権を侵害している

専用権は、先ほど述べたとおり、指定商品または指定役務について登録商標を独占的に使用することができる権利です。そのため、商標登録の指定商品または指定役務が同一のものについて、同一の商標を使用した場合には、専用権を侵害することになります。

禁止権は、第三者が指定商品または指定役務と同一の商品または役務に自己の登録商標と類似する商標を使用することや、第三者が指定商品または指定役務と類似する商品または役務に自己の登録商標と同一または類似の商標を使用することを排除する権利です。そのため、商標登録されている商品または役務と類似しているものに対し、類似又は同一の商標を使用すると禁止権を侵害することになります。

権利者の許可なく商標を利用している

商標権は、商標権を有する者から許諾を得ることができます。そのため、商標権者から許諾を得ている場合には、商標権侵害にはなりません。商標権を商標権者の許可なく無断で使用した場合には、商標法違反となります。

商法上の「使用」であること

商標を「使用」するとは、以下のようなものです。商標は、商品又は役務を指定して登録します。

そのため、指定された商品に対し、ラベルやタグを取り付ける行為やこれらを付けた商品を譲渡するまたは輸入するなどの行為が使用にあたります。

また、役務の方は、その提供を受ける者が利用する物にラベルやタグを取り付ける行為やラベルやタグを付した物を利用して役務を提供する行為などが使用にあたります。

違反行為をした人が「故意」でなければ商標法違反とはならない

商標法を違反したといえるためには、「故意」が必要となります。「故意」とは、商標権を侵害しているとの事実を認識していることです。

いまは、ネット等を利用して物を売ったり買ったりできるため、商標権を侵害していることを知らずに商標登録されているものを売ったり、買ったりしてしまう可能性があります。そのため、商標法違反の罪に問われるには、商標権侵害を認識して商標を使用した場合にのみであることが必要となります。

商標法違反の事例

商標権を持っていないにもかかわらず、他人の商標を無断で使用する行為をした場合には、商標権侵害となりえます。

例えば、自己の事業のブランド名ではないものを自身の商品に無断に載せる行為や経営する飲食店で使用する食器類に自社のブランドではない、ロゴやイラストを付して使用する行為などが考えられます。

商標法違反と不正競争防止法違反のちがい

商標法が産業の発達への寄与と需要者の利益の保護を目的とするのに対し、不正競争防止法は、事業者間の自由な競争を確保するための法律であるところに違いがあります。

前述のとおり、商標法は、商標登録した商標の利用を保護することを目的としているのに対し、不正競争防止法は、自由な競争を確保することを目的としているため、商標を保護するためには、特許庁に商標を登録するしておく必要がありません。そのため、登録商標に該当しない商品や、役務であり、それらの商標に類似するものであったとしても、不正競争防止法違反に該当する可能性があります。

商標法違反で刑事事件になるとどうなるの?

以上で見たように、自身の登録した商標ではないにもかかわらず、無断で商標を使用するなどしていた場合に、そのことが警察に発覚した場合には、警察による捜査が開始されることになります。具体的に警察の捜査とは、どのようなことが行われるのでしょうか、以下で解説します。

家宅捜索される場合がある

商標権を侵害していると、警察が考えた場合、必要に応じて、家宅捜索が行われます。この家宅捜索とは、警察等が裁判所から令状を得て、証拠があると思われる場所の捜索を行うことをいいます。証拠が隠滅されることを考え、家宅捜索は、取調べ等に先行して、行われる可能性があります。

逮捕される可能性がある

商標権侵害があると警察等が判断し、捜査が開始されると、上記の家宅捜索が行われるとともに、証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断された場合には、自身が逮捕され、身柄拘束がされた状態で捜査が進むことになる可能性があります。

その場合の流れについては、こちらで解説しておりますので、詳しくは以下のリンクを参照してください。

商標法違反の刑罰

商標法違反に対する罰則は、以下のとおりです。

- 商標権を侵害する行為に対する罰則

商標権を侵害する行為の刑罰は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金のいずれか、または両方を科されることになります。

- 商標権を侵害したとみなされる行為に対する罰則

商標権を侵害するとみなされる行為に対する罰則は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金のいずれか、または両方を科されることになります。

初犯の場合に執行猶予がつく?

初犯の場合でも、商標権侵害の行為態様が悪質な場合には、執行猶予がつかないことも考えられます。もっとも、商標権侵害で起訴され、初犯の場合の多くは、執行猶予判決となっています。

執行猶予が付く多くの場合は、初犯であって、被害者との示談が成立しており、被害弁償が済んでいる場合になります。

罰金の相場は?

商標法違反により、罰金刑となった事例の相場としては、おおよそ、100万円程度であることが多いです。たとえば、以下のような事例が挙げられます。

- インターネットショップの代表取締役を務めていた被告人Aが従業員Bと共謀し、C社のブランドバッグに類似したバッグを所持・販売したとして、商標法違反容疑で逮捕された事件において、裁判所は、「最終意思決定を行ったAの責任はBより重いものの、ともに社会内での更生が期待できる」として、Aに罰金100万円、Bに懲役1年6ヶ月および罰金100万円、執行猶予3年の判決を下しました。

- 被告人A・Bが共謀した上で、C社のブランドジャージに類似したジャージを所持・販売譲渡したとして、商標法違反容疑で逮捕された事件において、裁判所は、「商標権侵害の程度は大きいものの、前科がなく酌むべき事情も存在する」として、Aに懲役1年6ヶ月および罰金100万円、Bに懲役1年4ヶ月および罰金100万円、また、両名に対して執行猶予4年の判決を下しました。

商標法違反に時効はあるの?

商標法違反についても、起訴されるには、期間制限があります。これを公訴時効といいます。この期間は、侵害行為の時から起算して、専用権侵害については、7年、禁止権侵害については、5年で時効となります。この期間を経過すると、検察官としては、起訴することができなくなります。

商標法違反に関する弁護士の活動内容

商標法違反について、弁護士は状況に応じて様々な弁護活動を行います。以下では、商標法違反を疑われた状況にいる場合に、取りうる手段等について解説していきます。

無罪を主張している場合の弁護活動

商標法違反を疑われた状況において、取り得る無罪主張の内容としては、「故意」ではなかった、すなわち、商標権を侵害しているとの事実を認識していなかったとの主張をすることになります。

他人の商標権を侵害していることが明らかな場合を除き、商標権を侵害しているか否かの判断がつきにくい場合が多いです。そのため、商標権を侵害している事実を認識しないまま、ロゴ等を使用して、商品を販売した結果、商標権侵害を疑われている場合には、「故意」がないとして、無罪主張をすることになると考えています。

商標法違反は認めている場合

商標法違反を認めている場合には、被害者の方との示談交渉を行います。被害者の方に謝罪を行う場を設けたり、示談交渉を行い、被害弁償を図ります。被害者からの許しが得られれば刑罰が軽くなるよう、捜査機関や裁判官に訴えかけを行っていきます。

警察が介入する前に示談交渉

相手方から警告が来た際に、示談交渉をする場合には、相手方からの要求の内容に注意が必要です。示談の成立は、先ほど述べたように、刑罰を軽くするうえで重要な要素ではあります。しかし、相手方からの要求が過大で、警察に通報することを理由として警告内容が過激になる恐れがあります。その場合には、示談交渉をご自身で対応するのではなく、一度弁護士に相談して、すぐに判断しないようにすることをお勧めします。

不起訴処分獲得のためのサポート

商標法違反のように被害者がいる犯罪で不起訴処分を目指すには、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談をしてもらうことが重要です。被害者と示談して事件を許すという意向を示した宥恕付の示談を締結できれば、重い罪を科す必要が薄いと判断されやすくなるからです。

示談交渉の成果を最終処分に反映してもらうには、検察官が起訴か不起訴かを決めるまでに示談しなければいけません。そのため、刑事事件や示談対応の経験のある弁護士に、少しでも早く相談することをお勧めします。

執行猶予つき判決獲得のためのサポート

商標法違反の場合、侵害した権利の程度や得た利益の額などから悪質と判断されると、初犯でも実刑になる可能性は否定できません。実刑を避け、罰金刑か執行猶予判決を目指すには、弁護士を通じて被害者に弁償し示談してもらうこと、反省の情を見える化して再犯しないことを伝える弁護活動が不可欠です。

商標法違反に関するQ&A

メルカリやヤフオクで個人が違法商品を販売するのも商標法違反に該当するの?

メルカリやヤフオクなどの販売サイトを利用して個人が商標権を侵害する商品を販売する行為は、商法違反に該当することになります。

他人の商標を付した商品を使用することは、個人的な利用の範囲であれば商標権侵害とはなりません。しかし、メルカリやヤフオクで反復継続的に販売することを目的として販売を行っている場合には、「業務として」販売行為を行っていることになり、商標権を侵害していると判断されることになります。

メルカリやヤフオクで購入した商品が違法商品だった場合、購入者も商標法違反で罰せられるの?

商標権を侵害する商品を購入した場合、購入したこと自体では、商標法違反となることはありません。しかし、違法商品であることを認識しながら、これを他人に譲渡するために購入し、所持する行為は、商標権を侵害する蓋然性の高い行為であるとして、商標権侵害とみなされて、商標法違反として罰せられる可能性があります。

違法商品は自宅にあるがまだ販売はしていない。商標法違反に該当するの?

違法商品を自宅に保管しておくのみであれば、直ちに商標権侵害となる可能性は低いといえます。しかし、大量に違法商品を自宅に保管しておくなど、販売目的のために所持をしている場合には、商標権侵害の蓋然性が高い行為であるとして、商標権を侵害する行為であるとみなされる可能性が高くなります。

本物だと信じて仕入れた商品が違法商品だった場合も商標法違反に該当するの?

商標権違反となる場合は、上記で解説したとおり、商標権を侵害していることを認識している、すなわち、故意がある場合である必要があります。商標法は、過失により、商標権を侵害した場合を対象としていません。

そのため、商品を購入する際に、そのような認識がなく、単に販売目的を有していただけであれば、商標権侵害となる可能性は低いと考えられます。

商標法違反に関するトラブルはお早めに弁護士にご相談ください

商標法違反に該当するかの判断は難しい場合が多いです。また、インターネットが発達している現在、誰もが、商標法違反をする可能性があります。商標法違反の場合には、刑事罰が科せられることになります。そのため、緊急性の高い場合も多くあります。

弁護士は、このような事案を多く扱っておりますので、ご自身で判断される前に、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

検察官が、被疑者を起訴しないとの処分を下すことを、不起訴処分と言います。

不起訴処分がなされた場合には、そもそも刑事裁判の手続きに進むことはなく、また前科がつくことなく事件が終了するため、日常生活への影響は小さくなります。

不起訴処分には、いくつかの種類がありますので、以下では、この点について解説していきます。

不起訴になる主な理由は4種類

不起訴処分には、大きく分けて、①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③起訴猶予、親告罪の告訴取り下げという4種類があります。以下、この4つの不起訴処分の具体的な内容について、解説していきます。

不起訴について嫌疑なし

嫌疑なしを理由とする不起訴処分は、一言でいうと証拠がない場合のことです。

犯人性や犯罪の成否を裏付ける証拠がない場合には、「嫌疑なし」として不起訴処分になることが多いと言えるでしょう。

「被疑者補償規定」とは?

被疑者補償規定とは、逮捕され勾留されていた事件に関して無罪の裁判を受けたときに、身体拘束に対して被った損害の補償を求めることが出来る制度のことです(刑事補償法第1条)。

補償の金額は、逮捕又は勾留されていた期間に一日あたり1000円から1万2500円程の額を乗じることで算出されます(同法4条1項)。一日あたりの金額を算定するに際しては、「拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであった利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情」が考慮されます(同法同条2項)。

嫌疑不十分

嫌疑不十分とは、証拠はある程度存在するが、犯人性や犯罪の成否を認定するだけに足りるほどの証拠がない場合のことを言います。仮に、起訴したとしても、犯人性や犯罪の成立を立証することができず、有罪判決を得られないとした場合、検察官は嫌疑不十分による不起訴処分を下します。

起訴猶予

起訴猶予とは、犯人性や犯罪の成立が明らかで、刑事裁判に進んだ段階においてもそれらを立証するだけの証拠も揃っている場合に、検察官の裁量的な判断によって、あえて起訴しないことを指します。

検察官がこうした判断をするケースとしては、軽微な犯罪であり、被疑者に深い反省が見られる場合、被害者との示談が成立している場合、改善更生の見込みがあり刑罰を科す必要性がない場合などが挙げられます。

起訴猶予は無罪とは違います

起訴猶予と無罪の違いは、裁判所で審理されたか否かです。起訴猶予は、検察官がそもそも起訴をしなかったというものですが、無罪は、検察官が起訴したにもかかわらず、検察官が被告人の犯人性や犯罪の成立を立証することができず、裁判所が無罪の判断を下すことを意味します。

また、両者は、難易度も大きく異なります。裁判所で無罪判決が下されることは、検察官に起訴猶予が下されることと比べて、圧倒的にハードルが高いものだからです。

親告罪の告訴取り下げ

親告罪とは、被害者の告訴がなければ検察官が起訴することが出来ない犯罪類型のことを指します。

このため、被害者との間で示談が成立し、被害者が告訴を取り下げた場合には、不起訴処分となります。

親告罪に該当する犯罪としては、名誉毀損罪(刑法230条)、器物損壊罪(同法261条)などが挙げられます。

起訴されてしまうと99%有罪判決!早めの弁護活動が重要です

テレビドラマの題名にもなっていることからもわかるように、一般的に、起訴されてしまうと99%に近い確率で有罪判決となってしまいます。これは、検察官が、有罪が得られるだけの証拠が揃った事件に限定して起訴しているからでもあります。

検察官に起訴されないためにも、早期の段階の弁護活動が極めて重要になってきます。

処分保留とは?

処分保留とは、起訴・不起訴の判断をすることなく、身柄拘束を解放することを指します。

注意すべきなのは、処分保留は、あくまでも、検察官が起訴・不起訴の判断を保留にしているだけですので、釈放後に起訴される可能性は十分にあるという点です。

不起訴処分となれば被疑者の身柄は釈放されます

検察官が起訴すべきではないと判断すれば、被疑者の身柄は釈放されます。

被疑者を逮捕・勾留した場合、検察官は、勾留請求の日から最大で20日間のうちに、起訴処分とするか、もしくは身体拘束を解くかのどちらかを選択しなければならない、という期間制限が課せられているからです。

不起訴処分を獲得するには

不起訴処分を獲得するためには、初期段階の弁護活動が非常に重要になってきます。

特に、被害者が存在する犯罪の場合には、被害者との示談が重要です。なぜならば、検察官は、起訴・不起訴の判断をするにあたって、被害者の感情や被害弁済の有無・程度を非常に重視するからです。

不起訴について早期釈放を目指すなら弁護士へ相談するのがおすすめです

刑事事件は時間との勝負です。早期の釈放を目指す場合には、初期の段階から専門家である弁護士のバックアップを得ておく必要があります。

よくある質問

起訴猶予でも罰金は払いますか?

罰金は、あくまでも刑罰の一つですから起訴猶予の場合に罰金を払うことにはなりません。

罰金刑が科せられる可能性が出てくるのは、起訴処分がなされた以降の段階です。

起訴猶予で想定されるリスクやデメリットは?

起訴猶予は、不起訴処分の1つですが、これがなされたからといって、デメリットが完全に消失するというわけではありません。起訴猶予の場合でも、警察等の捜査機関から捜査を受けたことに変わりはありませんので、前歴がつくからです。

また、逮捕・勾留などの身体拘束により欠勤が続いた場合には、それを理由に会社から解雇されるなどもリスクもあります。

起訴猶予の「猶予」とは?猶予期間があるということですか?

起訴猶予とは、単に、検察官が起訴しないと判断する処分のことですので、猶予期間があるわけではありません。この点では、執行猶予と混同しないように注意が必要です。

処分保留や不起訴処分で将来、起訴される可能性はありますか?

処分保留や不起訴処分がなされたとしても、将来的に起訴される可能性がなくなるわけではありません。

ただし、不起訴処分については、特別な理由もないのに不起訴処分を恣意的に取り消して起訴した場合などに、公訴権の濫用として、起訴処分が制限を受ける余地があります。

不起訴で前科はつきますか?

前述したとおり、不起訴の場合、前科はつきません。

もっとも、捜査機関による捜査がなされているため、前歴がつくことには注意が必要です。

不起訴処分の9割以上は「起訴猶予」です。早めに弁護士へ相談しましょう

不起訴処分の9割は、上記4つのうちの「起訴猶予」と言われています。

そして、起訴猶予を勝ち取るためには、専門家のバックアップを得たうえででの、適切な示談交渉などが重要になります。

まずは、専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

刑事事件の被疑者・被告人となってしまった場合、頼れる専門家が弁護士です。

弁護士に刑事事件の弁護を依頼する場合、私選弁護人、国選弁護人という2つの形式があります。

私選弁護人と国選弁護人は何が違うのか、ご説明します。

国選弁護人と私選弁護人の違い

| 私選弁護人 | 国選弁護人 | |

|---|---|---|

| 選任者 | 被疑者・被告人(本人) 本人の配偶者、兄弟姉妹、直系の親族、保佐人 |

国(裁判所) |

| 選任方法 | 自由に選ぶことができる | 国選弁護人として登録された弁護士の中から選ばれる。 |

| 選任条件 | 弁護士との自由な契約による | 貧困その他の事由により弁護士を選任できないとき。 具体的には、資力(現金と預金の合計)が50万円に満たない場合 |

| 選任時期 | 起訴前の捜査段階から可能 | 勾留後 |

| 弁護人の権限 | 変わることはない | 変わることはない |

弁護士がつくタイミングについて

私選弁護人は、ご依頼者様の自由な契約によって選任できますから、基本的にどのタイミングでつけることも可能です。逮捕されるよりも前、逮捕されるかもしれないと思った段階で契約を行うこともできます。

国選弁護人は、資力の乏しい人にも最低限の権利を保障するため、公的なお金を使って弁護人をつけるものです。そのため、勾留された後にしかつけることができません。つまり、逮捕されただけの段階では、国選弁護人をつけることができません。

早期の弁護活動の重要性

一度勾留の決定が出ると、それから10日間は、検察が裁判官の審査を経ることなく、被疑者の身体拘束を続けられるようになってしまいます。

勾留中は外部との自由な連絡ができません。会社員であれば欠勤、学生であれば欠席することになります。

また、本人が直接欠勤の連絡を行うこともできません。そのような状況下における10日間という期間は、社会生活へ非常に大きな影響を与えるものです。

勾留が決定する前に、勾留決定を防ぐための弁護活動を行うことが望ましいのです。

逮捕の流れについて弁護士を入れるタイミングが結果を大きく左右します。

早い段階で弁護活動を始めることは、結果に大きな影響を与えます。

捜査機関は、取り調べの中で捜査機関に有利な供述を得ようとします。

そして、捜査機関は「疑惑を晴らしたいなら素直に話して欲しい」などと言って、供述を行うように誘導してきます。

しかし、捜査機関が供述調書などの証拠に残す供述は、基本的に、捜査機関が証拠に残したいと考える内容の供述です。

つまり、話せば話すほど、捜査機関にとって有利な証拠が増えていくことに繋がります。

そのため、早い段階で弁護士と話し、どのようなことを伝えて良いのか、どのようなことを伝えてはいけないのか、味方である専門家の意見を聞くことで、不利な方向へ進むことを防げます。

また、実際には何もやってない方にとっては、早期段階で弁護人に依頼し、何もやっていない証拠を取得することが非常に重要となります。

人の記憶は時間の経過と共に薄れますから、証拠を取得するために動くのであれば、なるべく早期に行動を始めるべきなのです。

私選弁護人について

私選弁護人とは、ご依頼者様が自由に選んで契約し、弁護を依頼する弁護士のことです。

どのような弁護士を選ぶことも自由ですし、依頼のタイミングに制限はありません。

国選弁護人と比較すると、公的な補助がない分、費用が高くなる傾向があります。

私選弁護人へ依頼する要件

私選弁護人へ依頼するために必要な用件は、特にありません。ご依頼者様と弁護士が納得して契約を締結すれば、依頼をすることができます。

私選弁護人に依頼するメリット

私選弁護人をつける場合、自由なタイミングで依頼をすることができます。

刑事事件、特に逮捕によって身体拘束がなされている事件では、一刻も早く弁護活動を始め、身体拘束を解くことが非常に大切になります。

身体拘束を解くには、被害者との示談成立や、身元引受人を見つけてその証拠を作成することなど、多くの手段があります。

このような対応を早く始められるということは、私選弁護人に依頼する大きなメリットです。

また、私選弁護人をつける場合、その弁護士がどのようなことをしてくれるのか確認した上で選ぶことができます。

基本的に、被害者との示談交渉などの行為は、国選弁護人も行います。

しかし、ペットの面倒を見るための業者の手配など、弁護に直接必要でないことについては、国選弁護人に対応してもらえるとは限りません。

国選弁護人を自由に選ぶことはできませんので、付加的なサービスをどこまで受けられるかは、運次第です。

しかし、私選弁護人に依頼する場合は、どのように報酬を決めるかが自由ですので、弁護に直接必要でないことも内容に含めて契約することができます。

私選弁護人に依頼するデメリット

私選弁護人へ依頼する際には、公的な補助がありませんので、国選弁護人に依頼する場合よりも費用が高くなる傾向があります。

経済的な面以外に私選弁護人に依頼するデメリットは特にありません。

もちろん、被疑者が冤罪だと言っているのに有罪だと決めつけてくるような、方針が合わない私選弁護人に依頼してしまうなどすると、不利になってしまいます。

しかし、私選弁護人は自由に選ぶことができますので、納得いく弁護人に依頼をすることができます。

国選弁護人について

国選弁護人とは、検察という国家的組織にくらべて無力な被疑者・被告人に対し、弁護を受ける権利を保障するため、選任される弁護士のことです。

弁護を受ける権利を保障するといっても、財源が無尽蔵にあるわけではありませんから、国選弁護人に依頼を行える場面は限られています。

その反面、資力に乏しい人の弁護を受けられることを目的とする制度ですので、費用負担は非常に少ないです。

国選弁護人へ依頼する要件

国選弁護人へ依頼するには、犯罪を犯したと疑われている人が勾留されているか、起訴されている必要があります。

ただ逮捕されただけの段階では、依頼をすることができません。

また、一部の重い犯罪についての裁判が行われる場合を除き、国選弁護人に依頼する場合には、原則、現金や預金等の資産の合計額が50万円であることを申告する書面を提出しなければなりません。

国選弁護人は、公的なお金を使って被疑者・被告人の権利を保障するものだからです。

国選弁護人に依頼するメリット

国選弁護人に依頼するメリットは、費用が安いことです。国選弁護人となる人は、法テラスという組織と契約していて、一定額の報酬を法テラスから受け取ります。

国選弁護人という制度は、資力がない人のためのものなので、例外的な場面を除き、法テラスが弁護士費用を全て立て替えます。

そのため、原則、被疑者・被告人が負担する金額はありません。

国選弁護人に依頼するデメリット

国選弁護人に依頼する大きなデメリットとして、勾留後にしか活動をしてもらえないことがあります。

一刻も早い弁護活動が必要な刑事事件において、活動開始時期が遅れてしまうことは、大きな影響があります。

また、国選弁護人に依頼する際のデメリットの1つには、弁護士を自由に選べないことがあります。

国選弁護人は弁護士なので、最低限の弁護活動を行うことには問題ないはずです。しかし、弁護に必要ない付加的な活動を行ってくれるとは限りません。

当番弁護士との違い

当番弁護士とは、逮捕された人が弁護士会に依頼し、無料で1回だけ相談できる弁護士のことです。

当番弁護士は、逮捕された人であれば誰でも1回呼ぶことができます。つまり、資力のある人でも、呼ぶことが可能です。

しかし、無料で相談できるのは1回に限られています。この2点が、国選弁護人と異なるポイントです。

なお、当番弁護士に対して弁護の依頼を行うことも可能です。

私選弁護人を選ぶポイント

私選弁護人を選ぼうと思っても、どのように選べば良いのか分からない方も多いのではないでしょうか。

私選弁護人を選ぶポイントについてご説明します。

刑事事件を専門に取り扱う部署がある

刑事事件の弁護活動をする際は、民事事件とは全く異なった活動をする必要があります。

民事事件では事件の相手方は一般の人や会社などですが、刑事事件で相手となるのは検察であり、国家権力です。

そのため、弁護活動を万全に行うには、刑事事件に特化したノウハウが必要です。

刑事事件を専門に扱う部署がある事務所であれば、ノウハウが蓄積されている可能性が高く、安定した弁護活動を行ってもらえると考えられます。

刑事事件を専門に扱う弁護士しっかりとしたキャリアがある

刑事弁護は、専門性の高い分野です。長期にわたって刑事事件の実績を積み上げてきたキャリアのある事務所であれば、不測の事態への対応がスムーズに行えると考えられます。

ALGの強みについて詳しく見る素早い対応が行える

逮捕の72時間後には、勾留の判断が行われてしまいます。

示談を成立させたり、身元引受人を見つけて証拠を作成することによって、勾留を防ぐための活動が行えるのは、逮捕後の72時間以内限られます。

そのため、素早い対応を受けられることは、非常に大切です。

刑事事件は72時間が勝負です私選弁護人もきちんと選ばなければ満足のいく結果は得られません。

上記では私選弁護人のメリットについてお伝えしましたが、全ての弁護士が質の高い弁護活動を提供できるとは言い切れません。

私選弁護人に依頼する場合でも、普段刑事事件を扱っていないなど、ノウハウのない弁護士に依頼してしまうと、せっかくの私選弁護人のメリットを生かしきれないことになります。

そのため、私選弁護人を選ぶ際は、納得のいく弁護活動をしてくれそうな弁護士かどうか、しっかり判断することが重要です。

よくある質問

私選弁護人を雇いたいのですが、費用面で不安があります。

勾留前の段階であっても、資力がない人は公的な援助を受けて弁護士に依頼することができる場合があります。

この制度は、刑事被疑者弁護援助制度といいます。刑事被疑者弁護援助制度を使いたい場合には、当番弁護士を呼ぶのが一番良いでしょう。

国選から私選へ弁護士を変えることはできますか。

本人に当初資力がなくて国選弁護人を依頼した場合でも、親族からの援助などにより、後から私選弁護人に依頼をすることは可能です。

その際、特別な手続きは必要ありません。私選弁護人に依頼を行えば、国選弁護人は役割を終えることになります。

国選弁護人が保釈手続きをしてくれません。

国選弁護人も、弁護活動を行うという点では私選弁護人と変わりません。そのため、保釈が可能な場合、国選弁護人は、保釈の手続きを行うべきです。

しかし、保釈させるためには、必要な要件を満たしている必要があります。たとえば、そもそも、起訴された後でなければ、保釈されることはありません。

また、保釈には、保釈保証金というお金や身元保証人の準備が求められるケースが多いです。

国選弁護人がただ怠けて保釈の手続きをしていないのか、保釈が認められないケースであるから保釈の手続きをしていないのか、判断する必要があります。

恋人が逮捕されたので私選弁護人に依頼したいのですが…

弁護人を選任する権利は、被疑者・被告人やその血縁者等に限られています。そのため、逮捕された方の恋人が直接弁護士に依頼をすることはできません。

このような場合、まずは弁護士が逮捕された方へ接見に行き、ご本人の意思を確認してご本人と契約を締結するという流れになります。

信頼出来る弁護士かどうかが、事件の明暗を左右します。

刑事事件の被疑者・被告人として扱われるということは、人生の中でそうあることではありません。

逮捕された後に捜査機関を介在させずに会うことができるのは、弁護士しかいません。

被疑者・被告人として扱われてしまうという非常事態のなか、弁護人は頼れる味方であるべきです。

弁護人が信頼できる弁護士かどうかは、問題の終わり方に対して、強い影響を及ぼします。

弁護士法人ALG&Associatesでは、これまでの長年の刑事事件のノウハウを生かし、品質の高い弁護活動を迅速に提供させていただきます。

私選弁護人をお探しの方は、ぜひ、当法人へご連絡ください。

夫婦が、離婚する際に決めなければならない事項の代表的なものとして、子供の親権があります。

親権は、一般的に母親が有利であって、父親が親権者となるのが、難しいといわれています。

父親側がなぜ、親権者となるのが、難しいと考えられているのか、父親側が子供の親権者となるためには、どのような要素が必要なのか、その他父親が親権者となるにあたってよくある質問への回答をしてまいります。

父親が親権を取りにくい理由

フルタイムで働いているため子供の世話が難しい

裁判所が「親権者」を父親と母親のいずれが適切であるかを判断するにおいて、重要視しているのが、「主たる監護者」であるかどうかです。

この「主たる監護者」とは、単に、どちらの親が子供に対して愛情があるかといった、主観的な要素ではなく、客観的な以下の要素に基づいて判断がしています。

- これまで、子供の世話をしてきた実績(これを監護実績といいます。)

- 子供と過ごす時間の長さ、コミュニケーションの頻度等

- 仕事と育児の両立の程度

- 休日の子供との過ごし方

現在は、共働きの家庭が増えています。とはいえ、母親がフルタイムで働き、父親が家事・育児を中心として行うという家庭は未だに多くないのが実態です。多くの家庭で父親がフルタイムで働き、母親が家庭で家事育児を行いながら、パートなどで働いていることでしょう。

そのため、父親は母親に比べて家庭にいる時間が少なくなり、子供の世話をすることができません。

したがって、監護実績等の上記項目を重視されると、父親としては、「主たる監護者」として認められることが困難となり、親権者として認められにくい傾向にあるといえます。

子供への負担を考えると母親優先になりがち

裁判所は、離婚後の子供の環境や福祉・成長を考える際に、子供をとりまく現在の監護状況に問題がなければ、子供の精神の安定のために、なるべく子供の生活環境を変化させないようにしようとします(これを、「監護継続性の原則」といいます。)。

上述したとおり、母親は、子供と接する時間が長く、子供の世話をしていて、さらに子供と円滑なコミュニケーションがとれている等の場合が多くあります。

その監護状況に問題がなければ、裁判所は「これまでどおりお母さんが子供の世話をする方が子供に負担をかけず、精神の安定に良い」と判断する可能性があります。

そうなると、どうしても、子の負担の観点からも母親優先となる傾向にあることも指摘できるでしょう。

父親が親権を獲得するためのポイント

上述のとおり、父親が親権者と判断されにくい事情があります。しかし、これらの事情を理解すれば、親権を獲得するために重要なポイントを理解することができることでしょう。

以下では、そのポイントを解説していきます。

これまでの育児に対する姿勢

単に母親であるという理由から親権者が決まるわけではありません。

あくまで、母親が親権者と判断されやすかったのは、母親が子供と接する時間が長く、監護実績を積みやすかったためです。

そのため、母親が子供の世話をすることなく、仕事や趣味などに時間を使う、一方で父親が子供の監護養育をこれまで行ってきた場合には、主たる監護者として父親が判断される可能性が十分あります。

もっとも、裁判所が親権者を判断する際には、主観的な理由ではなく、客観的な資料に基づいて判断されることになるため、これまでの監護実績について、客観的な資料をもって伝える必要があります。

離婚後、子育てに十分な時間が取れること

父親は子供のために、フルタイムで働き、経済的には母親に勝っているケースが多いことが考えられます。しかし、経済力があったとしても、子供の監護実績が積めるわけではありません。経済力は、子供の生活を安定させるために必要な要素ではありますが、親権者は、養育費を請求することで経済的な支援を受けることができるため、あまり重要視されません。

そのため、離婚後に子供のために十分な時間を確保することができるのかが重要になります。

例えば、休日や祝日は休みを取ることができ、子供と出かけたりして、監護養育に時間を確保することができる。または、祖父母等が子供の世話をする環境が整っているなどです。

子供の生活環境を維持できるか

離婚後に、子供の生活環境が大きく変化することは、子供の精神的な負担になります。例えば、学校、近所の友人、習い事等の変化があることで、子供は大きな不安を抱えることになります。そのため、離婚後も子供の生活環境を維持することができるかが重要なポイントとなります。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

父親が親権争いで有利になるケース

父親だから、という理由だけで親権において不利になるわけではなく、父親側でも親権争いにおいて有利な立場に立つことができるケースもあります。以下でご説明していきます。

母親が育児放棄をしている

母親が育児放棄をしている場合には、必然的に父親が子供の監護養育を行うことになり、上述のとおり、監護実績を積むことが十分できており、父親が親権の争いで有利となるケースが多いといえます。

裁判所が母親の育児放棄を判断するためには、父親等からの証言のみでは、判断することが困難であり、客観的な証拠等を残しておくことが重要となります。

例えば、子供を病院に連れて行っていない、食事を与えない等の状況がある場合には、それらをメールの文面や録音機器等で記録しておくことが重要です。

母親が子供を虐待している

母親が子供を虐待している場合も、父親が親権の争いで有利になるケースといえます。

この場合も、母親が子供の虐待をしていることについて、客観的な証拠を残しておくことが重要となります。

母親が子供を虐待している場合、警察や児童相談所へ相談すべきケースもあると思います。

この行政機関への相談記録については、母親が子を虐待していたことを立証する資料となることもりますので、相談しておくことが望ましいです。

子供が父親と暮らすことを望んでいる

子供が自らの意思で父親と暮らしたいと望んでいることは、父親に親権が認められる可能性が高くなる要素の1つであるといえます。

子供の親権者を定めるのは、子供の利益及び福祉のためですので、子供が自らの意思を表明できる場合には、その意思を尊重することは当然のことになります。

なお、裁判所は、子供の親権者の指定をするに当たり、子供の年齢が15歳以上の場合には、その子供の陳述を聴取しなければならない決まりになっています。

また、子供の年齢が15歳未満でも、子供の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を尊重して判断するように求められています。

ただし、特に子供の年齢が15歳未満の場合、子供が他方の親に気を遣ってしまうケースも少なくないため、子供の真意は、発言だけでなく、態度や行動等を総合的に観察して検討されています。

妻の不貞は父親の親権獲得に有利にはならない

妻が不貞をした場合に、不貞行為をする親は、親権者としてふさわしくないと考えて、父親が親権者として認められるために有利な事情だと考えるかもしれません。

しかし、妻が不貞行為をしたこと自体が父親の親権者獲得に有利にはなりません。

あくまで不貞の問題は、慰謝料で解決すべき問題であり、親権者は、あくまで子の利益及び福祉の観点から判断されることになります。そのため、不貞行為があったとしても、ただちに監護能力に問題があるとは判断されていません。

もっとも、不貞相手と過ごすために、長時間家を空けており、子の監護をしていない等の事情があれば、父親の親権獲得に有利な事情になります。

つまり、不貞自体は、基本的に慰謝料で解決すべき問題であり、親権者の適格性の判断に影響しませんが、不貞が子の監護に悪影響を及ぼしている場合には、親権者の適格性の判断に影響を及ぼすことになります。

父親が親権を獲得した場合、母親に養育費を請求することは可能か?

離婚をしても親は子に対する扶養義務を負います。

父親と母親いずれの親が親権者となったとても、親権者ではない方の親が、子に対して養育費を支払うことになることは変わりがありません。

そのため、父親が親権者となった場合には、母親に対し、養育費を請求することは当然可能です。

ただし、養育費は、双方の収入や子の年齢等の事情によって変動があります。

裁判所のホームページに養育費の算定表が公開されていますので、養育費の金額の目安を知りたい場合には、参考にしてみるのも一つの手段です。

親権を得られなくても子供には会える

仮に父親が親権を得ることができなくても、子供に会うことはできます(「面会交流」といいます。)。

離婚をしても、子供にとっての父親と母親という事実は変わりませんし、子供の利益及び福祉にとって双方の親との交流を持つことは非常に重要と考えられています。

なお、子供は、両親双方と交流することにより人格的成長を遂げると考えられています。

そのため、離婚の際に、親権を母親に譲るかわりに、面会交流を充実させて欲しいと相手に伝えて、具体的な面会交流の条件を定めておく等も子供に会うための方法の1つとなります。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

子供の親権を父親が勝ち取れた事例

弁護士法ALGの埼玉法律事務所にも、父親から親権は譲れないとの離婚相談は数多くあり、子供の親権を父親が勝ち取れた事例がありますので紹介いたします。

母親が一人で別居を開始し、父親と子供が二人で生活を始めることになりました。別居をしてしばらくした後、お子さんは、父親との生活が安定しており、今後も父親と二人で生活していきたいと話し始めました。そのお子さんの意向を母親側に丁寧に時間をかけて説明し、父親側の単独での監護実績も積み上げた上で、親権者を父親とすることに成功した事例があります。

父親の親権に関するQ&A

乳児の親権を父親が取るのは難しいでしょうか?

子供が乳児の場合には、一般的には父親が親権を取るのは極めて困難となります。

乳児の時期にはやはり母親が必要だという考えから、母親に親権が認められる事案がほとんどという現状です。

もっとも、母親が育児放棄や虐待をしているなど、親権者として不適格だと判断される事情があれば、父親が親権を獲得できる可能性もあります。

未婚の父親が親権を取ることは可能ですか?

未婚の父親の場合、血縁上の父親ではあっても、法律上の父親ではありません。

まずは、法律上の父親となるために子の認知をすることが必要となります。

未婚の状態の子供については、母親の単独親権となり、父親が子供を認知しても、父親に親権が発生することはなく、母親の単独親権の状態が続きます。

そのため、まずは、母親との協議を行い、合意することができれば父親を親権者とすることができます。もっとも、協議がまとまらなかった場合には、家庭裁判所に親権者指定あるいは変更の調停・審判を申し立てなければなりません。

ただし、認知前に母親が子を監護養育していたのであれば、母親が育児放棄や虐待をしているなど親権者として不適格な事情がなければ、父親が親権を獲得するのは困難でしょう。

元妻が育児をネグレクトをしています。父親が親権を取り返すことはできますか?

一度決まった親権者を変更するには、当事者間の協議では足りず、裁判所で親権者変更の調停や審判を申し立てる必要があります。

親権者の変更のハードルは一般的に高く、そのほとんどが認められていません。

親権者変更を求めるには、母親が育児放棄、虐待をしている等のそれなりの事情が必要であり、それらの事実を裏付ける証拠を提出することができれば、親権を取り返すことも可能です。

妻は収入が少なく、子供が苦労するのが目に見えています。経済面は父親の親権獲得に有利になりますか?

たしかに、経済力も親権者の考慮要素の1つにはなります。しかし、養育費や母子手当等の公的な援助で一定程度解決できる問題でもあり、親権者を判断するうえで重要な要素とはなりません。上述したとおり、いままで子を監護養育していたのが父親か母親かどちらかという点が重視される傾向にあります。

父親の親権争いは一人で悩まず弁護士に相談しましょう

父親が親権者を獲得することは、一般的には困難と言わざるを得ません。

しかし、父親として「自分が子の親権者になった方が子どもを幸せにできる」、「親権は譲れない」という強い思いがある方もいると思います。

また、そのようなケースでは、父親が子の監護養育をかなり頑張っているケースや母親の監護状況に問題があるケースが多いように思われます。

父親が親権を獲得するハードルが高いのは事実ですが、父親が親権者を獲得するためのポイントを押さて裁判所に説明することで、親権を獲得できる可能性もありますし、親権を獲得できなかった場合にもお子様との面会交流を協議する必要があります。

父親の親権争いは、特に一人で解決することは困難であると思いますので、一人で悩まず離婚問題に詳しい弁護士に相談をしてください。

弁護士法人ALG埼玉律事務所は、離婚問題、親権者問題に精通した弁護士が在籍しておりますので、ぜひご相談ください。

共同相続人の間で遺産分割協議が成立した場合、それを証明するために遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成は、法律上義務づけられているわけではありませんが、不動産や預金等の名義変更に際して必要とされていますし、遺産分割協議で合意した内容を証明することができ、協議の蒸し返しを防ぐことができます。

以下、遺産分割協議書の作成方法や作成する際の注意点等について解説いたします。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産分割協議が成立した場合において、成立した遺産分割協議の内容を記載した書面のことをいいます。

遺産分割協議において、成立した合意の内容を証明するために作成されるものです。

遺産分割協議によって、誰がどの遺産を取得したことを明確に記載し書面にすることで、後の紛争を予防することができます。

遺産分割協議書は必要か

冒頭においても述べましたが、遺産分割協議書の作成は、法律上義務づけられているわけではありません。しかし、以下のような場合には、遺産分割協議書の作成が必要であるといえます。

法定相続分や遺言書のとおりに相続しない場合は必要

法定相続分や遺言書のとおりに相続しない場合、共同相続人がどの財産を相続したのかを証明するために遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書によって、共同相続人間で取得分を証明できるだけでなく、対外的にもこのことを証明できるようになります。

相続税の申告をする場合は必要

法定相続分や遺言書のとおりに相続をしない場合には、相続税を申告する際に、共同相続人の相続分を証明する書類として、遺産分割協議書の提出が必要になります。

名義変更が必要な相続財産がある場合も必要

相続財産に不動産や銀行預金等、名義変更が必要な財産が含まれている場合にも、名義変更に際して遺産分割協議書の提出が必要となることがあります。法定相続分や遺言書のとおりに相続をしない場合には、共同相続人の相続分を証明する書類として、遺産分割協議書の提出が求められることになります。

「やっぱりやり直したい」「合意していない」といったトラブルを防止できる

共同相続人間で協議して遺産分割協議をしても、口頭で合意しただけでは、後に紛争となった際に元々の合意内容を証明することが困難となります。そこで、後の紛争を予防するためには、遺産分割協議によって誰がどの遺産を取得したのかを明確に記載し書面化した遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書が不要なケース

以下に挙げるような場合には遺産分割協議書の作成は不要です。

- 相続人が1人しかいない場合

- 遺言書ですべての相続財産の取得者が指定されており、その遺言書の内容のとおりに相続する場合

- 相続財産が現金や動産等、名義変更の必要がない財産だけであり、かつ、相続税申告の必要がない場合

ただし、上記③の場合でも、相続人が2人以上いる場合には、事後的な紛争防止のために遺産分割協議書を作成することが望ましいです。

遺産分割協議書はどこでもらえるの

遺産分割協議書は、公的機関等でもらえる書類ではないため、共同相続人の間で作成する必要があります。

遺産分割協議書の作成に必要な資格等はありませんから、相続人であれば誰でもこれを作成することができます。また、様式や形式が決まっているというわけでもありません。

ただし、遺産分割協議の内容が明らかにならないような遺産分割協議書を作成してしまっては、これを作成した意味がなくなってしまいます。相続財産が多種多様である場合や高額である場合等では、遺産分割協議書の作成を専門家に依頼することをおすすめします。

遺産分割協議書の作成を弁護士や行政書士等の専門家に依頼する場合には、約5万~15万円程度の費用がかかります。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

遺産分割協議書はいつまでに作成すればいい?期限はある?

遺産分割協議書について、作成の期限が定められているわけではありません。しかし、遺産分割協議書は相続開始から半年程度を目途に作成することをお勧めします。

これは、相続税の申告が相続開始から10ヶ月以内とされており、それまでに手続きができなければ配偶者控除等が受けられず、相続税が高くなってしまうおそれがあるからです。

遺産分割協議書の作成に必要な書類

遺産分割協議書の作成に必要な書類としては、以下のようなものが挙げられます。

- 被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑登録証明書

遺産分割協議書の作成方法と流れ

遺産分割協議書は、主に次の流れで作成します。

- 相続人を調査して確定させる

- 相続財産を確定する

- ①で確定した相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する

- ③で合意した内容を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印を行う

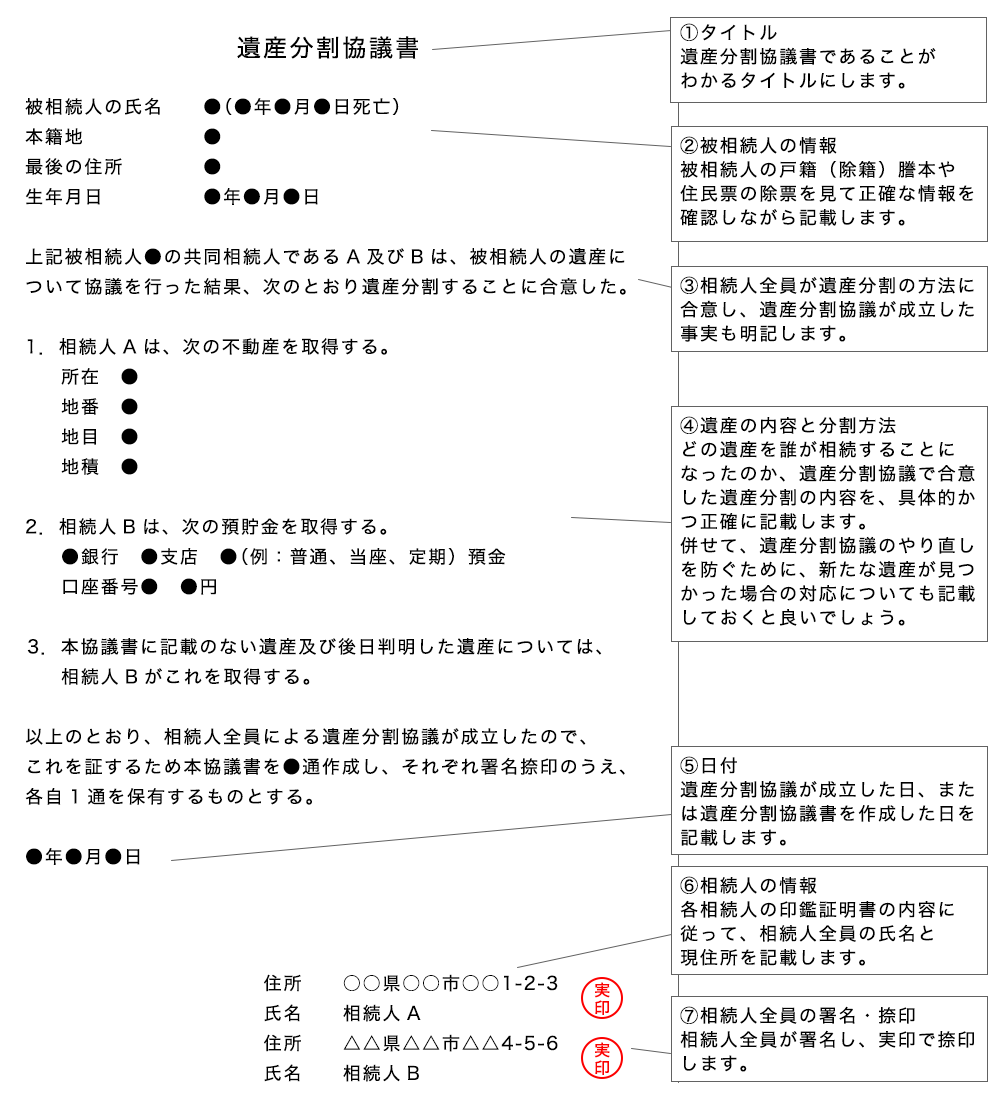

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書に決まった書式や形式はありませんが、次に挙げる事項は明確に記載するべきです。

- 被相続人の名前と本籍地、最後の住所地、生年月日

- 被相続人の死亡日

- 相続財産の内容

- 相続人全員の名前と住所、押印

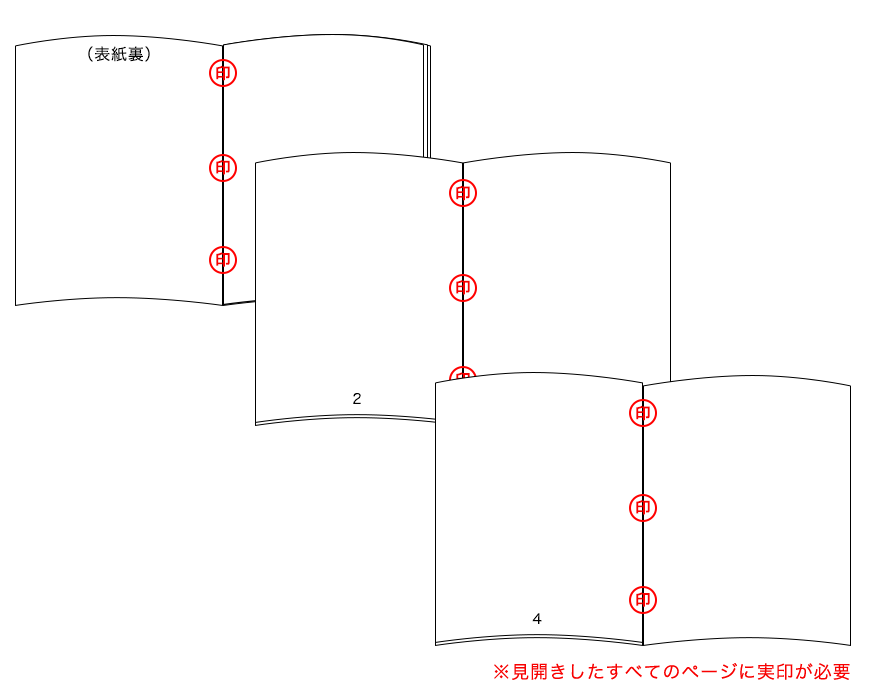

遺産分割協議書の綴じ方

【契印の方法(ホチキス止め)】

遺産分割協議書に契印を押す場合には、全てのページの見開きに、両方のページにまたがるように押印します。

【契印の方法(製本)】

遺産分割協議書が製本されている場合、製本テープと用紙にまたがるように契印を押します。

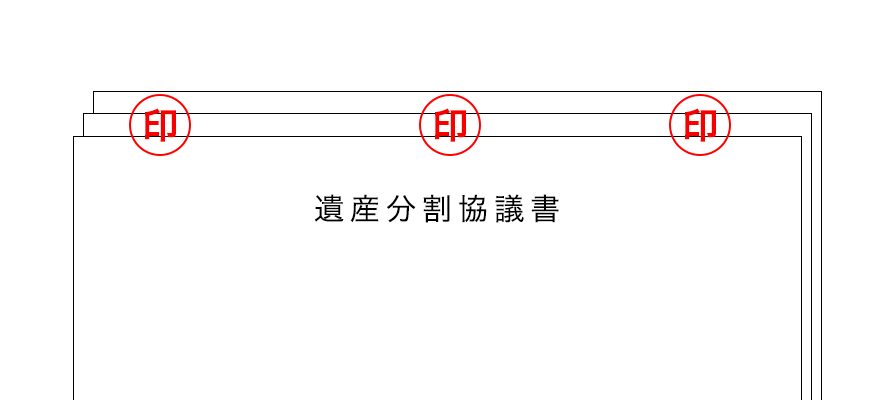

【割印の方法】

遺産分割協議書は、相続人の人数分だけ作成するので、その全てにまたがるように割印を押します。

作成時には相続人全員の実印と印鑑証明が必要

遺産分割協議書には、相続人全員の署及び実印による押印が必要となります。

また相続人全員の印鑑登録証明書も必要となります。

遺産分割協議書を相続人の人数分作成し、相続人全員の印鑑証明を添付して保管する

遺産分割協議書を作成した後は、各相続人が、それぞれ一部ずつ遺産分割協議書を保管します。

作成した遺産分割協議書は、遺産分割協議の内容に従って不動産の登記を行ったり、相続税申告をしたりする際に用いることがあります。

遺産分割協議書の訂正が必要になったら

遺産分割協議書の訂正を行う部分に二重線を引いて、当該二重線の上に相続人全員の実印を押印します。新たに正しい文言を記載する場合は、訂正部分の近くの開いている部分に正しい文言を追記します。

遺産分割協議書のテンプレート(文例集)

共通して必要になる

項目

被相続人の名前と本籍地、最後の住所地、生年月日、被相続人の死亡日、相続人全員の名前と住所、押印は共通して必要となります。

預貯金がある場合

金融機関名と支店名、口座の種類、口座番号、相続開始日の残高を記載して、預貯金を特定します。

相続放棄した人がいる場合

相続を放棄すると、初めから相続人でなかったこととみなされるため、相続放棄をした人の署名押印は不要です。

マンションがある場合

不動産の全部事項証明書を入手した上で、不動産の所在や家屋番号、種類、構造、床面積等を記載します。

相続人に未成年者や認知症の人がいる場合

相続人に未成年者がいる場合、その未成年者には代理人が必要です。

また、遺産分割協議をするときに、相続人に認知症等によって意思能力を失っている人がいる場合には、その人のために成年後見人を選任してもらうことが必要です。

一人が全て相続する場合

遺産分割協議を行い、他の相続人が遺産を相続せず、相続人のうちの一人が遺産を相続することになった場合には、遺産分割協議書には、相続人のうちの一人が全ての財産を取得する旨を記載すれば足ります。そうすることで、他の相続人には、遺産を一切相続しないことが明らかになります。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

遺産分割協議書の提出先

| 相続財産 | 提出先 | その他必要な手続き |

|---|---|---|

| 預貯金 | 各金融機関 |

・預金の払戻し ・口座の名義変更 |

| 不動産 | 法務局 | 相続登記 |

| 株式 | 証券会社か株式の発行元の会社 | 名義変更 |

| 自動車 | 運輸支局 軽自動車検査協会(軽自動車の場合) |

名義変更 |

遺産分割協議書の作成後に新たな遺産が判明した場合

遺産分割協議書の作成後に新たな遺産が判明した場合には、当該遺産についてのみ遺産分割協議を行うということが考えられます。

ただし、新たに判明した遺産の内容や当初の遺産分割協議の内容等によっては、当初の遺産分割協議の有効性が問題となることがあります。

遺産分割協議書に関するQ&A

他にも財産がある状態で不動産のみ記載された遺産分割協議書を作成しても有効になりますか?

一部の遺産のみを先に分割する内容の遺産分割協議も可能ですから、遺産のうち不動産のみを先に分割する内容の遺産分割協議書を作成してもその有効性に問題はありません。

相続人の中に海外在住者がいます。署名や実印、印鑑証明はどうしたら良いですか?

海外在住の方がいる場合にも、自筆で署名してもらう必要があります。国際郵便等を用いて書面のやり取りを行うことになります。

押印については、実印や印鑑証明に代えて、領事館で署名の認証を受けるという方法があります。

遺産分割協議書を無効にするにはどうしたら良いですか?

相続人全員が参加して、遺産分割協議を行い、共同相続人間で合意した内容の遺産分割協議書を作成した場合、原則としてその内容を変更することはできません。

もちろん、相続人全員の合意があれば、再度の遺産分割協議を行うことはできます。

しかし、相続人全員が再度の遺産分割協議を行うことに合意できない場合には、遺産分割協議無効確認の訴えを提起する等の手続を行う必要があるでしょう。

遺産分割協議書についてお困りの場合には、弁護士にご相談ください

遺産分割協議の内容によっては、遺産分割協議書を作成を弁護士等が行った方が望ましい場合があります。遺産分割協議書の作成についてお困りでしたら、弁護士に作成を依頼することをご検討ください。

-

- 保有資格

- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)