監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

前科がついてしまうと、周囲の人に自分の前科がばれ、生活に大きな影響が出てしまうのではないかと心配される方が多くいます。

そこで、今回は、前科がつくと生活にどのような影響が出るのか、また前科を回避するにはどうすれば良いかという点を中心に解説をします。

前科とは

前科とは、有罪の確定判決を受けた経歴のことをいいます。

有罪の確定判決には、懲役刑や禁固刑のみならず、罰金刑など身体の拘束を伴わない刑罰も含まれます。

他方で、軽微な交通違反により反則金を支払った場合や少年事件において審判が下された場合(少年院送致など)は、前科にはなりません。

ただし、重大な交通違反(無免許運転、飲酒運転など)の場合は、反則金を支払ったとしても刑事責任が免責されない場合もあり、前科がつくことがあります。

また、少年事件であっても、刑事処分が相当であると判断され、事件が家庭裁判所から検察官に送致された場合には、成人と同様に前科がつくことがあります。

前科と前歴の違い

前科と前歴は、混同されがちですが、大きく異なるものです。

前科は、有罪の確定判決を受けた経歴のことをいいますが、前歴は、逮捕された経歴のことをいうため、有罪判決の有無にかかわらず(不起訴処分であっても)記録されることになります。

他方で、前歴は、あくまでも捜査機関の記録として残るものでるため、再度何かしらの犯罪をした場合に、処分を判断する資料として使用されることはありますが、そうでなければ特に生活に影響を与えることはありません。

前歴とは?前科の記録は残るか

一定期間を経たとしても、前科そのもの(過去に有罪判決を受けた事実そのもの)が消えることはありません。

他方で、前科がついてから、罰金刑以上の刑を受けないまま一定期間を経ると犯罪者名簿からは削除されることになります。

犯罪者名簿とは

前科のある人は、各種資格が制限される場合があります。

そこで、前科の有無を把握するために市区町村で保管される帳簿を犯罪人名簿といいます。

また、犯罪人名簿は、選挙権・被選挙権の調査のために用いられることもあります。

犯罪人名簿から削除されるとき

刑の言い渡しの効力がなくなった場合には、犯罪人名簿から削除がされます。

執行猶予の場合には、猶予期間を経過した場合に、刑の言い渡しの効力がなくなります(刑法27条)。

懲役・禁固の場合には、原則として、刑の執行を終えてから10年を経過したときに、刑の言い渡しの効力がなくなります(刑法34条の2前段)。

罰金の場合には、原則として、刑の執行を終えてから5年経過したときに、刑の言い渡しの効力がなくなります(刑法34条の2後段)。

インターネット上に情報は残る可能性はある

インターネットが発達した現代社会においては、逮捕された記録や有罪判決が下された記録は、インターネット上で削除されないまま、何年も残ってしまうケースがあります。

このような情報については、裁判によって削除請求が認められる場合や、サイトの運営側に弁護士が交渉することにより削除されることもあるため、お悩みの方は、弁護士に相談されることをおすすめします。

前科がつくことによる生活への影響

就職に不利になることがある

就職の際に、積極的に前科を申告する必要はありません。

しかし、履歴書に「賞罰」の記載があるにもかかわらず、虚偽の記載をした場合や、面接で前科の有無を尋ねられたにもかかわらず、虚偽の申告をした場合には、経歴を詐称したものとして、後日不利益を被る可能性があります。

また、前科があると、原則として国家公務員や地方公務員になることはできません。

その他、弁護士、医師、弁理士、司法書士、税理士、保育士、警備員など、前科があることにより、一定期間就くことができない職業もあります。

前科は離婚の理由になるか

離婚は、原則として当事者の合意によりすることができます。

当事者の同意なく離婚を成立させるには、離婚の理由として法律上定められた要件を満たす必要があります(民法770条1項各号)。

そして、前科そのものが直ちに離婚の理由になるとは考えられていませんが、前科を伏せていたことなどが「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると判断される場合には、離婚が成立する可能性があります。

ローンは組めるか

ローンを組む場合は、金融機関が、個人信用情報機関に問い合わせを行うなどして、債務者の情報を総合的に判断することになります。

他方で、前科・前歴は、個人信用情報機関に記録されることはないため、前科・前歴があったとしてもローンを組むことは可能です。

生活保護や年金はもらえるか

生活保護や年金の受給要件に前科・前歴の有無は含まれていません。

したがって、前科・前歴があったとしても、生活保護や年金は受給することが可能です。

海外旅行はできるか

前科がある場合、「禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」(旅券法13条1項3号)にあたり、パスポートの発給が制限されることがあります。

また、パスポートの発給が認められても、前科・前歴があることで、渡航先の入国審査によっては入国できない場合もあります。

前科は回避できるのか

不起訴処分となれば前科はつかない

刑事事件について、検察官が裁判所に対し訴えを起こさないと決定することを不起訴処分といいます。

もっとも、起訴するか不起訴とするかは、法律上、検察官の裁量によるとされています(刑事訴訟法248条)。

また、検察統計によると、刑法犯(過失運転致傷、道路交通法違反を除く)の不起訴率は約60%であり、そのうち起訴猶予処分(不起訴処分の一種)は約70%となっています。

したがって、罪を犯したとしても、必ず起訴されるわけではありません。

他方で、起訴された場合の有罪率は、99.9%であり、一度起訴されると、ほぼ確実に有罪となり前科がついてしまいます。

不起訴処分には示談の成立が重要

不起訴処分となるかは、被害者と示談しているか否かが大きな考慮要素となります。

しかし、加害者が被害者と直接示談交渉を行うことは通常ありませんし、検察官が、加害者と被害者の間に入って示談交渉を行うこともありません。

他方で、弁護士が、加害者と被害者の間に入り、示談交渉を行い、示談を成立させることで、不起訴処分となることや、起訴されても刑が軽くなる可能性を高くすることができます。

前科がつくのを回避するには、弁護士へご相談ください

前科がつくと、一定の職業に就けなくなったり、日常生活に影響が出ることもあります。

刑事事件の被疑者となってしまった場合などには、ぜひ一度弁護士へご相談ください。

相続放棄の期限はどれくらい?

相続が発生した場合、放棄を希望される場合には必要な手続を経なければなりません。その手続の期限は相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」にする必要があります。この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。

この熟慮期間中に相続放棄の手続を経ない場合、遺産を相続したものとみなされ、相続放棄をすることができなくなります。

起算日はいつから?

熟慮期間のスタートは「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。これは一般的に、①被相続人が死亡したこと、に加え②自己が被相続人に該当すること、の双方を知った時点をいいます。

なお、後述するように、相続人に該当するか否かは、被相続人との関係性や被相続人の子の有無などによって変わります。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続放棄の期限は延長できることもある

相続人は、上記熟慮期間内に、その希望に応じて「単純承認」、「限定承認」又は「相続放棄」をする必要があります。しかし、これらの判断をするにあたっては慎重に検討する必要があり、熟慮期間では足りない場合もあります。また、被相続人の財産を調査したとしても、3か月以内にはその財産が全て判明するとは限らず、熟慮期間では判断しかねる場合もあります。

このような場合、家庭裁判所は、申立てにより、熟慮期間を伸長することができますが、延長される期間について法的な定めはありません。なお、実務上では個々の事情によりますが、概ね1ヵ月から3ヶ月程度延長されることが多いです。

期限を延長する方法

熟慮期間の延長は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所において申立てることができます。その申立ては、熟慮期間が経過しない間になされる必要があります。

期間伸長の申立てには、

(1)申立書

(2)被相続人の住民票除票又は戸籍附票

(3)(利害関係人からの申立ての場合、)利害関係を証する資料

(EX)親族の場合には戸籍謄本等

(4)延長を求める相続人の戸籍謄本

が必要です。場合によっては、審理のために追加書類の提出を裁判所から求められることもあります。

申立てにかかる費用は、①相続人の数×800円の収入印紙代、②各裁判所が定める連絡用の郵便切手代、となります。

なお、熟慮期間の伸長がされるのは、「申立てをした相続人」に限られ、「他の相続人」には影響しません。そのため、熟慮期間の延長を希望する他の相続人は各自で熟慮期間延長手続をする必要があります。

再延長はできる?

この熟慮期間の延長は、延長が認められた期間内であれば再延長の申立てをすることができます。

なお、一度延長した期間を、さらに延長することとなるため、「熟慮期間」を延長すべき事情の有無等を、最初の延長申立てと比較して厳格に判断されると考えられています。

そのことから、再伸長の申立てをする場合には、再伸長が必要である理由を十分に説明できるように準備しておきましょう。

熟慮期間の伸長が必ず認められるわけではありません

熟慮期間が延長されるか否かは、あくまでも家庭裁判所による判断によって決定されるため、必ず認められるというわけではありません。この延長の判断を得るためには、「熟慮期間を延長する相当な理由」が必要となります。

具体的には、被相続人との関係性、財産の内容、財産調査の必要性、その調査に3か月以上必要であること等を主張することが求められます。

なお、これらの事情は相続人ごとに考慮されるため、熟慮期間の延長は、各相続人について個別に判断されます。

そのため、仮に1人の相続人に期間の延長が認められたとしても、他の相続人の熟慮期間には影響しないことには注意が必要です。

弁護士なら、ポイントを押さえた申立てを行うことが可能です

このように熟慮期間の延長には様々な事情の主張、またそれを裏付ける証拠も必要となってきます。また、家庭裁判所に延長の判断をさせる説得力、法的知識も求められ、申立てを熟慮期間内にする必要があるという時間的制約もあります。

そのため、適切な資料を収集し、ポイントを押さえた申立を早期にすることをご希望される場合には、相続財産の調査等と併せて一度弁護士にご相談ください。

相続放棄の期限を過ぎてしまったらどうなる?

相続放棄の期限、すなわち「熟慮期間」を過ぎてしまうと、「単純承認」をしたものとみなされます。つまり、基本的にはこの時点で相続放棄はできなくなってしまうということです。そのため、被相続人が亡くなったことを知った際には、迅速に行動する必要があります。

もっとも、以下で説明するように、場合によってはこの時点においても【相続放棄】が受理される場合もあります。

理由によっては熟慮期間後の相続放棄が認められる場合も

相続放棄の期限が徒過した場合であっても、相続放棄が認められる場合があります。具体的には①被相続人の死亡を知っていたが、相続するような財産があるとは知らなかった場合、②被相続人とは疎遠で、特に資産も債務もないと信じていたところ、債権者から後に連絡がきた場合等です。これらのような場合には、相続放棄をするか否かを判断する機会が無かったといえ、熟慮期間の起算日をずらすことができます。

そのため、このような場合には熟慮期間が徒過しているとは言えず、この時点においてもなお相続放棄が認められることになります。

こんな場合は相続放棄が認められません

単に相続に関する法律知識がなく、相続放棄の仕組みや期限について知らなかった場合については、基本的に熟慮期間の期限を徒過した場合の相続放棄は認められません。

なぜなら、「知らなかった」というのは、その人にしか分からないことであり、説明のしようがないからです。そのため、相続が発生した場合には、なるべく早い時期に今後どうするべきか弁護士に相談することをお勧めします。

相続した後に多額の借金が発覚したら

熟慮期間が経過した場合には、相続放棄はできないのが原則です。つまり、仮に相続した後に多額の借金が判明した場合であっても、基本的に相続放棄をすることはできません。

もっとも、「多額の借金が判明した時点」を、熟慮期間の起算日とすることができる場合もあります。

これが認められるかは、適切な相続財産調査を経てもなお、当該借金が判明しなかった等の個々の事情によります。

よって、相続後においても、相続放棄が認められることもあるため、検討してみてもよいでしょう。

熟慮期間後の相続放棄が認められた事例

ここで、弊所で取り扱った事例の中で、熟慮期間後の相続放棄が認められた事例をご紹介いたします。

ご相談者(以下、「Aさん」といいます。)は、被相続人が亡くなった事実を、死亡時点から半年後に知りました。

その後、Aさんは裁判所に相続放棄の申し立てを試みましたが、熟慮期間を経過していたため、相続放棄をすることができませんでした。Aさんは、その約1年後に被相続人に多額の負債があることを知るに至りました。

このような事案に対し、弊所は、Aさんから事情を詳細に聴取し、事件を綿密に分析しました。その後、裁判所に対して、相続放棄を受理すべき事情があることの書面を作成したうえで、再度、裁判所に相続放棄の受理申立を行いました。

その結果、相続放棄の申述は受理され、Aさんは無事に相続放棄をすることができました。

相続放棄の期限に関するQ&A

相続放棄の期限内に全ての手続きを完了しないといけないのでしょうか?

相続放棄は、熟慮期間内に家庭裁判所に対し申述し、受理される必要があります。その受理さえされれば、その後の手続きや家庭裁判所の判断が未了で、熟慮期間を経過していても問題ありません。

つまり、起算日から遅くとも3箇月以内に相続放棄の申述をすれば足りるため、被相続人が亡くなった場合には、相続放棄をするか否かについて重点的に検討し、希望する場合には申述しておきましょう。

相続順位が第2位、第3位の場合でも、相続放棄の期限は亡くなってから3ヶ月なのでしょうか?

「相続順位」とは、その名のとおり相続できる順番を意味します。法律上では、配偶者は常に法定相続人になり、その次に①子、②親、③兄弟姉妹の順番となります。この順位のうち、第1位の相続人が相続するかどうかを決定しなければ、第2位の相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ることができません。そのため、第2位以下の方は、自身の前の順位の人が相続放棄等をしたことを知った日が熟慮期間の基準日となるのが原則であり、被相続人が亡くなったことを知った日をもって熟慮期間の基準日となるとは限りません。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続放棄の期限に関する疑問・お悩みは弁護士にご相談ください

以上のように、相続放棄は、被相続人が亡くなってから3箇月以内に早急に対応する必要がある上に、判断の慎重性も要求されます。

被相続人と疎遠だった場合には、どのような資産と債務があるかの調査や確認事情の把握も困難なことがあるかもしれません。

このように、相続放棄は心理的にも身体的にも負担が大きいため、少しでも疑問やお悩みのことがございましたら弁護士にご相談ください。

弁護士法人ALG埼玉法律事務所の弁護士は、これまで数多くの相続問題、相続放棄手続に関わってきた実績とノウハウ等がございます。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

婚姻費用とは、婚姻している夫婦が収入や社会的地位に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用、すなわち婚姻している夫婦の生活費のことをいいます。

夫婦が別居している場合、生活費を他方から受け取って生活していた夫又は妻は、生活費をもらえないと経済的に困窮してしまいます。このような場合に、婚姻費用の問題が顕在化します。

婚姻費用は夫婦が協議で定めるものですが、協議で決まらない場合には、家庭裁判所が決めることになります。実務上、収入の多い方が、収入の少ない方に対し、「婚姻費用算定表」を用いて決めた金額を婚姻費用として支払うことが多いです。

このページでは、「婚姻費用算定表」を用いて婚姻費用の相場を知る方法を、解説していきます。

婚姻費用算定表とは

従来、婚姻費用の算定は様々な方法を用いて行われていました、しかし、個々の夫婦の事情に応じて、婚姻費用を定めていては、その金額の予測が困難であり、審理が長期化しています。また、判断する裁判官によって金額が区々であり、安定性を欠いていました。

そこで、家庭裁判所の裁判官らが婚姻費用の算定方式と算定表を提案し、この算定表が改定され、作成されたのが現在実務で用いられている「改定標準算定方式・算定表」(婚姻費用算定表)です。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

婚姻費用算定表の使い方

婚姻費用は、夫婦双方の年収、夫婦間の子の数、子の年齢を婚姻費用算定表にあてはめて計算します。以下で、詳しく見ていきましょう。

お互いの年収を調べておく

まず、夫婦双方の年収を調べる必要があります。 収入が高い夫婦と収入が低い夫婦とでは生活水準が異なります。そのため、夫婦の収入に見合った婚姻費用を定める必要があります。 給与所得者と自営業者で年収の調べ方は異なります。

給与所得者の年収の調べ方

給与所得者の場合、年収は源泉徴収票の「支払金額」または課税証明書の「給与の収入金額」を基準にします。

給与明細書を参考に婚姻費用を算定することもできますが、歩合給や残業代から月々の変動が大きく、賞与等が含まれていないため、実際の年収とは隔たりがあり、収入を調べるときは注意が必要です。

自営業者の年収の調べ方

自営業者の場合、年収は確定申告書の「課税される所得金額」を基準にします。ただし、「課税される所得金額」には、現実には支出していないが税法上控除されている部分があるため、これを加算する必要があります。

具体的には、「雑損控除」「寡婦・寡夫控除」「勤労学生、障害者控除」「配偶者控除」「扶養控除」「基礎控除」「青色申告特別控除」は、税法上の控除であり、現実の支出はありません。そのため、「課税される所得金額」に加算する必要があります。

裁判所のHPから最新版の婚姻費用算定表をダウンロードする

婚姻費用の算定は、夫婦間の子の数と子の年齢により使用する婚姻費用算定表が異なります。

婚姻費用算定表においては、子の数が1人、2人、3人の場合を分けています。それに加えて、子の年齢が0~14歳、15歳以上とでも区別しています。

裁判所のHPに掲載されている算定表は、表1~表9までが養育費に関する算定表であり、表10~表19までが婚姻費用算定表になっています。

例えば、16歳、10歳、5歳の3人の子がいる夫婦では、第1子が15歳以上で、第2子及び第3子が0~14歳のため、「(表17)婚姻費用・子3人表」を用いて婚姻費用を算定することになります。

支払う側と受け取る側の年収が交わる箇所を探す

夫婦のうち、年収の多い方が婚姻費用を支払う義務のある「義務者」です。他方、年収の低い方が婚姻費用をもらう権利のある「権利者」となります。

婚姻費用算定表の縦軸には義務者の年収、翌軸には権利者の年収が記載されています。自らが給与所得者か自営業者かにより、参照すべき年収の縦軸・横軸が異なりますので、その点はご注意ください。義務者と権利者の年収に近い数字を探し、義務者と権利者の年収が交わる箇所が婚姻費用の月額の相場となります。

婚姻費用算定表が自分のケースに当てはまらない場合

婚姻費用算定表は子が3人までのケースしか想定していないため、子が4人以上いる家庭の場合には用いることができません。また、子が権利者と生活を共にしているケースを想定しているため、義務者と生活をしている場合や複数の子が権利者と義務者とに分かれて生活をしている場合には婚姻費用算定表を用いることはできません。

このように、夫婦の生活形態等によっては、婚姻費用算定表を用いて婚姻費用を計算することができない場合もあります。その場合には、婚姻費用算定表のもとになっている計算式を用いれば婚姻費用を計算することができます。

しかし、この計算式は複雑なため、弁護士に相談して婚姻費用の算定をしてもらうことをお勧めします。

婚姻費用算定表に関するQ&A

婚姻費用を算定表より多くもらうにはどうしたらいいですか?

夫婦間の協議で婚姻費用を決める場合には婚姻費用算定表を用いないで婚姻費用を算定することもできます。その場合には、必要な額について協議がまとまれば婚姻費用を算定表よりも多くもらうことが可能です。また、夫婦・子の生活状況によっては、特別な支出がある場合があり、その特別な事情を主張して、調停等でも婚姻費用の増額が認められることがあります。子が私立学校に通っている場合などが想定されます。

年収350万~450万は婚姻費用相場が6万~8万となっているのですが、年収450万円に近ければ8万円という考え方で良いのでしょうか?

婚姻費用算定表は、あくまで夫婦双方の年収と子の数や年齢から婚姻費用の相場を算定するために用いるものです。たしかに、婚姻費用算定表上、婚姻費用の金額が8万円に近い金額であれば、8万円と認められる可能性もあります。しかし、夫婦・子の生活状況などによっては、8万円が妥当でないとされ、8万円から低い金額を算定されたり、逆に8万円よりも高い金額に算定されることもあります。あくまで相場とお考え下さい。

婚姻費用算定表の金額に、子供の学費は含まれていますか?

子どもの学費は含まれています。しかし、婚姻費用算定表で想定しているのは公立学校の学費であり、私立学校の学費や塾等の費用は考慮されていません。相手方が費用の支出に納得しているのであれば、その額を上乗せすることも可能です。また、夫婦双方の学歴や収入等に照らして、私立学校や塾の費用等が相当であると判断されれば、その額を加算することも認められます。

専業主婦は収入0のところを見ればいいでしょうか?年収100万円として考えることもあると聞いたのですが…

婚姻費用算定表では、収入が実際に0であれば収入を0として計算できます。しかし、育児等に専念しなければならない場合や持病等により働くことができない場合を除き、パート程度の収入(約100万円)があるとして婚姻費用を算定することもあります。

年金生活者です。年金を収入と見なして婚姻費用算定表を使えばよいでしょうか?

年金も収入にあたりますので、年金を収入として婚姻費用を算定します。ただし、年金の場合には職業費がかかりません。職業費とはスーツ代や交通費などの仕事をしていれば通常かかるであろう費用のことです。婚姻費用算定表では、この職業費を控除して計算しています。年金生活者はこの職業費がかかりませんので、職業費を加算して婚姻費用を計算することになります。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

弁護士がそれぞれの事情を考慮して婚姻費用を算定します

婚姻費用算定表を用いれば婚姻費用の相場を知ることができます。しかし、夫婦・子の生活状況等によっては、婚姻費用算定表を用いて婚姻費用を算定するだけでは不公平・不都合も生じ得ます。また、当事者同士の話し合いでは必ずしも適切な婚姻費用が算定されていない場合も散見されます。

婚姻費用を払いすぎている、もらっている婚姻費用が少なすぎるなど、婚姻費用について相談したいことがございましたら、ぜひ弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所にご相談ください。

交通事故によって、負傷した場合には、その治療をするために仕事を休まざるを得ないことになります。その結果、仕事を休んだ期間に支払われるはずだったボーナスがカットされることがあります。

このような場合にどのように対応すればよいのか、以下ご説明します。

交通事故の影響でボーナスがカットされたら慰謝料請求は可能?

慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償請求のことです。そのためボーナスが減額された場合には、子の損害が、慰謝料請求ではなく、休業損害として、支払いを請求していくことになります。

ボーナスの減額を立証する方法

ボーナスの減額を交通事故の加害者である相手方に損害賠償請求するためには、そのボーナスの減額が交通事故によって起こったものであることを立証する必要があります。その立証に用いられるのが、「賞与減額証明書」です。賞与減額証明書の書式は、加害者側の保険会社から入手することができ、勤務先に記入してもらうことになります。

賞与減額証明書の記載内容

賞与減額証明書の記載内容は以下のようなものがあげられます。

- 賞与支給年月日

- 賞与支給対象期間

- 欠勤期間

- 正常に勤務していた場合の支給金額及び支給計算式

- 欠勤により減額した額及び減額計算式

- 差引支給額

- 賞与減額の根拠

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

ボーナスの減額分を請求する際の注意点

交通事故によって負傷し、ボーナスが減額されたとしても、その減額分が必ず休業損害として認められるというわけではありません。

これは、勤務先に賞与減額証明書を記入してもらえない場合やボーナスの算定方法が勤務先の会社で決まっていなかった場合に、交通事故とボーナスの減額の間の因果関係を立証することが難しくなるからです。

勤務先に賞与減額証明書を記入してもらうときには、勤務先と打合せをして、協力が得られるようにしておくことが必要になります。

交通事故慰謝料の他にボーナスの休業損害が認められた裁判例

ボーナスの減額について、休業損害が認められた事例を紹介します。

①那覇地方裁判所令和3年3月17日判決

原動機付自転車を運転していた原告と、普通乗用車を運転していた被告が衝突し、原告が、左橈骨遠位端骨折等の傷害を負い、計97日間の欠勤をしたという事案において、裁判例は、賞与減額分15万1161円について、本件事故と相当因果関係がある賞与減額と認めました。

②金澤地方裁判所令和2年11月19日

歩行者である原告と、普通乗用車を運転していた被告が衝突し、原告が左肩上腕挫傷等の傷害を負い、計73日の欠勤をしたという事案において、裁判例は、賞与減額32万6134円について、本件事故と相当因果関係がある賞与減額と認めました。

交通事故でボーナスが減額された場合は弁護士にご相談ください

交通事故によるボーナス減額は、相当程度高額になることが少なくありません。そうすると生活に対する影響が出てくる場合も多々あります。ボーナスの減額を損害賠償請求していく必要性は高い一方で、これまで述べてきたとおり、休業損害としてボーナスの減額部分を損害賠償請求するためには、交通事故とボーナスの減額の間の因果関係を立証する必要があり、これを自力で行うことは困難です。その立証のためにどのような資料が必要で、それを取得するためにはどのような手段をとればよいのかということを適切に判断していく必要があるからです。

以上の理由から、交通事故によってボーナスが減額されてしまった場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

人が亡くなると相続が開始されます。亡くなった人が財産を有していた場合、その財産(遺産)を相続人の間で分けることになります。この遺産を相続人間で分ける手続を遺産分割といいます。遺産分割をするにあたり、その遺産の種類などによっては、分けるのに困る場合もあるのではないでしょうか?

以下、遺産分割の方法について解説したいと思います。

遺産分割の方法は複数ある

遺産が現金や預貯金のみであれば、相続人間で遺産を分けるのに苦労しません。1円単位で分けることができます。

他方、遺産が不動産や貴金属である場合、その金銭的価値は見ただけでは分かりません。また、その金銭的価値を正確に評価できたとしても、物理的に分けることが困難な場合も多いでしょう。

遺産分割には、法律上、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割という方法があり、具体的な事案によってこれらを使い分け、妥当な解決を目指すことになります。

分割方法1:現物分割とは

現物分割とは、遺産をその姿、形を変更せずに、そのままの状態で、相続人間で分ける方法をいいます。例えば、夫が亡くなった場合に、夫の遺産を妻には自宅、長男には銀行口座のお金、次男には骨董品の壺、長女にはダイヤモンドのついた指輪というように、遺産をそのままの形で分配します。

現物分割のメリット

上記の例のように、分割の内容はわかりやすく、単純で、手間をかけることなく行うことができます。最も簡易な分割方法といえます。また、相続人間で遺産に思い入れのあるものであっても、心理的に受け入れやすいともいえます。

現物分割のデメリット

遺産の状態を変更することなく分けるため、相続人間で平等に遺産を分けるのが困難な場合もあります。上記の例で、銀行口座のお金が1500万円、骨董品の壺が400万円、ダイヤモンドのついた指輪が100万円だったとしましょう。この場合、兄弟姉妹の間で取得した財産の金銭的価値に大きな差があるため、相続人間で大きな不公平が生じてしまいます。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

分割方法2:換価分割とは

換価分割とは、遺産をすべて売って現金に換え、その売却代金を相続人間で分ける方法をいいます。売却代金であれば、現金であるため、1円単位で分けることが可能となります。

換価分割のメリット

いったん現金に換えてしまえば、それを相続人間で分けるのは容易です。そのため、相続人間で不公平が生じず、相続人の納得を得やすい方法といえます。

換価分割のデメリット

遺産を売却するためには、遺産を売却する相手が必要となります。その上、遺産の価値を適正に評価する必要もあるため、一定の時間がかかります。

また、遺産をそのままの形で手元に残すことができないため、相続人が居住していた不動産が遺産であるような場合、当該相続人は新しい住居を探さなければなりません。

分割方法3:代償分割とは

代償分割とは、ある相続人が遺産を取得する代わりに、他の相続人に金銭を支払う方法をいいます。遺産を取得した相続人が支払う金銭を代償金といいます。

例えば、遺産が不動産のみで、相続人AとBの2人である場合、Aが不動産を取得する代わりに、AはBに代償金を支払うことになります。

代償分割のメリット

代償金の支払いという金銭的な解決をするため、公平な解決を期待できます。

また、遺産をそのままの形で残すことができるため、相続人が居住していた家が遺産であったとしても、新しい住居を探す必要もありません。

代償分割のデメリット

遺産が高額な場合には、当該遺産を取得した相続人は、多額の代償金を支払う必要が生じます。遺産を取得した相続人は大きな負担を強いられることになります。

また、遺産の金銭的な価値に相続人間で争いがある場合には、代償分割をすることは困難になります。遺産の金銭的な価値は代償金の支払いの基礎となるからです。

分割方法4:共有分割とは

共有分割とは、遺産を相続人の共有状態のまま相続する方法をいいます。

少しわかりにくいですが、遺産が自宅不動産のみである場合、当該不動産を特定の相続人のものと限定することなく、相続人全員が共同で所有することになります。

共有分割のメリット

共有分割は、遺産をそのままの状態で残すため、相続人の心理的なハードルが低く、納得を得られる可能性が高いといえます。また、特定の相続人が取得するわけではないため、不公平が生じにくいともいえます。

共有分割のデメリット

相続人がいざ当該遺産を処分したいと思ったとしても、相続人の全員の同意が必要となるため、その決定をするのに時間や労力が必要となる場合もあるといえます。

また、相続人が亡くなり、その者について相続が生じた場合、相続人の相続人も当該遺産を共有することになるため、権利関係がさらに複雑になります。

遺言書に遺産分割方法が書かれている場合は従わなければならない?

遺言書に遺産分割方法が書かれている場合は、基本的にそれに従うことになります。

もっとも、相続人間で合意ができていれば、遺言書と異なる内容で遺産を分割することもできます。

一定の相続人(配偶者や子など)は、法律上一定割合の相続分を保障されています(遺留分といいます)。しかし、遺言書においては、遺留分を考慮する必要はなく、遺留分を残さない遺言書も有効と扱われます。その際には、遺言書に従って遺産分割を行ってから、遺留分を侵害された相続人が別途請求することができます。

遺言書がない場合の遺産分割方法

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割方法を話し合うことになります。話し合いで解決すれば遺産分割協議書という書類を作成し、その内容に従って遺産を分割することになります。話し合いで決着がつかない場合には、家庭裁判所における調停などを利用することで遺産の分割方法を決めることになります。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

遺産分割の方法でお困りのことがあったら、弁護士にご相談ください

遺産分割の方法には様々な方法があり、各方法にそのメリットやデメリットも複数あるため、具体的な事案に応じて使い分ける必要があります。相続人間の話し合いで遺産の分割が進まない場合、その方法やメリット、デメリットについて誤解や思い込みがあるかもしれません。専門家である弁護士から説得を受けることで、他の相続人も納得して、望む形での分割を実現できることもあります。

遺産分割でお困りの際には、弁護士法人ALG&Associates埼玉法律事務所にぜひご相談ください。

遺産相続においては、各相続人が協議して相続する財産の価額を決めていきますが、その前提として、相続財産に何が含まれるのかということが争いになることがあります。

相続財産に何が含まれるのかによって、相続する財産の価額には大きな違いがでてくるので、これは重要な問題です。

そのような問題を解決するために、「遺産確認の訴え」を提起して、紛争を解決するという手段が考えらます。

遺産確認の訴えとは(遺産確認訴訟)

「遺産確認の訴え」とはある財産が、被相続人の遺産に属すること、言い換えれば、ある財産が共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えです。

「遺産確認の訴え」は遺産確認訴訟とも呼ばれています。

この裁判で遺産の範囲についての判断がされ、それが確定すると、遺産の範囲を巡る紛争の蒸し返しを防ぐことができます。

遺産確認の訴えで認められた財産は誰のもの?

遺産確認の訴えは前述のとおり、遺産の範囲を定めることを目的とする訴訟であって、遺産の範囲に属することが確認された財産が、誰のものであるかを決めるものではありません。

その財産を誰が相続するかは、相続人が協議して決めていくことになります。

どんな時に遺産確認の訴えを利用すると良い?

遺産の範囲に争いがある場合・相続財産に含まれるかどうか曖昧な場合

「遺産確認の訴え」は、共同相続人の間で、相続財産の範囲やある財産が相続財産に含まれるかどうかに争いがある場合に利用します。

具体的には

①被相続人の死亡と近い時期に名義変更が行われた不動産があるとき

②被相続人が子供名義で積み立てていた預貯金があるとき

等のような場合に利用することがあります。

相続財産がどれくらいあるか不明な場合

また、相続財産がどの程度あるか不明な場合にも「遺産確認の訴え」は利用されます。

具体的には

①被相続人の従前の生活状況等から、現在判明している相続財産が相続財産のすべてであるとは考えられず、相続財産はもっと多くあるはずと思われるとき

②他の共同相続人が相続財産を隠匿している疑いがあるとき

等のような場合に利用して、相続財産の全体を明らかにし、確定させることがあります。

遺産確認の訴えを起こす方法

「遺産確認の訴え」を提起する場合には、訴状、戸籍謄本、確認対象の財産が不動産である場合には不動産登記簿等の書類を裁判所に提出する必要があります。提出する裁判所は被相続人の最後の住所地や被告の住所地の管轄地方裁判所です。家庭裁判所ではないことに注意する必要があります。

遺産確認の訴えはある財産が遺産に帰属することを確定し、その蒸し返しを許さず、共同相続人間の紛争解決に資するという機能をもっていることから、共同相続人全員を当事者とする必要があります。

遺産確認の訴えにかかる費用

「遺産確認の訴え」を提起するためには、訴訟費用という裁判所に支払う手数料が必要になります。訴訟費用には訴状に収入印紙を貼付して支払われる手数料のほか、書類を送るための郵便料等があります。訴状に貼付する収入印紙の額は、確認対象となる財産の価額によって決まります。書類を送るための郵便料は裁判所によって異なります。

遺産分割訴訟でも財産は確定できる

「遺産確認の訴え」を提起するよりも、他の方法によるほうが、紛争解決に資する場合があります。

例えば、自らが単独で所有する財産が、相続財産であるか否か争われている場合には、その財産についての所有権確認訴訟を提起するべきです。この訴訟を提起して認容判決がされれば、その財産が相続財産ではなく、自らが単独で所有するものであることが確定します。

遺産確認の訴えに関する判例

共同相続人甲、乙、丙のうち甲と乙の間においてある土地につき甲の土地所有権確認請求を棄却する判決が確定した場合に、敗訴原告である甲が当該土地につき遺産確認の訴えを提起することができるかが問題になりました。

遺産確認の訴えは、特定の財産が被相続人の財産に属することを共同相続人の間で確定するための訴えです。甲の土地所有権確認請求を棄却する判決は、甲乙間において当該土地につき甲の所有権の不存在を確定するにとどまり、甲が相続人の地位を有することや当該土地が遺産に属することを否定するものではないので、甲は甲が当該土地につき遺産確認の訴えを提起することができることになります。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

遺産確認でお困りなら弁護士にご相談ください

遺産の内容や範囲について、相続人間で争いがある場合には、「遺産確認の訴え」を提起することが紛争解決に資する場合があります。その場合には、証拠から主張を組み立たり、煩雑な手続きを踏むことが必要ですが、専門家である弁護士でないと対応することは難しいです。

遺産の内容や範囲について争いになっている場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

交通事故に遭って怪我を負い、治療を続けたとしても、手のしびれが残ってしまう場合があります。もし、手のしびれが残った場合には、後遺障害等級が認められる可能性がありますので、以下では、手のしびれが残ってしまった場合に、なるべく高額な賠償金が支払われるために、是非知っておいて欲しいことを、解説いたします。

交通事故後に手のしびれが起こる原因

手がしびれる原因には、色々なことが考えられます。脊髄損傷や脳損傷など重大なものから軽微なものまで、様々な原因が考えられるところです。手が少ししびれているだけだからといって、放置することはお勧めしませんし、病院で早期に検査を受けてください。重大な病気が背後に隠されている場合もありますし、事故からしばらく時間が経過してから病院へ行く場合には、事故との因果関係が否定されてしまうからです。

むちうち

交通事故の強い衝撃で、頭が揺さぶられることで首(頸椎)に負担がかかり痛みや不調がでるのが、むちうちです。むちうちの症状には、首の痛みやしびれを感じたり、関連する神経を痛めた場合には、手にもしびれが出たりすることがあります。

胸郭出口症候群

脳から伸びる神経は、頸椎から肋骨と鎖骨の間を抜け、脇の下を通って腕にいきます。首から脇の下に抜ける際に神経が圧迫され、症状が出るのが胸郭出口症候群で、手がしびれたり、腕に力が入りにくくなったりします。

椎間板ヘルニア

椎間板は、人の背骨にあり、骨と骨の間でクッションの役割をしていますが、この椎間板に負担がかかり、正しい位置からずれ、外に飛び出して神経にぶつかった状態が椎間板ヘルニアです。神経を圧迫することにより、手足のしびれを発現します。

脊髄損傷

脊髄は、脳と接続しており、脳幹を通じて伝達された情報や指令を体の各部に伝える役割を担っています。また、手足などの末端の感覚を脳に伝える役割もあります。脊髄損傷は、脊髄と呼ばれる器官を損傷することで、重要な機能が果たせなくなる麻痺という状態に陥り、手のしびれが現れます。

手のしびれがある場合の後遺障害等級と慰謝料

手のしびれが残った場合に認められる可能性がある後遺障害等級は、神経障害としての12級13号または14級9号です。

12級13号は、神経障害のうち、局部に頑固な神経症状を残す場合に認定されるもので、他覚的に(レントゲン、CT、MRI等の画像所見や神経学的検査結果の所見から)障害の存在が証明できることが必要です。14級9号は、12級13号と違って、局部に神経症状を残すもので足り、他覚的な証明は不要です。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 12級13号 | 94万円 | 290万円 |

| 14級9号 | 32万円 | 110万円 |

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

手のしびれで後遺障害が認められた裁判例

居眠り運転の車に追突された方が14級9号の認定を受けました。この方は、事故直後に整形外科を受診し、医師から頚椎捻挫との診断を受け、痛み止めや湿布の処方を受けていました。その後も、継続的に頚部の痛みや、手のしびれを訴え、頚椎カラー固定や痛み止めを施されていました。ただ、画像上の異常だけが見られませんでしたが、診療録、治療状況や医師の意見(事故後から見られる手のしびれが残存していることについて局所に症状を残す頚椎捻挫と診断することが妥当であるとの意見)を踏まえ、手のしびれが医学的に説明が可能であり、「局部に神経症状を残したもの」と認められ、後遺障害等級14級9号に該当するというべきであると判断されました。

交通事故後の手のしびれは弁護士にご相談ください

弁護士法人ALGでは医学博士の学位をもつ医療問題に特化した弁護士や、豊富な知識と経験を有した交通事故に特化した弁護士が在籍しており、高度な専門的知識を活かした対応が可能です。交通事故後に現れた手のしびれでお困りの際には、是非、弁護士に一度、ご相談ください。

突然交通事故に遭ってしまった場合、怪我の治療等により、仕事を休まざるを得なくなることも珍しくありません。この場合、仕事を休んでいるわけですから、当然収入は減ってしまいます。その減少した収入分を交通事故の加害者に対して請求するものを「休業損害」といいます。

中にはこの間の収入が減少することを回避するために、有給休暇を取得することで仕事を休まれる方もいらっしゃいます。この場合、実際には会社から給料が支払われているわけですから、収入が減ったわけではありません。それでも「休業損害」は支払われるのか、という問題があります。

有給休暇を使っても休業損害は支払われる

結論としては、「有給休暇を使った場合であっても、休業損害は支払われます」。

そもそも、交通事故に遭わなければその日に有給休暇を取得する必要はなかったはずです。交通事故によって、本来自由であるはずの有給休暇を怪我の治療のために取得せざるを得なくなったわけですから、「損害」ということができるのです。

半日だけ有給休暇を使った場合も休業損害は請求可能

本来、有給休暇は1日単位であっても、午前休、午後休として半日単位であっても取得することができます。

そのため、怪我の治療等の事情により半日だけ有給休暇を取得した場合であっても、休業損害として請求することができます。

もちろん、半日だけ有給休暇を取得した場合には、休業損害も通常の有給休暇取得に比べて半分となります。つまり、後述する「1日当たりの金額」がその日の分だけ半額になるということです。

休業損害が認められないケース

しかし、場合によっては有給休暇分の休業損害が認められないこともあります。なぜなら、「その有給休暇が怪我の治療のために取得された場合」に休業損害は認められるからです。

具体的には、夏季休暇や冬期休暇、忌引休暇等です。これらは交通事故によって負った怪我の治療のために取得された休暇ではなく、使用時期等も限定されているからです。

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

有給休暇を使った場合に支払われる休業損害はいくら?

基本的に「休業損害=1日当たりの金額×休業日数」として計算されますが、この「1日当たりの金額」については様々な基準が存在します。

以下では例として、【事故前3ヶ月の給与90万円、休業日数25日(うち有給休暇10日)、1ヶ月あたりの稼働日数22日】という事例を想定して説明いたします。

自賠責基準では、「1日当たりの金額」を「6,100円」として設定します。

つまり、【6,100円×25日=15万2500円】が休業損害となるわけです。

実収入が「6,000円」より低い方にとっては有利となります。他方、これより高い方は資料などで証明できれば1日当たり「1万9000円」を上限として実収入額で計算してもらえることもあります。

弁護士基準では「1日当たりの金額」を「1日当たりの基礎収入」として設定します。これは「事故前3ヶ月の給与÷稼働日数(実際に働いた日数)」で計算します。

つまり、【90万円÷(22日×3か月)=1万3636円】が「1日当たりの基礎収入」となり、【1万3636円×25日=34万900円】が休業損害となります。

なお、任意保険基準については各保険会社の独自の基準であり、非公表となっているためここでの説明は省略いたします。

休業損害の請求方法

休業損害の具体的な請求方法としては、まず勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらう必要があります。その後、同証明書に「前年度の源泉徴収票」を添付し、相手方の保険会社に提出します。

この「休業損害証明書」とは、勤務日数・欠勤・遅刻・早退などを証明する書類のことです。そこには作成日付、勤務先の代表者の氏名、勤務先の印証等を漏れなく記載してもらいましょう。各保険会社からフォーマットを取り寄せることができるため、参考にするものよいでしょう。

有給休暇の取得と欠勤どちらが得か

金銭的な面だけから考えると、「有給休暇を取得する方が得」であるといえます。なぜなら、有給休暇を取得したうえで治療を受ければ、給料と休業損害をどちらも受け取ることができるからです。

もっとも、その分有給休暇を取得しているわけですから、「他の理由から有給休暇を残して欠勤したい」と考える人もいれば、「皆勤手当をもらうため、有給休暇を使いたい」と考える人もいるため、何をもってして得かは人それぞれといえるでしょう。

そのため、有給休暇を取得するかは、しっかりと状況に応じて検討する必要があります。

有給休暇の取得するタイミングに注意

本来休業損害は、「交通事故によって負った怪我の治療のために減収した金銭を補償するもの」です。つまり、交通事故と関連性のある減収に対してのみ支払われます。

そのため、例えば①治療が断続的(おおよそ1か月以上)である等の不定期な有給休暇の取得による通院、②交通事故発生から相当期間(おおよそ1週間以上)経過した後に有給休暇を取得して通院する場合等は、交通事故と有給休暇取得との関連性が否定されるおそれがあります。

仮に関連性が否定されると、休業損害が支払われない可能性があります。そのため、通院のタイミングや頻度が重要であるといえます。

休業損害と有給休暇に関する判例

ここで、有給休暇と休業損害の関係について判断した最新の判例をご紹介いたします。

有給休暇を休業損害として全額支給された判例

東京地方裁判所 令和4年3月18日判決

この事件は加害者(被告)が運転する車が車線変更した際に、被害者(原告)が運転するオートバイに衝突し転倒させたという事案です。

被害者(原告)は、事故後、怪我の治療のために年次有給休暇を5日取得したと主張しました。そのうえで裁判所は、原告の1日当たりの支給額を1万9753円と認定し、1万9753円×5日=9万8765円に、実際減給された22万5924円を加えた額を休業損害としました。

このように、怪我の治療のために取得した

有給休暇の日数に日額を乗じた額に、実際に減給された額を加算したものが休業損害となります。有給休暇を休業損害として認めなかった判例

大阪地方裁判所 令和4年6月24日判決

この事件は加害者(被告)が運転する車両が前方不注視によって、路側帯内を歩行している被害者(原告)に衝突したという事案です。

被害者(原告)は、事故後、怪我の治療のために年次有給休暇を17日、半日有給休暇を3回、時間有給休暇を7回、合計19.375日を取得したと主張しました。

しかし、①取得した有給休暇の中には通院していない日が含まれていること、②その日が連休の谷間であったこと等から、その日の分の有給休暇については休業損害を認めませんでした。

このように、裁判所において当該有給休暇の取得が怪我の治療のために取得されたものではないと認定された場合には、その分の休業損害は認められません。

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

有給休暇を取得した時の休業損害は弁護士にご相談ください

最後までお読みいただきありがとうございました。

このように、突然事故に遭い、怪我の治療のために仕事を休まざるを得なくなった場合であっても、その分は休業損害として補償されます。また、その間に有給休暇を取得した場合には、その有給分も支払われます。

しかし、裁判所において怪我の治療のために有給休暇を取得したと認定されなければ、休業損害は支払われません。また、相手方の保険会社に、皆様にとって不利な示談を提示されることも珍しくありません。

我々、弁護士法人ALG&Associates埼玉法律事務所は数多くの交通事故案件を取り扱い、確かな実績があります。また、交通事故に精通した弁護士が揃っており、保険会社との交渉や各種申請等迅速に対応することができます。交通事故の事案はスピード勝負です。

交通事故に遭われた際には、お一人で抱えこまず、お気軽にお問い合わせください。

人が亡くなると相続が発生します。相続財産を1人で相続するときを単独相続、相続財産を2人以上で相続するときを共同相続といいます。

共同相続となった場合には、相続財産が相続人全員の共有状態となるため、例えば相続財産に不動産があるようなときには、単独で売却をすることができないなどトラブルが生じることがあります。

そこで、今回は、共同相続について解説します。

共同相続とは

共同相続とは、上記のとおり、相続財産を2人以上で相続することをいいます。

共同相続となると、相続財産が相続人全員の共有状態となるため、遺産分割手続きを終えない限り、相続財産を単独で所有することができません。

共有財産とは

共有状態となる相続財産を共有財産といいます。

共有財産として代表的なものは、不動産、株式、預貯金などが挙げられます。

共同相続人と法定相続人の違い

共同相続人とは、2人以上の相続人がいる場合で、遺産分割を終えていない相続財産を共有する相続人のことをいいます。他方で、法定相続人とは、文字どおり、法律上相続人と定められた人のことをいいます。

両者の違いは、端的に言うと、相続人が2人以上いるか否かという点になります。

共同相続人ができること

単独でできる行為

共同相続人であっても単独でできる行為があります。

①不動産の持分に応じた全部の使用

例えば、親が不動産を所有し、2人の子ども達がその不動産を相続したとします。

この場合、遺言書等で当該不動産を誰が相続するか定められていない限り、各自2分の1ずつの持分割合で共有することになります。

そうすると、相続人の1人は、当該不動産の半分しか使えないとも思えますが、法律上、当該不動産の全部を使用することができます。具体的には、2階建ての不動産であれば、1階部分だけではなく、2階も含めて全部を使用することができるということになります。

②保存行為

保存行為とは、不動産などに対して、現状維持を目的とした修繕などを行うことをいいます。

上記の例でいうと、当該不動産の修繕は、相続人単独で行うことができます。また、実体と異なる無効な登記を抹消するということも、共同相続人全員の利益となるため、相続人単独で行うことができると考えられています。

③共同相続登記

共同相続登記とは、被相続人の単独登記から、共同相続人の共有登記に変更することをいいます。

共同相続登記についても、実体に適った登記となるため、相続人単独で行うことができると考えられています。

全員の同意書が必要な行為

上記とは逆に、共同相続人全員の同意が必要な行為も多くあります。

代表的な例としては、①不動産の売却、②不動産への担保(抵当権など)の設定、③被相続人の預金の払い戻しなどが挙げられます。

基本的には、相続財産に変更を加えるような行為については、共同相続人全員の同意が必要になります。

共同相続人を辞退する方法

共同相続人になることを辞退するためには、相続放棄の手続きをする必要があります。

具体的には、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述を行わなければなりません。

相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があるため、注意が必要です。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

遺産分割協議をしないと共同相続状態が解消できない

上記のとおり、共同相続状態を解消するためには、遺産分割を終えなくてはなりません。

遺産分割を終えるためには、遺産分割協議または遺産分割調停を経る必要があります。

ただし、遺産分割協議や遺産分割調停は、共同相続人全員で合意をしなければ無効となってしまうので、注意が必要です。

限定承認したい場合は共同相続人全員の同意が必要

限定承認とは、相続財産から負債を弁済し、余った部分について相続をすることをいいます。

法律上、限定承認は、共同相続人全員が共同して行う必要があります。

したがって、共同相続人のうちの一人が単純承認した場合には、限定承認を行うことができません。

共同相続した家に住み続けることはできるのか

上記のとおり、共同相続人は、その持分割合に応じて相続財産のすべてを使用することができるため、家を共同相続した場合であっても、その家に住み続けることは可能です。

そのため、仮に共同相続人の一人から家を退去するように言われたとしても、退去要求に応じることなく家に住み続けることは可能です。

他方で、家に住み続けたとしても、その家を単独所有することはできません。

共同相続人が不動産を売ってしまった場合

共同相続人が相続財産である不動産を勝手に売却してしまった場合には、他の共同相続人は、売却価額と費用を支払うことにより、勝手に売却してしまった共同相続人の相続分を譲り受けることができます。これを相続分取戻権といいます。

ただし、いつまでも相続分取戻権が行使できるとなると、当該不動産を譲り受けた第三者の地位が不安定となります。そのため、相続分取戻権は、当該不動産の売却後1か月以内に行使しなければなりません。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

共同相続はトラブルになりやすい

相続財産を一人で相続する単独相続とは異なり、共同相続の場合、相続人それぞれの考え方の違いから相続財産の管理方法について揉めるケースも多くみられます。

そのため、相続財産を共同相続した場合には、共同相続人間のトラブルを避けるため、早めに相続財産の共有状態を解消する必要があるといえます。

共同相続は早めに解消を。弁護士にご相談ください。

共同相続の状態を解消するためには、上記のとおり、遺産分割協議または遺産分割調停を行う必要があります。

他方で、遺産分割協議または遺産分割調停を行おうとしても、相続人間の感情的対立が生じて、建設的な協議を行えない場合も多くあります。

そのため、共同相続状態を解消したい場合や、共同相続について不安なことがある場合には、ぜひ一度相続問題に強い弁護士にご相談ください。

遺産分割を行う場合、基本的には、相続人で協議をして分割内容を決定していくことになります。しかし、相続人に未成年者がいると、本人が遺産分割に参加していたり、親権者が遺産分割協議を行っていたりしても、必ずしも遺産分割が有効とならない場合があります。

相続人に未成年者がいる場合には、遺産分割の進め方には注意が必要です。本コラムでは、有効に遺産分割を行うために注意すべきポイントをご紹介しています。

未成年者で相続人になったり、他の相続人に未成年者が含まれていることを知ったりした場合は、ぜひ本コラムをご覧ください。

未成年者は原則、遺産分割協議ができない

原則的に、未成年者自身が遺産分割協議を行うことはできません。

民法上、遺産分割協議を含む法律行為を行うためには、行為能力という資格が必要とされています。しかし、未成年者の場合は、その行為能力が制限されているためです。

仮に未成年者自身が遺産分割協議を行ったとしても、遺産分割は原則的に無効となります。

そこで、未成年者が相続人となる場合、一般的に、未成年者の親権者などが未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになります。

成年年齢の引き下げについて(2022年4月1日以降)

民法の改正により、2022年4月1日から成年年齢が18歳となりました。これにより、18歳以上であれば、20歳未満でも行為能力の制限がされなくなりました。

2022年4月1日時点で、18歳以上20歳未満であった人については、2022年4月1日をもって成年となります。そのため、2022年4月1日以降に遺産分割がなされていれば、18歳以上20歳未満の相続人が自身で協議を行っていても、遺産分割は有効となります。

成人になるのを待って遺産分割協議してもいい?

遺産分割協議に期間制限はありません。そのため、相続人に未成年者が含まれているときは、未成年者が18歳を迎えて成人になるのを待って遺産分割協議をすることも考えられます。

なお、相続税の申告は、被相続人が亡くなられた日の翌日から10か月以内に行う必要があり、これは相続人に未成年者が含まれる場合でも変わりません。遺産分割協議を後ほど行う場合でも、相続分どおりに一度申告するなど、期限内に対応しておきましょう。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続人に未成年者がいる場合は法定代理人が必要

相続人に未成年者が含まれる場合、法定代理人が未成年者による遺産分割に同意するか、未成年者に代わって遺産分割を行う必要があります。

ここからは、要求される法定代理人について個別的に見ていきます。

法定代理人になれるのは親権者(親)

多くの場合では、未成年者の親権者(親)が未成年者の法定代理人となります。

父母が離婚しているような場合には父母の一方が、両親がいる場合には両親が親権者となります。

親も相続人の場合は特別代理人の選任が必要

親権者である親も相続人となる場合、特別代理人の選任が必要となります。遺産を親権者と未成年者で分け合う形となり、未成年者に損をさせることで親権者が得をするという利害の対立(利益相反)が生じうるためです。もっとも、特別代理人の選任は未成年者の利益を守るためですので、未成年者に不利益が及ばない場合には、例外的に特別代理人の選任が必要とならないケースもあります。

親がいない場合は未成年後見人を選任する

被相続人が両親であるなど、未成年者の親権者がいない場合には、未成年後見人を選任する必要があります。特別代理人が一時的な親権者の代わりであるのに対して、未成年後見人は継続的に親権者の代わりを果たします。

未成年後見人の選任には申立てが必要ですので、未成年者本人や親族が申立てを行います。

未成年の相続人が複数いる場合は、人数分の代理人が必要

相続人となる未成年者が複数いる場合、未成年者の間で利害が対立することになります。そのため、未成年者の人数分の代理人が必要となります。一人の親権者や特別代理人が、複数の未成年者に代わって遺産分割を行うことはできないので、別個に特別脱代理人の選任をする必要があります。

特別代理人の選任について

続いては、親権者と未成年者が同時に相続人となった場合などに必要となる特別代理人について、特別代理人の意味、申立ての必要書類や流れを解説していきます。

特別代理人とは

特別代理人とは、親権者や未成年後見人といった法定代理人が、法定代理人と未成年者との間で利益相反が生じるような行為をする場合に、法定代理人に代わり未成年者の代理をする者をいいます。一般的、日常的に未成年者を代理するのではなく、利益相反が生じる場面でのみ特別に代理をするので、特別代理人といいます。

特別代理人は、未成年者の利益を保護するための存在なので、家庭裁判所で選任の手続を取る必要があります。

申立てに必要な費用

特別代理人選任の申立てにあたって必要となる費用は、以下のとおりです。

- 収入印紙(未成年者1人につき800円)

- 連絡に使われる郵便切手(裁判所によって異なり500~1000円前後)

収入印紙や郵便切手に加えて、特別代理人の報酬も必要となる場合があります。

必要な書類

裁判所のウェブページで書式が公開されている申立書に加えて、次の書類が必要となります。

- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

- 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)

- 特別代理人候補者の住民票等

- 遺産分割協議書の案などの、利益相反に関する資料

親権者ではなく利害関係人が申立てを行う場合には、さらに次の資料が必要です。

- 戸籍謄本(全部事項証明書)などの、利害関係を証する資料

申立ての流れ

まずは、必要な資料を収集し、申立書を作成します。

書類が揃ったら、未成年者の住所地を管轄する裁判所に対して必要な書類を提出して、申立てを行います。管轄裁判所は裁判所のウェブページ上から確認ができます。

裁判所で審判がなされるまでは3週間前後かかります。もっとも、事案によって審理に必要となる時間は異なるので、3週間というのはあくまで目安となります。

未成年後見人の選任について

未成年者に親権者がいない場合に必要となる未成年後見人についても、未成年後見人の意味、申立ての必要書類や流れを解説していきます。

未成年後見人とは

未成年後見人とは、亡くなられたなどで親権者がいない場合に、財産の管理や契約など未成年者の代理をする者をいいます。一時的に代理人が必要な場合の特別代理人と異なり、継続的に法定代理人が必要な場合に選任されるのが、未成年後見人です。

特別代理人と同様に、家庭裁判所での選任手続が必要です。

申立てに必要な費用

未成年後見人選任の申立てにあたって必要となる費用は、以下のとおりです。

- 収入印紙(未成年者1人につき800円)

- 連絡に使われる郵便切手(裁判所によって異なり3000円前後)

必要な書類

裁判所のウェブページで書式が公開されている申立書に加えて、少なくとも次の書類が必要となります。

- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

- 未成年者の住民票等

- 未成年後見人候補者の戸籍謄本(全部事項証明書)

- 親権者の死亡の記載のある戸籍謄本(全部事項証明書)などの、親権者がいないことを証する資料

- 通帳の写しなどの、未成年者の財産に関する資料

未成年者以外が申立てを行う場合には、さらに次の資料が必要です。

- 親族による申立ての場合:戸籍謄本(全部事項証明書)等

- 利害関係人による申立ての場合:利害関係を証する資料

裁判所によっては、申立て時に他の書面を要求されることもありますので、事前に必要な書類について確認をしておく方が望ましいでしょう。

申立ての流れ

必要な資料を収集し、申立書を作成する点は、特別代理人と変わりません。未成年者の住所地を管轄する裁判所に対して申立てをするという点も同様です。

未成年後見人の場合は、特別代理人よりも慎重に審理がされるので、審判まではより長期間を要することになります。

未成年の相続人が既婚者の場合は代理人が不要

改正前民法では、成年年齢(20歳)が、結婚可能な年齢(男性18歳、女性16歳)を上回っていました。そこで、結婚した未成年者については、結婚した時点で成人とみなす成年擬制の制度がとられていました。一度、成年擬制が働くと、離婚しても未成年には戻りませんでした。

2022年4月1日以前の遺産分割に、20歳以下の相続人が参加していた場合、成年擬制が働いていれば有効となるので、その相続人に結婚歴がないかを確認することになります。

なお、民法改正により、成年年齢と結婚可能な年齢がともに18歳となったため、現在は結婚歴の有無が遺産分割の有効性に影響することはありません。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

親が未成年の相続人の法定代理人になれるケース

次のような場合には、親権者と未成年者との間で利益相反が発生しません、そのため、特別代理人の選任は不要であり、親権者が法定代理人となることが可能です。

親が相続放棄をした場合

配偶者が亡くなり、親権者と未成年者が相続人となるような場合で、親権者が相続放棄をしたときは、親権者が未成年者の法定代理人となることが可能です。なぜなら、相続放棄によって親権者は相続人としての地位を喪失しているため、未成年者と遺産を取り合う関係ではなくなっており、利益相反の状態にないためです。

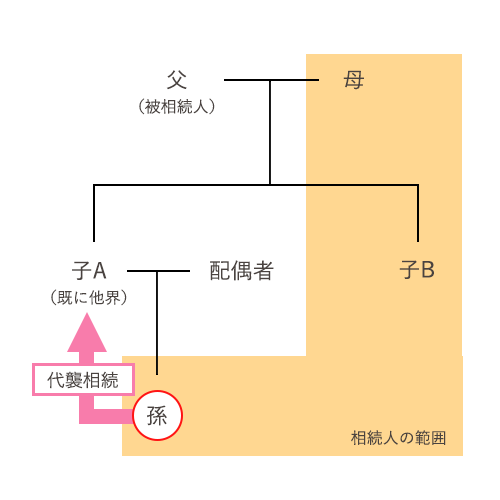

片方の親がすでに亡くなっており、未成年者が代襲相続人になった場合

下の事案は、孫の父親であるAが既に他界している状況で、父が亡くなられたケースです。この場合、Aの妻は、義理の父の相続に関する遺産分割で、孫の母親として法定代理人になることが可能です。なぜなら、父の相続人は、母、B、Aを代襲して相続人となる孫であり、Aの配偶者は相続人にならないため、配偶者と孫との間で利益相反が発生しないためです。

未成年者を含む遺産分割協議を弁護士に依頼するメリット

せっかく遺産分割をした場合でも、手続に不適切な部分があると苦労が水の泡になってしまうことがあります。相続人に未成年者が含まれる場合には、いっそう遺産分割の法的有効性に問題が生じやすいです。

遺産分割に関する協議が後で無駄になることがないよう、相続人に未成年者がいる場合には、予め弁護士に相談しておくことが望ましいです。

相続が発生して、自身や子どもが未成年者であったり、他の相続人に未成年者がいたりする場合は、まずは一度弁護士にご相談ください。皆様のご相談をお待ちしております。

-

- 保有資格

- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)