監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

夫婦は、双方が一方当事者に対して、生活保持義務を負っています。そのため、夫婦が別居をした場合、義務者(収入が多い方)が権利者(収入が少ない方)に対して、義務者自身の生活レベルと同程度の生活を保障させるため、婚姻費用(生活費)を支払う必要があります。

権利者の別居中における生活費は、婚姻費用分担請求することによって賄うことができます。

婚姻費用分担請求とは?

婚姻費用分担請求とは、権利者(収入が少ない方)が義務者(収入が多い方)に対して、義務者と同程度の生活レベルを保持させるための生活費等を請求することです。婚姻費用には、日常生活を営むための費用として、生活費全般に必要な食費・住居費・医療費・教育費などが含まれます。

働いていても婚姻費用分担請求できる?

婚姻費用とは、権利者(収入が少ない方)が義務者(収入が多い方)に対して、義務者と同程度の生活レベルを保持させるために必要となる生活費のことを指します。そのため、権利者に収入があったとしても、義務者に対して、通常、婚姻費用分担請求をすることができます。

婚姻費用分担請求を行うメリット

婚姻費用を獲得することによって、別居期間中の生活費を確保することができます。そのため、従前と同程度の生活レベルを維持することができるというメリットがあります。また、生活費を気にすることなく離婚協議に集中できるため、離婚条件等を熟考することができるというメリットもあります。

離婚調停と同時に申し立てる場合のメリットは?

離婚調停が成立するためには、早くても半年から1年程度の期間を要します。その間、婚姻費用の支払いがない場合、生活が困窮してしまいます。その結果、離婚条件等を熟考することができず、相手の提案を飲むような形で、離婚調停を成立させることにもなりかねません。

腰を据えて離婚協議をするためにも、婚姻費用分担調停を離婚調停と同時に申立て、まずは婚姻費用を決めて、生活環境を安定させる必要があります。

こんな場合は婚姻費用分担請求が認められないことも……

例えば、権利者の不貞行為を原因として別居が開始された場合、不貞行為を行った有責配偶者からの婚姻費用分担請求は、認められないとされています。しかし、有責配偶者が未成熟子を連れて別居を開始した場合には、未成熟子の監護費用相当分についての費用は認められるとされています。

婚姻費用分担請求の方法

婚姻費用は、夫婦に関するものであるため、夫婦が協議して決めるのが一般的ではあります。しかし、別居を検討している(別居を開始している)夫婦の場合、互いが感情的になるあまり、協議での解決は困難です。そのため、協議での解決が困難な場合(協議での解決が困難と予想される場合)には、婚姻費用分担調停を申立てる必要があります。

なお、婚姻費用支払の始期は、権利者が義務者に対して、婚姻費用を請求した時に生じるとすることが通常です。そのため、権利者が義務者に対して、婚姻費用を請求したことを明らかにするため、内容証明郵便を用いる必要があります。

婚姻費用分担請求調停の流れ

協議での解決が困難な場合、婚姻費用分担調停を申立てます。必要書類と調停に関する流れを解説します。

必要書類

- 申立書一式

- 夫婦の戸籍謄本

- 当事者双方の収入が分かる資料

申し立て~調停完了までの流れ

①:申立人が調停を申立てた経緯(別居に至った経緯、協議での解決ができなかった理由等)や自らが考える婚姻費用額等について説明します

②:相手方に申立人の意向を伝えて、相手方の意向を確認します

③:当事者双方の意向や収入資料を前提に、算定表や具体的な事情に基づいて婚姻費用が算出されます

⑤:算出された婚姻費用について、当事者双方が合意できた場合には調停が成立します

調停成立の場合

義務者が権利者に対して婚姻費用を支払うとする調停が成立した場合、具体的な金額が記載された調停調書が作成されます。義務者が調停で決まった婚姻費用を支払わない場合、権利者は強制執行の申立てをすることができます。

調停不成立の場合

婚姻費用分担調停が不成立となった場合、審判手続きに移行します。

審判移行した場合、裁判官が当事者双方の主張や提出された証拠に基づいて具体的な婚姻費用についての判断をします。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

婚姻費用の調停で質問される内容

調停委員は、婚姻費用分担調停を成立させるため、当事者双方に対して、①別居に至った経緯、②協議での解決が困難であった理由、③当事者が検討している具体的な金額等について確認します。

そのため、やみくもに話すのではなく、各項目(①~③)に沿って具体的に話す必要があります。

婚姻費用分担請求調停に欠席するとどうなる?

期日に欠席した場合には一方当事者の話を聞いて、次回期日が設定されるのが通常です。

しかし、意図的な欠席や無断欠席が繰り返される場合、調停が不成立となり、審判手続きに移行します。その結果、全く意図していない審判がなされる可能性もあります。

今すぐにでも婚姻費用を支払ってほしいときは?

今すぐに婚姻費用を支払ってもらいたいときには、「調停前の仮処分」や「審判前の保全処分」という手続きがあります。申立人が主張する事情に緊急の必要があると判断した場合、裁判所が義務者に対して、婚姻費用を支払う旨の勧告がなされます(調停前の仮処分)。しかし、調停前の仮処分には執行力が認められていません。他方、審判前の保全処分には執行力が認められているため、義務者の給与等を差し押さえることができます。そのため、今すぐに婚姻費用が必要な場合には、婚姻費用分担調停の申立てと同時に審判前の保全処分を申立てるのが良いと考えられます。

婚姻費用分担請求で弁護士にできること

婚姻費用分担請求を弁護士が対応するメリットは、適正な婚姻費用の計算、相手方との交渉、裁判手続きにおける主張を弁護士に任せられることです。算定表に沿って計算された金額では、従前と同程度の生活レベルが維持されない場合には、個別具体的な事情を踏まえて、交渉・主張したりすることができます。

婚姻費用分担請求でお困りなら弁護士にご相談ください

婚姻費用の分担は、算定表を前提に協議しますが、細かな専門知識も必要となります。また、既に夫婦関係が悪化しており、当事者間での協議が困難な場合や別居を境に相手方との交流を断絶したい場合などもあります。

離婚問題の知識と経験が豊富な弁護士に依頼することで、正当な婚姻費用を獲得し、その後の離婚協議について、生活費を苦慮することなく進めることができます。別居後の生活に不安がある方や相手方との協議が困難な方は、ぜひ弁護士へご相談ください。

交通事故によってけがをした際に、顔や手足等に傷跡が残ることがあります。その場合に、残った傷跡の位置や大きさによって、外貌醜状として後遺障害等級の認定を受けることができる場合があります。もっとも、等級が認められる要件については、他の後遺障害とは認定方法が異なるなど、注意点がありますので、以下で詳しく説明します。

外貌醜状とは

外貌醜状とは、頭や顔、首など、露出していることが多い部分に、人目につく程度以上の傷跡が残った場合をいいます。交通事故の傷跡としては、擦り傷や切り傷、手術痕等があり、外貌醜状として、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。

後遺障害等級認定を受けられる?

外貌醜状がある場合には、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。これは、外貌醜状が残ったことによって、被害者が日常的に精神的な苦痛を受けることが想定されるからです。外貌醜状によって、後遺障害の等級の認定がされるか否か、されるとして何級が認定されるかは、残った傷跡の位置や大きさによって異なります。

外貌醜状の後遺障害等級が認められる条件

| 等級 | 障害の部位 | 傷跡の詳細 |

|---|---|---|

| 7級12号 | 頭(頭部) | 頭部に残った手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損 |

| 顔(顔面部) | 顔面部に残った鶏卵大面以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没 | |

| 首(頚部) | 頚部に残った手のひら大以上の瘢痕 | |

| 9級16号 | 顔(顔面部) | 顔面部に残った長さ5cm以上の線状痕 |

| 12級14号 | 頭(頭部) | 頭部に残った鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損 |

| 顔(顔面部) | 顔面部に残った10円硬貨以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕 | |

| 首(頚部) | 頚部に残った鶏卵大以上の瘢痕 | |

| 14級4号 | 腕(上肢) | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |

| 14級5号 | 足(下肢) | 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |

隠れる部分は醜状として認められない

眉毛や髪の毛で隠れる部分は、日常的に人目につくともいえないことから、外貌醜状として認められません。外貌醜状として後遺障害等級の認定を受けた場合でも、メイクをすることによって傷跡をごまかせる場合には、交通事故がなければ将来得られたであろう収入(逸失利益)が認められないと判断される可能性があります。

手のひら大は被害者の手が判断基準

手のひら大は、被害者の手が基準となります。手のひらの範囲に、指は含みません。傷跡と手のひらの比較では、傷跡の長さではなく、面積で比較します。たとえば、傷跡の長さが手のひらの長さより長くても、傷跡の面積が手のひらの面積よりも小さければ、要件を満たさないことになります。

鶏卵大の大きさはどれくらい?

鶏卵大の大きさとは、約15.7㎠とされており、鶏の卵くらいの大きさです。これについても、長さではなく面積で判断されます。

線状痕とは

線状痕とは、文字通り、線状に残った傷跡のことです。事故の際、ガラスなどの鋭利なもので傷を負った場合に残ることが多く、複数残る場合も少なくありません。複数の場合には、合計した長さによって判断されるのが一般的です。

欠損とは

欠損とは、身体の一部が欠けてしまった場合をいいます。頭蓋骨の骨折によって一部に欠損が生じた場合、頭蓋骨の変形によって見た目に影響が生じ、後遺障害等級の認定がされる場合があります。

組織陥没とは

組織陥没とは、身体組織がくぼんだ状態をいいます。特に、顔面部の骨の欠損などによってくぼんだ状態は、見た目への影響が特に大きいことから、外貌醜状として後遺障害等級の認定がされることがあります。

瘢痕とは

瘢痕とは、傷跡のことです。あざや、擦り傷、切り傷、火傷や、手術による肌の赤身や腫れなどです。傷跡が残るか否かは、受傷した部分や傷の程度、治療状況によって変わってきます。

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

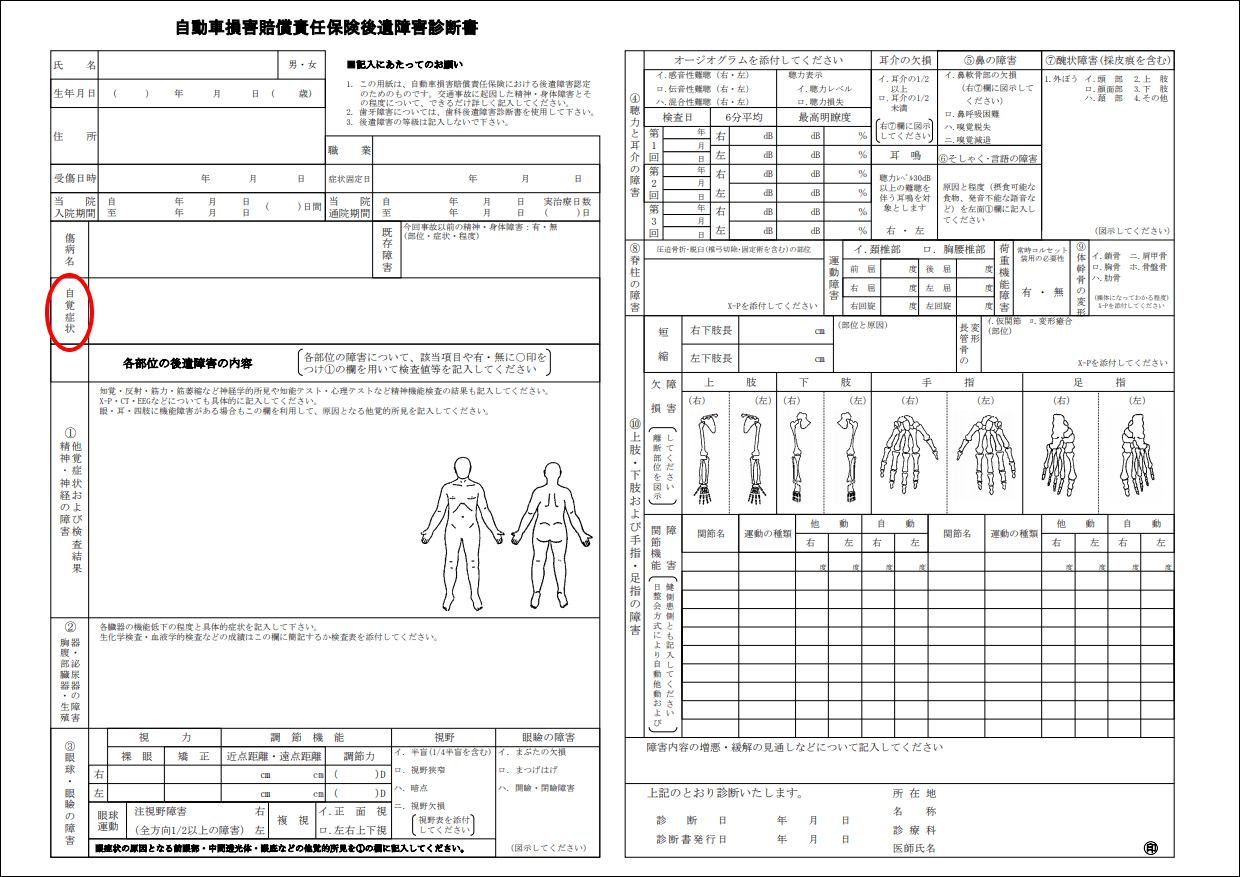

等級認定には後遺障害診断書が必須です

外貌醜状による後遺障害の申請には、医師が作成した後遺障害診断書を提出する必要があります。後遺障害診断書には、交通事故によって傷跡が生じたものであるという因果関係が記載されている必要があります。後遺障害診断書の他にも、“交通事故受傷後の傷痕等に関する所見”という書類も併せて提出しなければなりません。

自賠責損害調査事務所の審査面接について

外貌醜状の後遺障害等級の認定にあたっては、他の後遺障害とは異なり、自賠責損害調査事務所による審査面接が行われることがあります。面接では、調査員が、傷跡の大きさの測定や、目立つものかどうかなどの確認をします。調査員の確認の仕方等によって、後遺障害等級の認定に影響しますので、事前に弁護士に的確なアドバイスをもらっておいたり、弁護士同席のもとに行ってもらうとよいでしょう。

外貌醜状は逸失利益が問題となることが多い

外貌醜状によって後遺障害等級が認定された場合でも、交通事故がなければ将来得られたであろう収入(逸失利益)が認められない場合や、認められても減額される場合があります。これは、外貌醜状があったとしても、身体の機能としては問題なく動かすことができるため、仕事や収入に影響しないと考えられてしまうからです。もっとも、接客業や営業を行う担当者など、他人との接触が予定されている職業では、外貌醜状が、仕事に少なからず影響を及ぼしうることを考慮され、他の職業と比較して逸失利益が認められやすくなっています。逸失利益の有無の判断における裁判例では、こうした職業の種類、年齢、傷跡の程度等を考慮される傾向にあります。

傷跡が残ってしまったら弁護士にご相談ください

交通事故によって傷跡が残った場合には、その部位や大きさ等によっては後遺障害等級の認定を受けることができる場合がありますが、それには適切な準備をする必要があります。そこで、専門的な知識を持ち、交通事故に詳しい弁護士に依頼することによって、後遺障害等級の認定に向けた適切な準備と主張を弁護士がサポートを受けることができるでしょう。また、弁護士に依頼することによって、後遺障害等級の認定の申請手続を任せられる等、精神的な負担も減るメリットもあります。交通事故によって、大きな傷跡が残った場合には、弁護士にぜひご相談ください。

交通事故後、治療を継続していたにもかかわらず、症状の改善が見込めなくなる場合があります。改善が見込めなくなった症状について、適正な賠償を獲得できるように、後遺障害等級の申請をすることが重要となります。このページでは、後遺障害等級の認定申請にあたって、後遺障害診断書の取得方法や書かれるべき内容の説明、さらには、実際の後遺障害等級認定がされた事例についても紹介します。

後遺障害診断書とは

交通事故後、治療を継続していたにもかかわらず、症状の改善が見込めなくなった場合に、残存した症状については、後遺障害として、自賠責保険に対して後遺障害等級の認定申請手続きを行うこととなります。後遺障害等級の認定申請手続きには、原則として所定の書式の後遺障害診断書の提出が必要となりますので、医師に依頼して、後遺障害診断書を作成してもらいます。

後遺障害診断書には、以下で説明するような内容を踏まえて医師に作成してもらう必要があり、その内容については、後遺障害の等級に該当するかどうかの判断に重要な影響を与えます。

後遺障害診断書のもらい方

後遺障害診断書は、医師のみが作成することが可能ですが、どの医師が作成してもよいというわけではありません。交通事故後、実際に担当医として診察をしてきた医師が作成する必要があります。担当医が作成できない場合には、転院したうえで、転院先の医師に作成してもらう方法が考えられます。

整骨院や接骨院では作成できない

後遺障害診断書を、医師ではなく、整骨院や接骨院の柔道整復師に作成してもらうことはできません。そこで、接骨院や整骨院への通院をする場合には、整形外科への通院を継続したうえで、整形外科の医師が、接骨院や整骨院への通院を勧めた場合に、接骨院や整骨院への通院をすることをお勧めします。

後遺障害診断書の取得方法

後遺障害診断書は、保険会社から取得する方法や、インターネットからダウンロードして取得する方法があります。

後遺障害診断書の作成料

後遺障害診断書を作成するにあたって、多くの場合、作成料がかかります。作成料は、5000円未満の場合もあれば、1万円以上かかる場合もあり、病院によって様々です。この作成料については、後遺障害の等級認定がされた場合には、相手方に請求することができます。

後遺障害診断書の作成のタイミング

後遺障害診断書を作成するタイミングですが、治療を継続していたにもかかわらず、症状の改善が見込めなくなる時点(症状固定時)で作成してもらいましょう。症状固定までは、症状が改善される可能性があり、後遺障害がどの程度残るかが判断できないからです。

後遺障害診断書の書き方

後遺障害診断書を作成してもらう際には、後遺障害等級認定に欠かせない項目があります。以下では、その項目について説明していきます。

被害者の基本情報

被害者の基本情報として、氏名、性別、生年月日、職業等、被害者を特定する基本的な情報を記載します。

受傷年月日

交通事故によってけがをした日付を記載します。

入院期間・通院期間

後遺障害診断書を作成する病院での入院期間や通院期間を記載します。

傷病名

傷病名については、何々等ではなく、具体的な名称で記載してもらいましょう。記載される傷病名は、症状固定後に残存している症状のみです。

既存の障害

既存の傷害とは、交通事故発生前に、被害者に既にあった精神的・肉体的障害のことです。既存の障害が、申請する後遺障害と影響しているかを書いてもらうとよいでしょう。

自覚症状

自覚症状については、医師の診察で、日頃から訴えていた症状を記載してもらいましょう。痛みの部位や痛みの程度等、訴えていた内容が正確に記載されているかを確認して、不備があれば修正してもらいましょう。被害者が症状を訴えることができる唯一の項目となりますので、後遺障害等級の認定にとって重要な項目です。

他覚症状および検査結果

医師が、後遺障害の等級認定に必要な検査等を熟知していない場合には、検査がされていない場合もあります。後遺障害診断書の中でも特に重要な項目ですので、レントゲンやMRI等の画像所見や検査数値の記載が漏れていないかを確認しましょう。

障害内容の増悪・緩解の見通し

障害内容の憎悪・緩解の見通しについては、“症状が固定している”“緩解の見通しがない”など、症状が改善することなく後遺障害として残る見通しである旨記載がされているとよいでしょう。逆に、改善の見込みがあるなどの内容となっていれば、症状が治癒する可能性が出てくるため、後遺障害の等級の認定がされにくくなります。

医師が後遺障害診断書を書いてくれないときの対処法

後遺障害診断書を医師が作成してくれない場合があります。その場合は、以下のように、医師が書けないと言う理由によって対応を考えていく必要があります。

治療の経過がわからないから書けないと言われた場合

転院して治療を受けていた場合、医師から、治癒の経過がわからないために後遺障害診断書を書けないと言われる場合があります。この場合には、転院前の医師に作成を依頼するか、転院前の医師が書いた診断書やカルテ等を、転院後の医師に見せて、作成してもらう方法が考えられます。通院の間が空きすぎてしまったために治癒の経過がわからないと言われた場合には、一定期間通院を継続したうえで、再度、後遺障害診断書の作成を依頼するとよいでしょう。

後遺障害はないと言われた場合

医師から後遺障害はないと言われた合には、症状固定後に残存している現在の症状を詳細に伝え、それを書いてもらうように伝えましょう。医師によっては、重度の後遺障害でない場合は、自賠責上の後遺障害にあたらないと判断してしまう場合もあるため、残存した症状を書いてもらえるように粘り強く話していくことが重要です。

健康保険で治療しているので書けないと言われた場合

交通事故の治療にあたって、健康保険を利用することは認められています。健康保険を利用して治療していた場合に、後遺障害の認定申請をしても問題はありませんので、医師にその旨を伝えて後遺障害診断書を書いてもらいましょう。

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

後遺障害診断書の注意点

以下では、実際に、後遺障害診断書を作成してもらうにあたっての注意点を説明します。

自覚症状は正確に伝える

通院の際、医師の診察を受ける場合には、痛む時間や部位、痛さの程度等、自覚症状を正確に、かつ、細かく伝えることが重要です。もっとも、医師に全てを伝え忘れてしまうこともありますので、日頃からメモとして紙に書いておくのもよいでしょう。医師の診察を受けた際に、そのメモを持参すれば、医師に伝え忘れることも防止できるでしょう。

一貫性、連続性がある症状を医師に伝える

医師に症状を伝える際には、事故によって生じたケガの症状が、事故から一貫して継続的にあることを伝えることが必要です。一貫性や継続性がない場合には、後遺症と事故との因果関係を否定されかねませんので、注意が必要です。

診断書の記載内容に不備がないか必ず確認する

医師から後遺障害診断書を受け取ったら、症状固定日や自覚症状等の内容を確認しましょう。仮に、修正が必要であれば、医師に修正を依頼しましょう。もっとも、検査内容等については専門的な情報が記載されていることがほとんどであり、判断が難しいため、弁護士などに相談するとよいでしょう。

後遺障害診断書の書き直しは弁護士に依頼する

医師に一度作成した後遺障害診断書を再度作成してもらうよう依頼する場合、医師にとっては、判断の間違いを指摘されていると捉えられる可能性がありますので、再作成を医師に依頼することは、難しいことが多いでしょう。そこで、再作成の依頼を弁護士に依頼することによって、弁護士が、医師の判断を覆す意図ではない旨伝えたうえで、後遺障害認定申請に必要な事項の記載を医師に依頼してくれるでしょう。

後遺障害診断書入手後の流れ

後遺障害診断書の作成が終わり、後遺障害診断書が入手できたら、後遺障害等級の認定申請をすることとなります。この申請には、加害者請求(事前認定)と被害者請求の2種類があります。加害者請求(事前認定)とは、相手方保険会社が後遺障害認定申請をする方法ですが、資料の収集を相手方保険会社がしてくれるため、手間が省けるメリットがある一方、請求手続きの内容や進行具合が不明瞭であるというデメリットがあります。他方、被害者請求は、自ら資料の収集をしなくてはならず、手間がかかるというデメリットがある一方、後遺障害等級認定のために有効な資料を確実に添付することができるというメリットがあります。

後遺障害診断書に関する解決事例

後遺障害診断書作成のフォローを弁護士が行った結果、後遺障害等級認定を得られた事例

上記事例では、依頼者が、医師から受け取った後遺障害診断書の内容を弁護士が確認したところ、他覚的所見の欄の記載が乏しく、後遺障害の等級の認定を受けるのが難しいと判断し、医師と面談をしたうえで、後遺障害診断書の追記修正をしてもらった事案です。その結果、後遺障害等級の認定がされ、後遺障害慰謝料を獲得することができるなど、適正な賠償額を得られました。これらは、後遺障害診断書作成にあたって、交通事故に特化して、熟知した弁護士であるからこそ、適切なアドバイスを受けることができ、等級の認定も受けることができた事例です。

後遺障害診断書を新たに作成し直した結果、後遺障害等級認定を得られた事例

上記事例では、弁護士が、カルテや経緯を確認したうえで、後遺障害診断書を作成しなおすこととし、後遺障害等級の認定申請の非該当に対して、異議申立てをした事案です。後遺障害等級の認定申請が非該当の結果が出た場合でも、新たな資料を収集して、異議申立てをすることができます。この事例では、通院の日数が少なかった経緯や症状固定に至るまでの治療内容を説明した書面を異議申立書とともに提出した結果、後遺障害等級の認定がされ、後遺障害慰謝料を獲得することができました。これらについても、後遺障害診断書の作成段階で、弁護士に依頼をしたことによって、認定のポイントを押さえた内容の後遺障害診断書の作成がされ、具体的な事情説明の書面等も役立って、等級の認定に至っており、弁護士への依頼が、後遺障害等級の認定に大きく影響しているといえます。

後遺障害診断書の確認から作成後の流れなど弁護士にご相談ください

後遺障害診断書の作成段階で、弁護士に依頼していれば、これまで説明したとおり、後遺障害等級認定に有利な後遺障害診断書の作成に向けて、適切にアドバイスを受けられるでしょう。後遺障害等級の認定に際しては、弁護士に依頼することによって、専門的な視点から後遺障害等級の獲得に向けて動いてくれるでしょう。 後遺障害診断書の作成の際には、交通事故に精通した弁護士にご相談ください。

交通事故の被害に遭われた方の中には、残念ながら身体に後遺障害が残ってしまう方もいらっしゃいます。後遺障害のために得られなくなった収入を確保できる手段がありますので、以下を参照してください。

後遺障害逸失利益とは

後遺障害逸失利益とは、身体に後遺障害が残り、労働能力の一部又は全部が喪失するために、将来的に発生する収入の減少のことをいいます。

後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益は、「基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数」という算定方式で算定されます。

有職者は、原則として事故前の給与の金額を基礎として算定し、18歳未満の未就労者は、原則として賃金センサスの平均賃金額を基礎として算定します。

基礎収入の算出方法

基礎収入とは、事故前の収入を基礎として算定します。

給与所得者(会社員など)

原則として、事故前の給与の金額を基礎とします。給与額には、本給のほか、歩合給、各種手当、賞与を含みます。

個人事業主(自営業など)

原則として、事故前年の確定申告所得額を基礎とします。

会社役員

取締役報酬額をそのまま基礎収入にするのではなく、取締役報酬中の労務対価部分を認定し、その金額を基礎とします。

家事従事者(主婦など)

原則、賃金センサスの女性労働者の平均賃金を基礎とします。

無職

労働能力と労働意欲があり、就労の可能性がある場合には、原則として失業前の収入を参考に基礎収入を計算します。

学生

原則として、賃金センサスの平均賃金額を基礎とします。

高齢者

就労の蓋然性が認められる場合には、賃金センサスの平均賃金額を基礎とします。

幼児・児童

原則として、賃金センサスの平均賃金額を基礎とします。

労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害の影響が仕事の遂行にどれくらいの影響を与えているかを示すものです。そして、自動車損害賠償保障法施行令別表の後遺障害別等級表に対応する労働者労働基準局長通牒別表の労働能力喪失率表記載の喪失率を適用するのが原則です。しかしながら、被害者の年齢・職業・性別・後遺障害の内容・部位・程度、事故前の稼働状況等から総合的に判断されるため、異なる認定がなされる場合もあり得ます。

| 等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 第1級~第3級 | 100% |

| 第4級 | 92% |

| 第5級 | 79% |

| 第6級 | 67% |

| 第7級 | 56% |

| 第8級 | 45% |

| 第9級 | 35% |

| 第10級 | 27% |

| 第11級 | 20% |

| 第12級 | 14% |

| 第13級 | 9% |

| 第14級 | 5% |

労働能力喪失期間の算出方法

後遺障害によって労働能力が喪失してしまう期間のことを、労働能力喪失期間といいます。原則として症状固定時から67歳までの期間とされます。

幼児~高校生

労働能力喪失期間の始期は症状固定日ではなく、18歳となり、期間は18歳から67歳までとなります。

大学生

労働能力喪失期間の始期は症状固定日ではなく、22歳となり、期間は22歳から67歳までになります。

会社員

症状固定日から67歳までの期間になります。

高齢者

症状固定日から67歳までの年数が簡易生命表により求められた平均余命の2分の1以下となる高齢者は、原則として平均余命年数の2分の1の期間が労働能力喪失期間となります。

中間利息の控除

逸失利益は被害者の方が将来にわたって得られるはずであった利益です。しかし、将来受け取るべき利益を現時点でそのままの額で受け取ってしまうと、本来受け取ることができる時点までに発生する利息の分、被害者が不当な利益を得ることになってしまいます。そこで、この利息分に対応する金額を中間利息としてあらかじめ差し引くことを中間利息控除といいます。

ライプニッツ係数

将来発生する利息を控除するために用いる中間利息控除の方式の一つです。

参考:国土交通省 就労可能年数とライプニッツ係数表(https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/syuro.pdf)

後遺障害逸失利益の計算例

16歳の高校生 後遺障害等級8級に該当した場合

16歳の高校生は、全年齢平均賃金である487万2,900円を基礎収入と考えます。

労働能力喪失期間は、後遺障害等級が8級であるため、45%です。

労働能力喪失期間は、67歳-18歳で49年とし、49年に対応するライプニッツ係数は25.5017です。

そのため、基礎収入(487万2,900円)×労働能力喪失率(45)%×喪失期間に対応するライプニッツ係数(25.5017)で逸失利益は計算されます。

50歳の公務員 後遺障害等級12級に該当した場合

給与所得者は、源泉徴収票からわかる前年の年収を基礎収入と考えます。

労働能力喪失期間は、後遺障害等級が12級であるため、14%です。

労働能力喪失期間は、67歳-50歳の17年とし、17年に対応したライプニッツ係数は13.1661です。

そのため、基礎収入×労働能力喪失率(14)%×喪失期間に対応したライプニッツ係数(13.1661)で逸失利益は計算されます。

30歳の主婦 後遺障害等級14級に該当した場合

主婦の場合は、女性学歴計全年齢平均の平均賃金である381万9,200円を基礎収入と考えます。

労働能力喪失期間は、後遺障害等級が14級であるため、5%です。

労働能力喪失期間は、14級のむちうちの場合には5年とし、5年に対応したライプニッツ係数は4.5797です。

そのため、基礎収入(381万9,200円)×労働能力喪失率(5)%×喪失機関に対応したライプニッツ係数(4.5797)で逸失利益は計算されます。

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

後遺障害逸失利益を増額させるポイント

後遺障害逸失利益を増額させるポイントは、後遺障害が適切な等級に認定されていること、基礎収入が正しく計算されていること及び労働能力喪失期間が正しく計算されていることです。

減収がない場合の後遺障害逸失利益

損害賠償制度が、被害者に生じた現実の損害を填補することを目的とするものであるから、被害者の収入の減額がない場合には、逸失利益が認められないのが原則である。しかしながら、事故後収入の減少がなくても労働能力の喪失がある場合、逸失利益の存在を認める判例もある。すなわち、事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人の努力によるものであることや勤務先や周囲の配慮による等の特段の事情の存在がある場合には判例で逸失利益を認めています。

後遺障害逸失利益に関する解決事例・裁判例

耳鳴りなどの症状から後遺障害等級12級相当の認定が受けられ、後遺障害逸失利益などの増額に成功した事例

依頼者の方は両耳鳴症で、後遺障害等級12級相当との認定を受けました。この結果を踏まえて、依頼者の方が、相手方保険会社と賠償額の交渉に臨んだところ、事故直後に発症した症状ではないということで逸失利益について労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は3年との回答を受けました。しかしながら、最終的に弁護士が介入したことで、賠償額提示額の4倍強の金額を支払ってもらうことに成功しました。

弁護士が介入したことで学生の後遺障害逸失利益と後遺障害等級14級9号が認められた事例

依頼者の方は、自転車で横断歩道を走行中に右後方から相手方車両に衝突された高校生の方でした。転倒した際に肩を地面にぶつけるなどした結果、頚椎捻挫、腰痛捻挫、左上腕骨近位不全骨折等との診断を受けました。後遺障害等級申請をしたところ、非該当でしたが、弁護士が異議申立てをして、14級9号という認定がなされました。また、被害者が高校生であり、逸失利益が認められないとの反論が相手方保険会社からありましたが、在学時にアルバイトをして収入を得ていたこと及び卒業後は進学せずに働く可能性があり後遺障害逸失利益は発生すると主張した結果、後遺障害逸失利益を認めてもらうことに成功しました。

後遺障害逸失利益は弁護士に依頼することで増額できる可能性があります

後遺障害の等級や基礎収入によって、請求できる金額が大きく変わってきます。正しく計算がなされているかどうかについてご自身で判断するのは難しいと思います。そこで、弁護士に相談して適切な逸失利益を獲得しましょう。

子どもと離れて暮らす親(「非監護親」といいます。)は、子どもと一緒に暮らす親(「監護親」といいます。)に対して、子どもの養育費を支払う必要があります。ここでは、養育費の金額や支払期間がどのように決まるのか、また、一度決めた養育費の金額等をどのように変更するのかなどについて解説していきたいと思います。

養育費とは

養育費とは、未成熟子の養育に必要な費用のことをいいます。

養育費に含まれるもの

養育費について、民法には、「子の監護に要する費用」(766条1項)と記載されているにとどまり、その具体的な中身は規定されておりません。一般的には、子の衣食住に必要な費用が広く含まれると考えられております。また、子どもの教育に必要な費用や医療費も養育費に含まれます。

養育費の相場は?養育費算定表による支払額の決め方

養育費は、一般的に、算定表と呼ばれる表を用いて算出されます。この算定表は、監護親・非監護親双方の年収を当てはめるによって、簡易・迅速に適切な養育費の金額を算出することができる表です。家庭裁判所においても、原則として、算定表を用いて養育費を算出する運用となっています。

養育費は、主に、子どもの人数や親の年収によって異なるため、相場というものは特にありません。

養育費の支払期間はいつからいつまで?

養育費は、実務上、監護親から非監護親に対する支払いの請求があった時に発生すると考えられております。支払請求の方法について、特に制限があるわけではありませんが、いつ請求したかを明確にするために、弁護士が作成した内容証明郵便で請求する方法や養育費の分担調停の申し立てる方法がいいでしょう。

養育費の終期は、子が未成熟子でなくなった時です。家庭裁判所では、子が20歳に達した時とされることが多いです。また、子が高校卒業する時までとすることや、子が大学卒業する時までとされることもあります。

養育費の始期や終期については、様々な考え方がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

養育費の請求・支払いに時効はある?

養育費の支払請求には、5年間の消滅時効があります。時効は、養育費の支払いを請求することができることを知った時からスタートし、そこから5年経過した時に完成します。養育費の時効の完成を防ぐためには、5年間が経過する前に、裁判上の請求や強制執行をしなければなりません。

養育費の取り決め・変更の流れ

まずは話し合いを試みる

まずは、当事者で話し合ってみましょう。話し合う内容としては、子一人あたりの養育費の金額だけでなく、支払終期についてもきっちり決めましょう。また、大学の学費や高額な医療費等特別な支出があった場合についてもあらかじめ決めておくのがよいでしょう。

話し合いを拒否された場合、通知書(内容証明郵便)を送る

離婚後に養育費の話合いを拒否されてしまった場合には、内容証明郵便で養育費の支払請求をしておくことも有用です。話合いが拒否されてしまっても、内容証明郵便で請求することによって、養育費分担の始期となるからです。

話し合いで決まらなかったら調停へ

相手方が話合いに応じない場合や、話合いをしてもまとまらなかった場合には、養育費分担調停を申し立てることをお勧めします。調停では、調停委員という裁判所の非常勤職員を通して相手方と話し合うことになります。話合いがまとまった場合には、合意内容が調停調書に記載されます。

調停でも話合いがまとまらない場合には、訴訟や審判という形で決定することになります。

養育費に関する合意書は公正証書で残しておく

当事者間の話合いにより、養育費の合意ができた場合には、合意書を作成します。合意書は、公正証書で作成することを強くお勧めします。公正証書とは、公証役場において公証人という者が作成する書面のことをいいます。公証人は元裁判官や元検察官といった法律の専門家ですので、不備のない合意書を作成することができます。

また、合意書が公正証書である場合、非監護親が支払いを怠ったときには、監護親は、訴訟をすることなく強制執行をすることができるというメリットがあります。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

養育費を請求する方(権利者)

以下では、養育費を請求する方(以下、「権利者」といいます。)に向けた解説をしていきます(以下、養育費の請求される方を、「義務者」といいます。)。

公正証書もあるのに、相手が養育費を払わない・払ってくれなくなった

義務者が養育費を支払ってくれない場合には、義務者の財産を強制執行することになります。

強制執行の方法には、義務者の給与を差し押さえる方法があります。この方法は、義務者の勤務先から義務者が受け取る給与を直接権利者に支払わせる方法です。ただし、義務者の給与を差し押さえるためには、義務者の勤務先の情報が必要です。

また、義務者の預金口座や不動産等の財産を差し押さえることもできます。これらについても、義務者の預金口座の情報や不動産の情報がわかることが前提です。

強制執行の手続は、多くの書類を作成し、裁判所に提出する必要がございますので、強制執行したい場合には、弁護士にご相談ください。

一括で請求はできる?

養育費は、通常、月額いくらという形で定められます。しかし、一括での支払合意をすることが禁止されているわけではありませんので、当事者双方が合意すれば養育費の一括払いをすることも可能です。例えば、10歳の子が20歳に達するまでの養育費として500万円を一括で支払うという合意も有効です。

他方、養育費が月いくらという形で定められている場合には、一括請求はできません。

きちんと払ってもらえるか不安なので連帯保証人をつけたい

養育費も債務である以上、連帯保証人をつけることは理論上可能です。連帯保証人をつけるためには、権利者と連帯保証人との間で、書面で保証契約を締結する必要があります。

しかし、養育費は義務者の未成熟子に対する生活保持義務に基づいて支払われるものですので、一般的には、保証の性質に馴染まず、保証人を付けることは相当でないと考えられております。また、仮に連帯保証人を付けたとしても、義務者の収入が激減するなど事情変更があった場合には、権利者は、養育費の減額を防ぐことはできません。

金額を決めた当初と事情が変わったので増額してもらいたい

養育費を決めた時と比べて権利者の収入が減った場合などには、養育費の増額が認められる可能性があります。また、収入の減少以外の理由であっても養育費の増額が認められる可能性がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

養育費を減額してほしいと言われた

義務者から、収入が減少してしまったため、養育費を減額してほしいと言われることがよくあります。養育費は、主に権利者と義務者の収入によって決まるため、義務者の収入が減った場合には、養育費が減額されることになります。

また、権利者が再婚し、再婚相手と子が養子縁組をした場合、又は義務者が再婚し、再婚相手との間に子が生まれた場合にも、養育費の減額が認められることになります。

妊娠中の離婚でも養育費を受け取れる?

妊娠中に離婚した場合であったとしても、権利者は義務者から養育費の支払いを受けることができます。養育費を受け取りながら生活保護を受けることはできる?

養育費の支払いを受けていたとしても、生活保護の受給要件を満たしていれば生活保護を受給することができます。

養育費はいらないので子供を会わせたくない

非監護親が子と会うことを面会交流といいますが、養育費と面会交流は直接関係ありません。ですので、養育費を受け取らない代わりに子を義務者に会わせないということはできません。逆に、義務者は、面会交流をさせてもらえないことを理由に養育費の支払いを拒むことはできません。

養育費を払う方(義務者)

ここからは、義務者の方に向けた解説をしていきます。

増額請求をされたが、応じなければならない?

応じなければならないということはありません。しかし、権利者の収入が激減しているなどの理由であれば、最終的に審判によって増額が認められてしまう可能性があります。

自分の生活が大変なので減額したい

義務者の収入が減少した場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。また、義務者が再婚し、義務者と再婚相手との間に子が生まれた場合、又は権利者が再婚し、再婚相手と子との間で養子縁組をした場合には、養育費の減額が認められる可能性が高いです。

このような場合には、養育費の減額調停を申し立てる必要があります。

養育費を払わず(払えず)にいたら強制執行をされた

基本的には、強制執行されてしまった(権利者に回収されてしまった)養育費については取り戻すことはできません。しかし、上で述べたような養育費の減額事由が存在する場合には、将来の養育費を減額することができます。この場合には、養育費の減額調停を申し立てる必要があります。また、権利者に事情を説明して強制執行を取り下げてもらうことができるかもしれません。

離婚した相手が生活保護を受けているので、養育費を減額してほしい

権利者が生活保護を受けていたとしても、原則として、養育費の減額をすることはできません。生活保護は、他の手段によって生活が維持できない場合に初めて受給することができるもの(生活保護法4条1項、2項)ですので、権利者が生活保護を受給していることをもって養育費を支払う必要性が無くなるものではありません。

養育費は扶養控除できる?

養育費の支払いをもって、扶養控除を受けることはできません。扶養控除を受けるためには、被扶養者と生計を一にしている必要がありますが、親権者でない非監護親は、子と生計を一にしているとはいえないからです。

自己破産したら養育費を支払わなくてもいいですか?

自己破産した場合には、借金等の支払義務は免除されます(「免責」といいます。)。しかし、養育費の支払義務は免責されません(破産法253条1項4号ハ)ので、義務者は破産手続終了後も、養育費を支払いを続ける必要があります。

養育費について困ったことがあったら、弁護士への相談がおすすめ

養育費は、法律に直接書いていないことが多く、以上の解説も一般論を述べたものに過ぎません。ご自身のケースではどのようになるのかなどについては、弁護士に相談してみてください。ALGでは、数多くの養育費に関する案件を扱っており、組織としてのノウハウが集結しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

有責配偶者という単語や、有責配偶者からの離婚は認められないということを聞いたことがあると思います。自身が有責配偶者であるか否かは、離婚において重要な意味を有します。では、そもそも有責配偶者とは何か、また、有責配偶者が離婚において重要な意味を持つ理由は何か、について、以下、解説します。

有責配偶者とは

有責配偶者とは、婚姻関係が破綻した場合に、責任のある配偶者のことをいいます。

有責配偶者であっても、当事者同士で話合いによって離婚することはできます。しかし、話し合いがうまくいかず、裁判によって離婚をする場合、有責配偶者からの離婚請求は、容易には認められません。

有責配偶者となるケース

有責配偶者となる場合を紹介します。まずは、浮気や不倫などの不貞行為をした場合です。また、正当な理由なく生活費を渡さないなど、悪意の遺棄をした場合です。さらに、3年以上の生死不明の状態、強度の精神病で回復の見込みがない場合やドメスティックバイオレンス(DV)等その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合をいいます。

有責性を証明するための証拠

有責性を証明するための証拠について説明します。有責配偶者となるケースには様々なものがあることを説明しましたが、ケースごとに有責性を証明する証拠は異なります。たとえば、不貞行為の場合、ラブホテルに二人で入るところや出てくるところの写真、肉体関係があることを前提とした会話のやりとりを記録したメールやLINE等です。また、DVであれば、診断書やけがの写真などが有力となるでしょう。

有責配偶者からの離婚請求は原則認められていない

有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められていません。なぜなら、自らが婚姻関係を破綻させる理由を作っておきながら離婚を求めることは身勝手であるといえるからです。

もっとも、例外的に認められる場合がありますので、以下で説明します。

有責配偶者からの離婚が認められるケース

有責配偶者からの離婚が認められる場合とは、①長期にわたって別居しており、②夫婦間に未成熟子がおらず、③離婚することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと、が必要とされます。これらは三つの全てが必要とされているわけではありませんが、裁判所は、これらの要素を総合的に考慮して、有責配偶者からの離婚請求の可否を判断しているものと考えられています。

勝手な離婚を防ぐには、離婚届の不受理申出制度を利用する

離婚届が提出された際、市区町村の担当者は、離婚意思が双方にあることなどは確認せず、記載漏れがないかなどの形式面のみを確認して、離婚届を受理しますので、一方の意思に基づかずに離婚届が受理されてしまう場合がありえるのです。本人の意思に基づかずに離婚届が提出されることを防ぐ方法として、離婚届不受理申出制度があります。あらかじめ離婚届不受理申出届を市区町村役場に提出することによって、他方の勝手な離婚届の提出を防ぐことが実現できます。特に、離婚条件などの話し合いが終わるまで離婚したくない場合や、相手方が離婚を強く求めている場合には、効果的であるといえるでしょう。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

有責性に時効はあるか

有責性に時効は存在しません。したがって、裁判所は、時間の経過とともに、有責性が全てなくなるということは考えておらず、前述した有責配偶者からの離婚請求が認められる場合にのみ、離婚請求を認めることとしています。

一方で、不貞等の慰謝料請求の場合には、時効があります。これは、不貞等の慰謝料請求の性質が、民法709条の不法行為であることからです。したがって、不貞等を知った時から3年、もしくは、不貞行為の時から20年が経過することによって、不貞等の慰謝料請求権は消滅します。

どちらにも有責性がある場合の判断は?

配偶者の双方に有責性がある場合には、離婚になった原因の割合が小さい方の配偶者の離婚請求については、離婚が認められやすいとされています。他方で、離婚になった原因の割合が大きい方の配偶者の離婚請求が認められないわけではありませんが、離婚になった原因の小さい方の配偶者と比較すると、離婚請求が認められにくいものといえます。すなわち、有責性のバランスによって判断が変わってくることになるのです。

別居中の婚姻費用について

別居中の有責配偶者からの婚姻費用の請求は認められにくいといえます。なぜなら、自らが婚姻関係を破綻させる理由を作っておきながら離婚を求めることは身勝手であるといえるからです。ただし、夫婦が別居することに関して、子どもには責任がないことからすれば、子どもへの養育費については、有責性の有無にかかわらず支払われるべきとされています。

有責配偶者に慰謝料請求する場合の相場は?

有責配偶者に慰謝料を請求する場合には、有責であることを立証できなければなりません。それには、有責であることの証拠が必要となります。不貞やDV等の慰謝料を請求する原因、婚姻期間、不貞やDV等の頻度や回数等、個々の事情は異なりますが、金額としては、数十万円から300万円あたりが相場であると言えるでしょう。

有責配偶者との離婚は弁護士に依頼したほうがスムーズにすすみます。

離婚する相手方が有責配偶者である場合、離婚を求めることはもちろん、有責となった原因について慰謝料を請求できるか、その額の相場はいくらか等、専門的な判断が必要となります。そこで、有責配偶者との交渉や慰謝料の請求等、有責配偶者との離婚をスムーズに進められるよう、専門的な判断ができる弁護士に相談することを強くお勧めします。

交通事故の前から、被害者にあった身体的・心因的な要因(素因)が原因となって、損害が発生したり、拡大したりすることがあります。そのような場合に、保険会社や加害者から、損害賠償額に一定割合の減額を求められる場合があり、これは素因減額と呼ばれます。

以下では、交通事故の素因減額について説明します。

素因減額とは

素因減額とは、被害者が、交通事故の前からもつ身体的・心因的要因が原因(素因)となって、損害が発生もしくは拡大したと認められる場合に、公平の観点から、素因の程度に応じて、損害賠償額に一定割合の減額を認める考え方をいいます。

心因的要因について

素因減額の心因的要因としては、被害者の心理的、精神的、性格的な要因が考えられます。心因的要因としての素因減額には基準はなく、個別具体的に判断されます。

他覚初見は認められず、医学的根拠がないが、自覚症状とその証言もある場合に、素因減額を認めるか否かが争われることがあります。

身体的要因について

たとえば、被害者が平均的な人と比較して首が長い場合や肥満であるなど、特異な身体的特徴があった場合でも、その特徴が疾患にあたらない場合には、原則として、素因減額の対象とはならないとされています。

事故の前から疾患があるからといって、必ず素因減額の対象とされるとは限りません。一律に決まった基準はなく、あくまでも、個別具体的に判断されるのです。

ヘルニアや骨粗鬆症等、加齢による老化現象においても、それが年齢相応のものであれば、素因減額の対象とはされません。

保険会社から素因減額が主張されやすいケース

加害者や保険会社から素因減額が主張されやすいケースとしては、既往症がある場合や、被害者が高齢である場合等があげられます。特に、被害者が高齢である場合には、年齢相応の老化現象もあり、加害者や保険会社は、これを理由として医学的根拠に基づかずに素因減額を求めてくることがありますので注意が必要です。

素因減額の立証について

立証するのは誰?

素因減額の立証をしなければならないのは、素因減額を主張する加害者及び保険会社です。素因減額によって利益を得るのは加害者や保険会社であることから、その立証責任を負うのです。したがって、加害者や保険会社が、素因減額を立証できない場合には、素因減額が認められないことになります。

立証する内容は?

加害者や保険会社は、素因減額を立証するために、被害者の肉体的・精神的・体質的な特徴や特性が、単なる被害者の特徴や特性ではなく、疾患にあたることを立証する必要があります。また、加害者や保険会社は、交通事故のケガが、事故と疾患の両方が原因になって発生していることを立証しなければなりません。さらに、素因減額をしなければ損害分担として公平に反することになること、も立証しなければなりません。

損害賠償請求時の素因減額を争う場合の判断基準

素因減額を争う場合において、示談交渉で解決できない場合には、調停や裁判となります。その場合には、交通事故の態様や事故車両の損傷状況、既往症の有無及び既往症の内容や程度、交通事故で被った傷害の治療に必要とされる平均的な期間、受傷・発症・拡大した傷害の内容・部位・程度を判断基準として、素因減額ができるか否かが判断されます。

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

素因減額と過失相殺の順序

素因減額と過失相殺の両方が問題となる場合については、まずは素因減額をして、のちに過失相殺をするという方法が一般的です。

素因減額と過失相殺の計算式

素因減額と過失相殺の計算について具体例を用いて説明します。

たとえば、損害金額200万円、過失割合が2割、素因減額3割の場合、まずは、素因減額がされますので、200万円×0.7=140万円。続いて、過失相殺がされますので、140万円×0.8=112万円。

以上より、112万円が損害賠償額となります。

素因減額についての判例

素因減額についての判例を紹介します。

まずは、素因減額が認められた判例を紹介します。

最高裁判所 平成5年9月9日

交通事故により受傷した被害者がその後自殺し、被害者の遺族が、加害車の運転者等に対し、死亡による損害を含む損害賠償を請求した事案。

裁判所は、事故と自殺との間に因果関係があるとしたうえで、被害者の心因的要因が自殺に寄与している点を考慮して、賠償額の減額を認めた。

次に、素因減額が認められなかった判例を紹介します。

最高裁判所 平成8年10月29日

追突事故によって、頚椎捻挫の傷害を負った被害者が、加害者に損害賠償請求をしたところ、加害者は、被害者が、平均的体格に比べて首が長く、多少の頸椎の不安定症があるという身体的特徴を有していたことから症状を悪化・拡大させたとして、素因減額を主張した事案。

裁判所は、不法行為により傷害を被った被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有しており、これが、加害行為と競合して傷害を発生させ、又は損害の拡大に寄与したとしても、身体的特徴が疾患に当たらないときは、特段の事情がない限り、これを損害賠償の額を定めるに当たりしんしゃくすることはできないとして、本件被害者の特徴を損害賠償の額を定めるにあたって考慮できないとした。

素因減額についてお困りの場合は弁護士にご相談ください

加害者や保険会社が、素因減額について主張してきた場合には、被害者も、医療と法律に関する専門的な知識が必要となりますので、一人で加害者や保険会社と交渉することは難しいでしょう。そこで、素因減額について専門的な知識を持つ弁護士に依頼して、加害者や保険会社との交渉を任せれば、適正な賠償金を獲得するために動いてくれるでしょう。加害者や保険会社が、素因減額について主張してきた場合や主張することが予想される場合には、弁護士に相談することを強くお勧めします。

交通事故に遭うと、すぐに加害者側の保険会社から連絡があることがほとんどです。しかし、保険会社には自分で対応した方がいいのか、弁護士を入れた方がいいのか……。初めての交通事故被害では、悩んでしまって当然です。

このコラムでは、弁護士を依頼するメリットをご紹介いたします。弁護士を入れるかを悩んでいる方は、ぜひこのコラムをご覧ください。

メリット1:弁護士に依頼すると慰謝料が増額する可能性が高くなる

交通事故の場合、件数がとても多いことから、入通院の期間や後遺症の程度を踏まえた慰謝料額の基準(算定基準)が作られています。

算定基準には三つあり、自動車損害賠償保障法(自賠法)の基準である自賠責基準、個別の保険会社の基準である任意基準、弁護士が介入した場合の基準である弁護士基準です。基本的に、慰謝料額は弁護士基準が一番高額となり、それに任意基準、自賠責基準と続きます。

弁護士が介入しない場合、通常は、任意基準で慰謝料が算定されます。他方で、弁護士が介入した場合、弁護士基準で慰謝料額が算定されることになります。そのため、弁護士が介入する方が慰謝料額は高くなりやすいです。

メリット2:ストレスになる相手保険会社とのやり取りを任せられる

加害者が任意保険に入っていた場合、相手保険会社とやり取りをしながら、示談を目指すことになります。しかし、被害者にとっては自分が関わる唯一の事件でも、保険会社にとっては取り扱っている多数の事件の一つにすぎません。また、保険会社は賠償額を低額に収めたいので、この点でも利害が対立します。そのため、保険会社とのやり取りはどうしてもストレスになりやすいです。

弁護士に委任すると、保険会社とのやり取りを任せることができるので、ストレスを減らすことが可能です。

メリット3:適切な通院の仕方・診察のアドバイスをします

適正な慰謝料をもらうためには、適切に通院をして、診察もきちんと受けることが重要となります。特に通院慰謝料や後遺障害慰謝料を適正に受け取るためには、適切に通院を続けることが必要です。

弁護士を入れた場合、通院先や通院頻度について、必要なアドバイスを受けることができます。そのため、この点でも弁護士を入れるメリットがあります。

メリット4:保険会社からの治療費打ち切りに対応し、治療延長の交渉をします

保険会社による治療費の立て替えは一種のサービスであるため、通院期間が長くなると打ち切られることがあります。

このとき、まだ治療を続けたいということであれば、治療費の立て替えを延長するよう交渉することが考えられます。しかし、被害者本人で、必要な情報を取捨選択して交渉をするのは難しいことが多いです。弁護士であれば、交通事故事件の知識と経験を生かして、保険会社と交渉することができ、延長が認められる場合も少なくありません。

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

メリット5:後遺障害等級認定・異議申し立てを行います

保険会社に対して、ケガがなければ将来的に得られるはずだった利益(逸失利益)や、後遺症の慰謝料を請求するには、後遺障害として認定を受けることが必要です。

しかし、保険会社に後遺障害の認定申請をお願いすると、保険会社側の意見を踏まえて判断がされることになります。また、一人で認定申請をするのは、調べるべきことも多いため負担が大きくなりやすいです。

弁護士を入れれば、後遺障害等級認定の申請に必要な手続きを弁護士に任せることができます。医師への後遺障害診断書の作成の依頼などは自分でする必要がありますが、負担を大きく減らすことができます。

メリット6:適正な休業損害がもらえるよう、アドバイスします

休業損害とは、通院などをしていたために得られなかった収入のことをいいます。

休業損害をどのように計算するかは、事案によって異なる部分もあります。弁護士を入れると、その事案にあった方法で休業損害を計算することができるため、適正な休業損害を受け取ることが可能になります。

弁護士依頼のデメリットはない?

弁護士を入れることによる最大のデメリットは、費用倒れのリスクがあることです。ALGの場合、費用が回収金額によって定まるので費用倒れのリスクはありません。また、弁護士特約がある場合には、費用倒れを心配することなく弁護士に依頼することができます。

また、弁護士によって扱っている事件は異なるため、交通事故に強い弁護士もいれば、他の分野に強い弁護士もいます。交通事故をあまり扱っていない弁護士に依頼した場合は、適切な解決を図れない可能性があります。

交通事故に遭ったら、弁護士に相談すべき。迷ったらまずは無料相談を

交通事故事件で弁護士を入れることには、ここまで見てきたようなメリットがあります。特に、慰謝料の増額の可能性と、保険会社とのやり取りからの解放を理由に弁護士を依頼される方が多いです。

もっとも、きちんとメリットを享受するためには、交通事故に強い弁護士を選ぶことが重要です。ALGでは多くの交通事故事件を扱っており、交通事故分野に強い弁護士が多数います。ALGにご依頼いただければ、きっと挙げてきたメリットを実感していただけるでしょう。

交通事故に遭って、弁護士を入れるかどうか迷っている方は、まずは一度弁護士にご相談ください。

後遺障害というと、手足の一部を失ってしまったり、ケガがいつまでも痛んだり、傷痕が残ってしまったりというものがイメージしやすいのではないでしょうか。一方で、腕や足の関節がうまく動かせなくなってしまった場合も、後遺障害にあたることがあります。

このコラムでは、そのような場合に問題となる関節の可動域制限について解説いたします。治療をしたのに、関節がうまく動かせない症状が残ってしまったというという方は、このコラムをご覧ください。

可動域制限とは

人は、関節を曲げたり伸ばしたりすることで、腕や足を自由に動かすことができます。この曲げたり伸ばしたりして動かすことができる範囲を、関節の可動域といいます。可動域制限とは、可動域が以前と比べて狭くなった状態のことをいいます。

可動域制限が後遺障害として認められるのは、原則として、腕や足の重要な関節(三大関節)について、屈曲・伸展という主要運動が制限されている場合に限られます。

交通事故による可動域制限の原因

交通事故によって可動域制限が生じるのは、交通事故で骨折した後に関節部分がうまくくっつかなかったり、神経に損傷が生じたりして、関節をうまく動かすことができない状態になるためです。このような状態になるのは、交通事故によって関節の近くにある骨が骨折した場合や、大腿骨の骨頭(大腿骨の丸い上端部分)が壊死して人工股関節に置換した場合などに生じ得ます。このような骨折などが生じていない場合には、可動域制限の原因が交通事故であるかどうかが医学的に明らかでないため、可動域制限があっても後遺障害として認定してもらえないことが多いです。

例えば、関節付近に骨折はないが痛むから曲げられないという場合には、基本的に可動域制限にあたらないことになります。もっとも、この場合でも局部に神経症状を残すもの(14級9号)という後遺障害として認められる可能性はあります。

可動域制限の後遺障害認定に必要な要件

関節の可動域制限が後遺障害として認められるためには、可動域制限が交通事故によって生じたものであるだけでなく、三大関節について生じており、しかも一定の程度を超えて可動域が制限されている必要があります。可動域制限の程度については「用を廃したもの」「著しい機能障害」「機能障害」の三つの基準が存在します。

関節の「用を廃したもの」

「用を廃したもの」には、①関節が硬直した場合、②完全弛緩性麻痺かそれに近いものになった場合、③人工関節又は人工骨頭を挿入置換された上で、ケガのない腕や足と比べて可動域が2分の1以下である場合が含まれます。

①硬直とは、関節が全く可動しないか、ケガのない腕や足と比べて関節可動域が10パーセント以下に制限されている状態のことです。②完全弛緩性麻痺とは、末梢神経が機能しないために自分の意思で動かすことができない状態のことです。

関節の「著しい機能障害」

可動域には個人差があるため、単純にケガをした腕や足の可動域だけを計測しても、事故前と比べて制限されているかは分かりません。そこで、可動域制限の有無は、基本的には、ケガをしていない腕や足と比較して判断します。

「著しい機能障害」とは、①ケガをしていない腕や足と比較した場合に、可動域が2分の1以下に制限されたか、②人工関節又は人工骨頭を挿入置換された上で、可動域が2分の1以下に制限されていない(「用を廃したもの」の③にあたらない)場合です。

関節の「機能障害」

「機能障害」とは、ケガをしていない腕や足と比較した場合に、ケガをした手足の可動域が4分の3以下に制限された場合をいいます。

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

可動域制限の後遺障害等級と慰謝料

可動域制限が後遺障害として認められる場合でも、制限のある関節の数や制限の程度によって、後遺障害の等級が異なります。また、左右の一方ではなく左右両方に可動域制限が存在すれば、その分等級は高くなり、重大な後遺障害として扱われます。具体的な等級と弁護士基準での慰謝料額は、以下の表のとおりです。

上肢

| 等級 | 後遺障害の内容 | 後遺障害慰謝料 (弁護士基準) |

|---|---|---|

| 1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの | 2800万円 |

| 5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの | 1400万円 |

| 6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 1180万円 |

| 8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 830万円 |

| 10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 550万円 |

| 12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 290万円 |

下肢

| 等級 | 後遺障害の内容 | 後遺障害慰謝料 (弁護士基準) |

|---|---|---|

| 1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの | 2800万円 |

| 5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの | 1400万円 |

| 6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 1180万円 |

| 8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 830万円 |

| 10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 550万円 |

| 12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 290万円 |

可動域制限が認められた裁判例

弁護士法人ALG&Associates埼玉法律事務所が関わった、可動域制限に関する事例をご紹介いたします。

この事件は、被害者が下腿に関する複雑骨折を負い、足に重い可動域制限を残すことになったという事案です。後遺障害申請の段階で、被害者の方から弊所にご依頼いただきました。弊所からは、主治医の先生に追加で必要となる検査を依頼したうえで、後遺障害診断書をご作成いただきました。結果として、他の後遺症も含めて併合7級の認定を受けることができています。

その後、消極損害について激しい争いになり訴訟も提起しましたが、最終的には和解を成立させ、自賠責保険金を含めて6100万円(治療費など除く。)を獲得しています。

可動域制限の後遺障害が残ってしまったらご相談ください

可動域制限の有無や程度の判断には、専門的な知識が必要となります。そのため、後遺障害等級認定を得ようと思っても、被害者本人だけで対応するのには難しい部分もあります。

ALGでは多数の可動域制限の事件を扱っているため、可動域制限に関する知識があることはもちろん、豊富な経験も有しています。

交通事故のケガで関節がうまく動かせなくなってしまった場合などには、まずは一度弁護士にご相談ください。

離婚の際には、決める必要があることや、決めておいた方がいいことがいくつもあります。子どもに関して決めておいた方がいいことの一つが、面会交流です。

しかし、親権や養育費に比べると、面会交流という言葉はあまり馴染みがありません。このコラムでは、面会交流の意味、内容、決め方など面会交流をめぐる疑問にお答えしています。面会交流についてお悩みのことがあれば、ぜひこのコラムをご覧ください。

面会交流とは

面会交流とは、子どもと一緒に生活をしていない親が、子どもと交流をすることをいいます。離婚のときには父母の一方を子どもの親権者と定め、父母の一方だけが子どもと一緒に生活します(監護親)。

しかし、離婚をしても、父母と子どもとの親子関係は続きます。子どもと一緒に生活していない親(非監護親)が、「子どもに会いたい」と考えるのは自然なことです。面会交流は、そのような非監護親の願いを実現するとともに、子どもの福祉のために親子間のかかわりを確保するための手段なのです。

面会交流ができるのは何歳まで?

制度上は、子どもと共同生活を送らなくなった時点から、子どもが成人するまでの間は、面会交流を求めることができます。

もっとも、面会交流が必ず認められるわけではありません。子どもが自分の意思を示せる年齢になると、面会交流を行うかについては子どもの意思が尊重されます。令和4年4月1日から成人年齢が18歳となりますが、子どもが15歳以上の場合、面会交流を行うかはほとんど子どもの意思にかかっているため、事実上の影響は小さいかもしれません。

別居中でも面会交流はできるのか

別居中でも、面会交流は可能です。面会交流は、子どもと親が離れて暮らしている場合であれば、離婚前であっても認められるためです。離婚調停をしている場合も同様です。

離婚調停中に面会交流について取り決めをしたい場合には、調停の場で話し合いをすることも考えられます。また、当事者に弁護士がついている場合には、調停の場以外で、弁護士を通して面会交流の日時、場所、方法などを調整することもあります。

面会交流について決めるべきルールとは

面会頻度

面会交流について決めるべきルールの一つが、面会をする頻度です。裁判所が、審判で面会交流の頻度を決める場合には、月1回程度となることが多いです。もっとも、当事者間で合意ができるのであれば、より高い頻度や低い頻度での面会交流も考えられます。

頻度を決めるにあたっては、子どもの負担になりすぎないように気をつける必要があります。

面会時間

事前に、面会交流にかける時間や、開始時刻と終了時刻を決めておくことで、個別的な日程調整をスムーズに進められます。

具体的な面会交流の時間や、開始時刻と終了時刻は、事案による部分もありますが、子どもの年齢などを考慮して決定することになるでしょう。

面会交流の時間についての取り決めの例としては、面会交流の時間は、午前10時から午後4時までの6時間とすることなどが考えられます。

面会場所

非監護親による連れ去りの危険性があるような場合には、面会交流の場所も事前に決めておいたほうがいいでしょう。

一方で、面会交流の場所について厳しい取り決めをすると、柔軟に対応できない可能性もあります。例えば、新型コロナウイルスの感染拡大によって、事前に合意していた場所から変更をせざるをえなくなり、再度の話し合いが必要となっている事案もあります。柔軟な対応のために、場所の決定は、非監護親に任せることも考えられます。

非監護親が子どもと会う方法

面会交流を開始するため、監護親の下にいる子どもをどのように非監護親の下まで移すかは、トラブルが生じやすい部分です。監護親が子どもを連れていき、非監護親が子どもと合流する場所や、合流までの方法については、あらかじめ決めておくことが望ましいでしょう。

当事者同士で会うとどうしても争いになってしまうような場合には、監護親の両親(子どもの祖父母)などが、合流場所まで子どもを連れて行くことも考えられます。

連絡方法

面会交流について合意したときの条件によっては、面会交流の日程、時間、場所などについて、改めて監護親と非監護親との間で連絡をとる必要があります。

連絡をとるときに無用のトラブルが発生するのを避けるため、あらかじめ連絡方法を決めておくことが考えられます。例えば、発言の有無で揉めそうであればSNSを利用したり、やり取りをすぐに終わらせたければ電話を利用したりするという方法を選択することが考えられるでしょう。

学校行事への参加

面会交流では、非監護親は基本的に子どもと一緒に遊んで時間を過ごすことになります。

もっとも、親としては、一緒に遊ぶだけでなく、入学式や授業参観、運動会などの学校行事に参加して子どもの成長を見守りたいと考える場合もあるでしょう。非監護親が学校行事への参加を望む場合には、監護親から学校行事の情報を得るためにも、事前に取り決めをしておいた方が望ましいです。

プレゼントやお小遣い

親としては、久しぶりに会った子どもに対して、つい色々と買ってあげたくなるのが人情です。とはいえ、監護親からすると、高価や大量のプレゼントは子どもの健全な成育を妨げかねない行為であり、監護親と非監護親との間のトラブルにつながりやすいです。

クリスマスや誕生日などのプレゼントやお小遣いについてあらかじめ決めておくことは、そのようなトラブルの発生を防止するのに役立ちます。

対面以外の交流方法

面会交流には、直接会って話したり遊んだりするという方法(直接交流)だけではなく、電話やテレビ電話を通じて会話をしたり、SNSを通じてメッセージのやり取りをする方法(間接交流)もあります。

監護親が直接交流に反対する場合には、間接交流について合意しておいて、後ほど改めて直接交流について話し合うということも考えられます。

宿泊について

普段子どもに会っていない親からしてみると、子どもに宿泊してもらい、一緒に過ごしたいと思うのは自然です。一方で、夫婦が離婚するときには何らかのトラブルがあることが多く、監護親からすると、子どもが帰ってこないと不安に駆られることになります。

面会交流時に宿泊をしたい場合には、あらかじめ相手方と相談をしておきましょう。

祖父母の面会交流

子どもの祖父母には、面会交流権はありません。面会交流権が認められているのは、あくまで子どもの親に対してのみだからです。

もっとも、離婚や別居前には、非監護親の祖父母に対して子どもが懐いていたということも良くあります。監護親が認めるのであれば、非監護親の祖父母と子どもとが会うことはできるため、まずは監護親に頼んでみるのが良いでしょう。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

面会交流を決める際の流れ

面会交流の取り決めをする方法は、大きく分けて三つあります。①監護親と非監護親間の協議、②調停、③審判です。

非監護親として、子どもとの面会交流を求める場合には、まずは①協議から始めましょう。①協議が整わない場合には、裁判所を通した話し合いである②調停に移行することになります。調停でも面会交流について合意ができない場合には、裁判所が判断をする③審判へと移行します。

まずは夫婦間での話し合い(協議)

非監護親として面会交流をしたい場合、まずは監護親と①協議をすることになります。協議の方法は、電話やSNSなどどのような方法でも構いません。

協議の結果、面会交流をすることの合意できた場合は、具体的な取り決めの内容を合意書などに残しておきましょう。相手方の協力が得られるのであれば、公正証書にすることも考えられます。

協議をしても合意ができなかった場合には、次のステップである調停を利用することになります。

話し合いで決まらない場合は面会交流調停へ

②調停では、各当事者は裁判所に出向き、裁判所のスタッフである調停委員に対して、自身の意見や知っている事実について話をすることになります。調停で合意ができれば、面会交流の条件をまとめた調停調書が作成されます。

他方、調停はあくまで裁判所を通じた話し合いであるため、合意ができない場合があります。その場合は、③審判に移行して、当事者の主張をもとに裁判所が判断することになります。審判の場合は、裁判所が示した判断について審判書が作成されます。

調停や審判では、心理学や社会学などの専門的知見を持つ家庭裁判所調査官が、子どもの意思や家庭環境、学校や保育園・幼稚園での状況を必要に応じて調査します。当事者間での合意や、裁判所の判断にあたっては、調査官による調査結果が資料となります。

取り決めた面会交流が守られなかった場合

調停や審判で取り決めをしたのに面会交流が行われなかった場合には、履行勧告と間接強制の手続きを取ることが考えられます。

履行勧告とは、裁判所から監護親に対して、きちんと面会交流を行うよう勧告するという制度です。あくまで勧告ですので、強制的に面会交流を行わせることはできません。

間接強制とは、監護親が面会交流を行わなかった場合に、間接強制金という金銭を支払わせるという制度です。金銭の支払いという心理的な圧迫を与えることで、監護親に対して面会交流を行うよう促します。

取り決めた面会交流を拒否したい場合

一度取り決めた面会交流について、拒否することは原則的にできません。離婚の際に生じたトラブルなどから、監護親が、相手方に会いたくない、子どもに会わせたくないと考えることは良くあります。しかし、面会交流は、親子間の触れ合いを通じて子どもの健全な成長を促すなど、子どもの福祉のために認められるものです。面会交流が子どもの利益につながる以上、監護親の一存でその機会を奪うことはできません。

もっとも、面会交流を行うことが子どもの福祉に反するような状況であれば、子どもの面会交流を拒否できる場合もあります。例えば、前回の面会交流中に非監護親が子どもに暴力をふるった場合や、前回の面会交流直後に子どもが体調を崩し、面会交流を強く拒絶しているような場合には、面会交流の拒否が認められることもあります。

面会交流と養育費の関係

面会交流と養育費は、どちらも子どもに関するものですが、あくまで別個の制度です。

監護親から非監護親に対して養育費の支払いを求めたのに、非監護親が養育費を支払わないからといって、面会交流を拒否することはできません。逆に、監護親が子どもとの面会交流をさせてくれないからといって、非監護親が養育費の支払いを拒否することもできません。

再婚した場合の面会交流

監護親や非監護親が再婚した場合でも、面会交流は続ける必要があります。再婚は、非監護親と子どもとの親子関係には影響を及ぼさないからです。子どもが監護親の再婚相手との間で養子縁組をしたり、監護親の再婚相手が面会交流を拒否したりしている場合でも、同様に面会交流は続ける必要があります。

再婚後に面会交流をするとき、面会交流に再婚相手が同席するかは、子どもの意思を踏まえて、慎重に判断する必要があります。

面会交流で不安なことがあれば弁護士に依頼してみましょう

面会交流は、非監護親や子どもにとって、親子のかかわりを維持するための貴重な機会です。一方で、離婚をめぐる対立などから、当事者同士では話し合いがまとまらないことも少なくありません。また、個別の事案で必要な条件や、裁判所による判断の見通しは、家事事件の専門家でないと簡単にはわかりません。

非監護親であるか監護親であるかにかかわらず、面会交流についてお悩みがありましたら、まずは一度弁護士にご相談ください。

-

- 保有資格

- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)