監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

養育費は、子どもの衣食住のために要する費用、教育費、医療費をも含んだ費用であり、子どもの成長にかかせないものです。子どもを監護する親は、子どもを監護していない親に対して、養育費の支払いを求めることができます。養育費の決め方は、話合いによる方法や家庭裁判所が決める方法がありますが、ここでは、家庭裁判所での話合いである調停について解説していきます。

以下では、子を監護する親を「権利者」と呼び、子を監護していない親を「義務者」と呼んで解説します。

養育費調停でできること

養育費の調停には、養育費請求、養育費増額請求、養育費減額請求の3つの調停があります。それぞれの調停では、具体的にどのようなことができるのでしょうか。以下、解説します。

養育費の請求

養育費請求調停は、養育費の支払いまたは取決めがされていない場合に、権利者が義務者に対して、養育費の支払いを求め、または取り決めるための調停です。離婚する際に養育費の取決めをしなかったために養育費を受け取っていない権利者が義務者に対して養育費の支払いを求める際には、養育費請求調停をします。また、結婚はしていないものの、子どもを産んだ母が子どもを認知した父に対して養育費の支払いを求める場合も、この調停をします。

養育費の増額

養育費増額請求の調停は、養育費の取決めがされているものの、何らかの事情で取り決められた養育費の金額が過少となってしまった場合に、権利者が義務者に対して養育費の増額を求める際に行われる調停です。例えば、子どもが私立学校に進学するために多くの費用がかかる場合、子どもが大きな病気を患ってしまい、多くの医療費がかかる場合などに行われます。

養育費の減額

養育費減額請求の調停は、養育費の取決めがされているものの、何らかの事情で取り決められた養育費の金額が義務者にとって過大となってしまった場合に、義務者が権利者に対して養育費の減額を求める際に行われる調停です。例えば、義務者が失職してしまった(または大幅に減給された)場合、義務者が再婚するなどして扶養すべき家族が増えた場合などに行われます。

養育費調停の申立てに必要な書類

一般的に、調停の申立てに必要な書類は、①調停の申立書とその写し、②事情説明書、③進行に関する照会回答書、④連絡先の届出書などです。養育費の調停の場合、以上のほかに、子どもの戸籍謄本、申立人ご自身の収入資料、過去の養育費の取決めがわかる資料(増額、減額請求の場合)などを提出することになります。養育費に関する調停の申立てに必要な書類は、裁判所のホームページなどで確認することができますので、申立前に必ず確認しましょう。

養育費調停にかかる費用

調停の申立てには、収入印紙代1200円×子どもの数、郵便切手代1000円程度(裁判所によって異なります。)が必要になります。このほかに、裁判所に向かう際の交通費や、養育費の調停を弁護士に依頼する場合には弁護士費用がかかります。

調停の流れ

養育費の調停はどのような流れで進んでいくのでしょうか。以下、解説します。

家庭裁判所へ調停を申し立てる

まずは、養育費の調停を申し立てます。養育費の支払いや増額を求める場合は権利者が、減額を求める場合は義務者が家庭裁判所に調停の申立てをすることによって調停がスタートします。調停の申立先は、原則として、調停の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。調停を申し立ててから1,2カ月後に第1回目の調停が行われるのが一般的です。

第1回目養育費調停に出席

第1回目の調停が始まりましたら、調停にはきちんと出席しましょう。調停は、裁判官1人、調停委員2人の合計3人で組織される調停委員会によって進められます。もっとも、裁判官は同時刻に開催される複数の調停委員会を掛け持ちしていることが多いため、主として調停を進めていくのは調停委員2名です。調停では、調停委員に対して自己の主張をし、調停委員を通じて相手方を説得していきます。

第2回目以降の調停

2回目以降の調停も第1回目と同じで、調停委員を通じて話合いをします。1回目の調停で調停委員から準備してほしい資料などを指示された場合には、それを準備して2回目の調停に臨みます。調停は、1,2か月ごとに開催されることが多いので、期日間にだいたいの資料は準備することができます。

調停の成立

調停で話合いを進めていき、合意に至った場合には、調停は成立します。調停が成立した場合には、合意内容が記載された調書が作成されます。

他方、話合いで合意が成立しない場合には、調停は不成立となって終了します。養育費関係の調停が不成立となった場合には、審判に移行して、裁判官が養育費に関する結論を出すことになります。

また、調停が成立・不成立となるほかに、調停は取下げによって終了することもあります。調停を申し立てた者は、いつでも調停を取り下げることができます。

不成立になった時はどうなる?

養育費の調停が不成立となった場合には、審判に移行して裁判官が結論を判断することになります。調停が調停委員を通じた話合いであるのに対して、審判は当事者の主張・反論をする場であり、話合いの要素はほとんどありません。審判では、裁判官が当事者の主張や提出された資料を参考に、自らが妥当と考える結論を出すことになります。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

養育費調停を有利に進めるポイント

養育費調停を有利に進めるポイントについて、以下、解説していきます。

養育費の相場

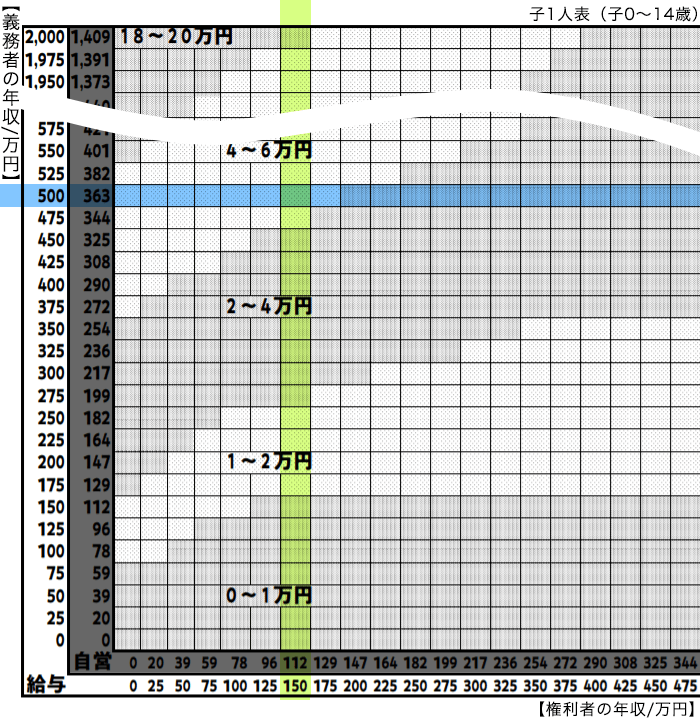

どのような結論を求めるにしても、あらかじめ養育費の相場を知っておくべきです。一般的な家庭裁判所実務では、算定表という表を用いて養育費が算定されます。これは当事者双方の年収を算定表に当てはめると、妥当な養育費を算出することができるものです。算定表によって導き出された養育費が相場となります。例えば、6歳の子どもが1人いる場合で、権利者の給与収入が年150万円、義務者の給与収入が年500万円である場合を例にすると、養育費は4万円から6万円の枠に当たりますので、4万円から6万円の間が養育費の相場となります。

調停委員を味方につける

調停委員は、公正中立な裁判所の職員であるため、当事者のどちらか一方の味方をするということは原則としてありません。しかし、例えば、自分が正当な養育費請求をしているにもかかわらず、相手方が不当な主張をしている場合(養育費を一切支払わないと主張している場合など)には、調停委員は相手方を説得する心強い味方となってくれます。

養育費の請求が正当であることの証明

5-2で解説したように、調停委員は相手方を説得する心強い味方となってくれることもありますが、その前提としては、自己の主張が正当であるということを調停委員に対して理解してもらう必要があります。例えば、権利者が、「義務者の収入はこれくらいあるはずだ」となんの根拠もなく主張しても、調停委員は相手方を説得してはくれません。ですので、調停の当事者は自己の主張が正当であることを証拠をもって証明するように努めることが大切です。

審判を申し立てることを検討しておく

調停で話合いがまとまる可能性が著しく低いと思われる場合などには審判の申立てを検討することもあります。調停は、裁判所を通じての話合いに過ぎないため、仮に相手方が著しく不当な主張をしていたとしても、最終的には相手方の同意がない限り成立することはありません。他方、審判の場合には、相手方の同意と関係なく、裁判官が最終的な結論を判断することになりますので、著しく不当な結論となることはほとんどありません。

弁護士に依頼する

調停を有利に進めるための方法として最も有効なのは弁護士に依頼するという方法です。調停でどのような主張をすればよいか、またはどのような資料を準備すればよいかなどについては、やはり一般の方にはわかりにくいと思います。弁護士であれば、過去の裁判例などを参考に、主張を考え、それを裏付ける資料を集めることもできます。また、調停委員が誤った理解をしているということも、しばしば見受けられますが、法律の専門家でない方がこのような事態に対処するのはかなり難しいと思います。

ですので、弁護士に依頼するというのが調停を有利に進めるために最も有効は方法であるといえます。

よくある質問

養育費調停に相手が来ない場合はどうなりますか?

養育費調停に相手方が出席しない場合には、調停は合意の見込みがないものとして不成立となって終了します。これは、養育費請求、養育費増額請求、養育費減額請求のいずれの場合でも同様です。

養育費調停が不成立となった場合には、事件は自動的に審判に移行します。審判は、当事者の主張と当事者から提出された資料を参考に、裁判官が結論を出す手続です。この手続は、相手方が欠席しても行うことができます。相手方が審判期日を欠席した場合には、申立人側の主張のみを聞いて結論を出すことになりますが、あくまでも裁判官が正当と考える結論を出すことになりますので、申立人の要求が100%認められるとは限りません。

養育費調停で決めたこと金額を払わない場合はなにか罰則などはありますか?

養育費調停で決められて合意内容に違反したとしても、罰金や懲役といった罰則はありません。

しかし、義務者が定められた金額の養育費を定められた期限までに支払わない場合には、権利者は、義務者の財産を差し押さえることができます。差し押さえることができる財産は、義務者所有の不動産、義務者名義の預金口座、義務者が勤務先から受け取る予定の給与などです。差押えの手続を行う場合には、地方裁判所(家庭裁判所ではありません。)に差押命令の申立てをすることによって行います。

なお、養育費の支払いが遅れた場合には、権利者は、義務者に対して遅延損害金の支払いを求めることができます。もっとも、養育費の支払いが滞った場合であっても遅延損害金の支払いを請求するケースはほとんどないというのが実態です。

養育費の調停について弁護士にご相談ください

ここまで記事を読んでいただいた方でも、実際に調停でどのような主張をし、どのような資料を提出すればよいかなど、養育費の調停の進め方についてわからないことも多いと思います。

養育費は、原則として子どもが成人するまでの間ずっと支払われるものですので、長期間の支払いになることが多く、また、一度その金額を決めてしまうと後で変更するのはとても難しくなります。そこで、調停でどのように養育費の取決めをするのかがとても重要になります。また、養育費の取決めを変更する場合には、適切な資料を提出して相手方を説得する必要があります。

そこで、あとで後悔しないためにも、養育費の取決めをする際には、専門の弁護士にぜひご相談ください。

子供を連れて別居する場合の注意点について、ご説明します。

離婚しないで子供を連れて別居をするときの注意点

子供を連れて別居した場合で、離婚をすぐにしないでそのまま別居生活を継続していく場合とすぐに離婚をする場合では、親権獲得の難易、各種様々な請求できる権利等において違いが生じます。

別居後の養育環境

別居後も引き続き、同居中に住んでいたところに住めるとは限りません。保育園や学区が変わることがあります。

婚姻費用や養育費

別居したとしても、離婚をしない限り、婚姻関係は継続しているので、婚姻費用を相手方に請求することができます。また、離婚をして、子供の親権者となって、子供を将来的に育てていく場合には、相手方に養育費を請求することができます。

児童手当、児童扶養手当

児童手当の振り込み先口座を別居日以降も変更しなかった場合には、同居当時の振込先口座に振り込まれ続けることになるので、子供を監護していない親の預金口座に振り込みが継続してなされてしまうことになります。

面会交流

面会交流は、子供の権利です。別居中も、子供を監護していない親と子供の面会交流を行う必要があります。ただ、子供に対して、暴力を振るったことがある親の場合には、面会交流を行わなくて良いと判断されるケースがあります。

別居と子供の連れ去り

連れ去り別居とは、子供を連れて別居することをいいます。

違法な連れ去り別居と判断されないための注意点

連れ去り別居が違法と判断されるケース

子供を虐待していた親が子供を連れて別居した場合

連れ去り別居が正当と判断されるケース

子供を虐待していた親から保護する目的で子供を連れて別居した場合

別居中に子供を連れ去られた場合

子連れで別居中に、子供を連れ去られた場合には、「子の引渡しの請求」を裁判所に提起する必要があります。仮に裁判所手続きを用いることなく、ご自身で、子どもを連れ戻した場合には、未成年者拐取罪が成立する恐れがあります。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

DV、モラハラ加害者との別居

子供が配偶者からモラハラやDVを受けていた場合には、すぐに子供を連れて別居することを考え、実行に移してください。別居先を確保し、移転した後で、離婚の条件や面会交流の話を開始してください。

別居後の子供とのかかわり方

別居は子供のストレスになります。そこで、一緒に住んでいる親は、子供のストレスを解消するべく、子供との時間を増やすなどして、子供の精神状態をケアする必要があります。

よくある質問

家庭内別居する際に子供に対して注意することはありますか?

子供は、両親が不仲であることを敏感に感じ取ることができます。そのため、自分のせいで離婚ができないのではないかといった罪悪感を感じさせない配慮が親には求められます。

別居中から自分の扶養に子供を入れておいたほうがいいですか?

会社によっては、扶養家族がいる社員に対し、家族手当や家賃補助などを支給している場合もありますので、自分の扶養に子どもを入れておいた方が有利です。

配偶者に黙って子供を連れて別居をした場合は慰謝料請求されますか?

同居期間中に、主に子供を監護していた親が、子供を連れて別居した場合は、基本的に慰謝料を請求されることはありません。

子供を連れての別居が違法とならないためにまずは弁護士にご相談ください

子供を連れて別居することを考え、ご自身の別居が違法にあたるか判断に困った場合には、弁護士にご相談ください。不動産を所有している方が亡くなった場合、その不動産は相続財産となります。そのため、故人が遺言書を残していなかった場合には、他の相続人と協議して、当該不動産を誰が取得するか決める必要があります。そして、協議結果を踏まえて、遺産分割協議書を作成します。

もっとも、遺言書や遺産分割協議書のみでは、当該不動産を取得したことを第三者に明示することができません。その結果、色んなトラブルの原因になってしまう可能性がございます。

そのため、相続登記が必要となります。

相続登記とは

相続登記とは、不動産所有者の名義について、故人から不動産取得者に変更する手続きです。この相続登記を怠っていると、色んなトラブルの原因となってしまうため注意が必要です。

相続登記の手続き方法

相続登記は、法務局(登記所)に申請します。相続登記の申請は、全国どこの法務局に申請してもいいわけではなく、不動産を管轄する(具体的には、不動産の所在地にある)法務局にて申請しなければなりません。この不動産の所在地は、登記事項証明書の表題部「所在地」に記載されています。

不動産の所有者を確認する

不動産所在者を確認するためには、登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)を取得する必要があります。この登記事項証明書は、原則、不動産の所在地にかかわらず、全国どこの法務局の窓口でも取得することができます。登記事項証明書を所得したら、「権利部(甲区)」の欄を確認し、故人が不動産の所有者か確認してください。

必要な書類を集める

共通して必要となる書類は、以下のとおりです。

【所有権移転登記申請書】相続登記の申請をするための書類です。

【対象不動産の固定資産評価証明書(※相続登記の申請を行う年度のもの)】

【不動産取得者の住民票(※被相続人が死亡した日以降に発行されたもの)】

【被相続人の住民票の除票または戸籍の附票】

遺産分割協議により相続登記を行う場合必要となる書類

【遺産分割協議書】相続人全員で協議して不動産の取得者を決めたことを証明するため、相続人全員が自書で署名し、実印を押します。

【相続人全員の印鑑証明書】

【相続関係説明図】

【相続人全員の戸籍謄本(※被相続人が死亡した日以降に発行されたもの)】

【被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍(あるいは除籍、改正原戸籍)謄本】

遺言書がある場合に必要となる書類

【遺言書】自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は検認済みであることが必要です。

【被相続人の死亡時の戸籍謄本】

【不動産取得者の戸籍謄本】

相続関係説明図、登記申請書を作成する

相続関係説明図とは、故人を中心として相続人の構成が容易に把握できる一覧図のことです。相続関係説明図を作成して登記申請を行った場合、登記が完了した際、戸籍謄本等を返却していただくことができます。

登記申請書は、遺産分割の方法によって記載内容が異なります。記載内容としては、①登記の目的(所有権移転等)、②原因、③相続人等です。また、申請書の頭には「登記申請書」と記載する必要があります。

法務局へ申請する

相続登記の申請は、全国どこの法務局に申請してもいいわけではなく、不動産を管轄する(具体的には、不動産の所在地にある)法務局にて申請しなければなりません。この不動産の所在地は、登記事項証明書表題部の「所在地」に記載されています。

登記識別情報を受け取る

登記完了予定日までに、法務局から特に連絡がなければ登記は完了しています。そのため、法務局へ登記識別情報通知書(登記識別情報は、英数字12桁の組み合わせでできており、不動産や登記名義人となった申請人ごとに定められ、登記名義人となった申請人のみに通知される情報です。)を受領しましょう。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続登記を行った場合に掛かる税金は?

登録免許税がかかります。登録免許税は、「課税価格×0.4%」で計算します。なお、課税価格とは、固定資産税評価証明書に記載された固定資産の価格のうち1000円未満を切り捨てた金額をいいます。

相続登記の期限

例えば、相続放棄の手続きは3カ月以内、相続税の申告は10カ月内といったように、相続に関する手続きには、多くの期限が定められています。

もっとも、相続登記には期限が設けられていません。そのため、いつ相続登記をするか等については、相続人の自由ではあります。但し、相続登記を怠ると、色んなトラブルの原因となってしまうため注意が必要です。

相続登記で問題になりやすいケース

上記の通り、相続登記には期限がありません。

しかし、相続登記せずにいると、不動産を有効に活用することができなくなったり、相続人が増え続けて、手続や必要書類の収集等が煩雑になったりします。

相続登記手続きを放置した場合

長期間放置するほど、登記が難しくなる

相続登記をせずに長期間放置すると、何世代にもわたって相続人が増え続け、権利関係が複雑になります。その結果、手続に参加する人数が非常に多くなるため、相続登記が難しくなってしまいます。また、相続登記には、登記義務者の協力が必要となるため、相続登記を放置し続けると、相続人が増えることに加えて相続人同士の繋がりが薄くなってしまうため、相続登記をしようとするときには、見知らぬ大勢の相続人との話合い(遺産分割協議)を強いられることになってしまいます。

相続登記せず住み続けた場合

遺産分割協議を行わずに事実上、故人の不動産を利用し続けていた場合、突然、他の相続人から当該不動産に関する権利主張をされる可能性があります。

また、仮に、他の相続人と協議していたとしても、相続登記を備えていない場合、「当該不動産を●●が取得するとは合意していない」などと従前の協議を反故されてしまうこともあり、この場合、従前の協議結果を立証して、自らの権利主張をすることが困難になります。

相続登記を放置しているとできなくなることがある

相続登記をせずに放置したままではできないことは、多くあります。 例えば、不動産売却ができなくなったり、不動産を有効活用することができなくなったりします。

相続登記をせずに放置していると、売却後の登記の名義書換えが複雑になるため、現実的には買い手がつきません。また、相続登記していない不動産は、賃貸借等も事実上できなくなります。例えば、賃借人は、誰が所有者変わらないため、誰に賃料を支払えばいいのかわかりません。そのため、事実上、仲介不動産業者も見つからないでしょう。

共有名義で相続登記した場合

後から共有関係を解消する場合に、費用が高額になる

共有者の1人に持分を移転するための登記費用や、贈与する場合に課税される贈与税の金額は、相続時と比べてとても高額です。

売却等、処分をするときに手間がかかる

後になって不動産を売却するとき、売却すること自体には納得していたとしても、売却価格や仲介業者、売却活動を中心となって行う共有者の選定等で意見が割れ、調整に時間がかかるおそれがあります。

相続登記のお悩みは弁護士にご相談ください

相続登記の申請書類を過不足なくそろえ、登記申請書類や遺産分割協議書を不備なく準備するためには専門的知識と多くの時間が発生します。こうした専門的かつ煩雑な作業は、弁護士にお任せください。弁護士であれば、相続問題の処理にも慣れていますし、相続登記手続きを完了することもできます。

相続が発生したときにまず気になるのは、誰が遺産を相続することができるのか、という点ではないでしょうか。本コラムでは、相続をすることが出来る人(相続人)について確認した上で、被相続人との関係性から相続人になるのかどうかを解説しています。 「今回の相続について、誰に声をかければいいだろう?」「親戚が亡くなったけれど、自分は相続人になるのだろうか?」とお悩みの方は、ぜひ本コラムをご確認ください。

法定相続人とは

相続によって遺産を受け取ることができる人のことを、相続人と言います。民法は、亡くなった方(被相続人)と一定の親族関係にあった人が相続人になることを定めています。法定相続人とは、このように法律で定められた相続人のことを言います。もっとも、法定相続人にあたる人がいるのかを確認するためには、被相続人の戸籍謄本等を取りよせて調査する必要があります。この調査のことを相続人調査といいます。

法定相続人の範囲

法定相続人の範囲は、被相続人の配偶者、子、両親、兄弟姉妹です。もっとも、親族がいるかいないか、存命であるかないかによって、相続人の範囲は変化します。

被相続人の子が、被相続人より先に亡くなっているなど相続権を失っている場合には、子の子(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。孫が相続権を失っている場合には、孫の子(被相続人のひ孫)が相続権を代襲します(再代襲)。兄弟姉妹の場合、代襲相続は認められますが、兄弟姉妹の場合には再代襲相続は認められません。

反対に、被相続人より先に両親が亡くなっているが、その両親(被相続人の祖父母)が相続人となります。

配偶者は必ず相続人になる

被相続人が結婚していた場合、被相続人の配偶者は必ず法定相続人となります。

ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある者のことです。そのため、事実婚や内縁関係にある場合でも、実際に婚姻をしていないときは法定相続人とはなることはできないため、注意が必要です。

子供がいる場合

被相続人に配偶者と子供がいた場合、法定相続人は配偶者と子供です。

子供については、実子であるか養子であるかを問わず、法定相続人となります。また、被相続人と、法律上の婚姻関係にない内縁の妻等との間の子供であっても、被相続人が認知していれば法定相続人となります。

法定相続分(遺産を相続する割合)は、配偶者が2分の1、子供が2分の1です。子供が複数いる場合、2分の1を子供の人数で割ったものが、子供一人当たりの相続分になります。

子供がいない場合

被相続人に配偶者がいて、子供がおらず、被相続人の両親が存命の場合には、法定相続人は配偶者と両親になります。

この場合、法定相続分は、配偶者が3分の2、両親が3分の1です。両親が双方とも存命の場合には、両親一人当たりの相続分は6分の1となります。

子供がいるが離婚している場合の法定相続人は?

被相続人が亡くなる前に離婚しており、亡くなった時点では配偶者がいないが、子供がいる場合、法定相続人は子供です。

元配偶者であった場合でも、被相続人が亡くなった時点で婚姻関係を解消していれば、法定相続人とはなりません。一方で、夫婦が離婚をしても親子関係は継続するため、前婚の子でも法定相続人となります。

死別などで配偶者がいない場合の法定相続人は誰か

死別や離婚などで被相続人に配偶者がいない場合、子供がいれば子供が法定相続人となります。子供がいないときは、両親が法定相続人となります。

独身の場合の法定相続人は誰か

独身の場合も、基本的には死別等で配偶者がいない場合と同様に考えます。認知した子どもや養子がいる場合には、法定相続人は子供です。認知した子供や養子がいない場合は、両親が法定相続人となります。

兄弟・姉妹は法定相続人になるか

被相続人の兄弟・姉妹は、被相続人に子供がおらず、両親や祖父母等の直系尊属も既に亡くなっている場合に、法定相続人となります。

この場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟・姉妹が4分の1です。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

甥・姪は法定相続人になるか

被相続人に子供がおらず、両親や祖父母等の直系血族も既に亡くなっており、本来は被相続人の兄弟・姉妹が法定相続人となる場合で、兄弟・姉妹が既に亡くなっているなど相続権を失っているときは、被相続人の甥・姪が代襲して法定相続人となります。

甥・姪は、兄弟・姉妹を代襲して相続人となるため、法定相続分は兄弟・姉妹と同様に考えます。

孫は法定相続人になるか

被相続人の子供が、被相続人よりも先に亡くなっているなど相続権を失っている場合で、その子供に子供(被相続人の孫)がいるときは、被相続人の孫が代襲して法定相続人となります。

法定相続分は、子供と同様に考えます。

養子は法定相続人になるか

養子であっても、養子縁組によって法律上の親子関係が発生しているため、法定相続人となることができます。相続はあくまで法的な処理なので、血のつながりの有無ではなく、法律上の親関係の有無が重要となります。

相続には順位があり、全員が相続できるわけではない

以上見てきたとおり、被相続人と一定の親族関係にある人は、法定相続人となりえます。しかし、必ずしも全員が常に法定相続人となるわけではありません。

配偶者は常に法定相続人となりますが、その他の人には相続順位があり、先順位の法定相続人がいない場合に限って法定相続人となることができます。相続順位は、第1順位が子供(代襲相続する孫、ひ孫などの直系卑属)、第2順位が両親(または祖父母などの直系尊属)、第3順位が兄弟・姉妹(代襲相続する甥・姪)です。そのため、被相続人に子供がいない場合は両親、両親が存命でない場合は兄弟・姉妹というように法定相続人が決まっていきます。

法定相続人がいない場合

法定相続人がいない場合や、元々は法定相続人となる者がいたが、相続放棄等によっていなくなってしまった場合、次のような処理がなされることになります。

まず、法的に有効な遺言があれば、遺言で遺産を贈られた人が遺産を承継することになります。法的に有効な遺言がなかった場合、被相続人の利害関係人または検察官が申立てをすると、相続財産管理人が選任されます。相続人や特別縁故者が現れなければ、遺産は最終的に国庫に帰属します。

法定相続人についてお困りなら弁護士にご相談ください

以上、本コラムでは、法定相続人の範囲について解説をしてきました。

実際に法定相続人の範囲を確定するためには、被相続人の戸籍謄本等の収集による相続人調査と、法定相続人の範囲に関する正確な知識が必要です。「多分こうだろう」と考えたことが、後々のトラブルにつながることもあります。

法定相続人に関してお困りの際は、まずは一度弁護士にご相談ください。

離婚の際に、養育費を支払うとの合意をしても、相手方が支払わない場合があります。養育費は、子供の生活費ですから、継続的に支払ってもらう必要があります。

このページでは、養育費が支払われない場合の対処法について、詳しく説明します。

調停で決められた養育費が不払いになった場合

調停で決められた養育費が支払われなくなった場合、以下のとおり、履行勧告、履行命令、強制執行という手段をとることができます。

対策1.履行勧告

履行勧告とは、家庭裁判所の調停や審判で、養育費を支払う取り決めがされたにもかかわらず、その履行がされない場合に、家庭裁判所が相手方に対して、養育費支払義務の履行を勧告するものです(家事事件手続法289条1項)。

履行勧告をするには、調停や審判をした家庭裁判所に対して、履行勧告の申出書、養育費の取り決めが記載されている調停調書、審判書のコピー、養育費の支払いがないことを示す資料(預金通帳など)のコピーを提出して、申出を行います。

対策2.履行命令

履行命令とは、履行勧告を行っても養育費が支払われない場合に、家庭裁判所が相手方に対して、履行をするように命令を出す制度です(家事事件手続法290条1項)。

履行勧告とは異なり、履行命令に従わない場合、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。履行勧告よりも相手方にプレッシャーを与えることができ、任意に支払ってくれる可能性があります。

対策3.強制執行

強制執行とは、相手方の財産を差し押さえることで、強制的に相手方の財産を回収する制度です。履行勧告や履行命令では、あくまでも相手方の任意の支払を促すものであり、財産を強制的に回収することのできる強制執行とは異なります。その点で、強制執行は、未払いとなっている養育費を回収する強力な手段といえます。調停調書や審判書、養育費の支払いにつき強制執行認諾文言が付けられた公正証書があれば、強制執行をすることができます。

民法改正で未払い養育費に対応しやすくなりました※民事執行法改正ではないでしょうか?

強制執行によって相手方の財産を差し押さえるにあたり、相手方にどのような財産があるかをあらかじめ特定する必要がありますが、相手方を裁判所に出頭させ、財産の内容を明らかにしてもらうための制度として、財産開示というものがあります。

財産開示は、近年の民事執行法の改正により、財産開示に出頭しない債務者への罰則を強化して、財産開示制度がより実効性のあるものになりました。また、第三者からの情報取得手続という制度が新設され、金融機関に対して、相手方の預貯金の存否に関する情報を取得したり、市町村等から相手方の給与支払者に関する情報(相手方の勤務先)を取得したりすることができるようになりました。

この改正により、相手方の財産を差し押さえることが容易となり、養育費の未払いへも対応しやすくなりました。

口約束で決めた養育費が突然支払われなくなった場合

離婚の際に、養育費について、離婚協議書や調停調書がなく、口約束で決めることがあります。この場合に、突然、養育費が支払われなくなることも考えられます。このような場合に、どのような対応をすればよいか、以下で説明します。

まず、相手に連絡を取る

まずは、養育費を支払ってもらえるように、メールや電話などで、相手方に連絡をとりましょう。養育費がないと子供の生活が困ってしまうことなど、具体的に伝えたうえで、支払いを継続してもらえるように話しましょう。

内容証明郵便を出すのも1つの手

養育費が未払いとなった場合に、相手方に支払いを求める際の手段の一つとして、内容証明郵便があります。内容証明郵便は、いつ、だれが、だれに対して、どのような内容の文書を送付したか、を郵便局が証明してくれるものです。

内容証明郵便は、郵便局の窓口で、①相手方に送付する文書1通、②①の謄本2通(差出人および郵便局が各1通ずつ保存するもの)、③差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒、④内容証明の加算料金を含む郵便料金、を提出します。

内容証明郵便を出すことによって支払いを強制する効果はないのですが、内容証明郵便を送付されることにより、相手方にプレッシャーを与えることはできるかと思います。ただ、相手方への脅迫のような内容になるのは避けなければなりませんので、記載する内容については、弁護士に相談しましょう。

交渉・調停で養育費を請求する

養育費が未払いとなった場合、話合いで解決することが考えられます。話し合いがついた場合は、今後の支払を確保するためにも、合意内容を公正証書にして、未払いの際に強制執行される旨の記載を入れましょう。合意書や公正証書作成、相手方との話し合いを弁護士に依頼することもできますので、困った場合は、弁護士に相談しましょう。

一方で、そもそも相手方との連絡がつかない場合や、話合いができても折り合いがつかないときは、家庭裁判所に対して調停を申立てましょう。家庭裁判所の調停委員が、双方の収入の把握し、支払い金額や支払い方法など、養育費支払いの合意に向けて、仲介役となってくれます。調停期日は、平日の日中に行われますので、養育費の金額の主張等を弁護士に依頼し、代理人として出席してもらうこともできます。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

養育費の未払い分はどこまで遡って請求できる?

養育費の取り決めをしたにもかかわらず、相手方の養育費の未払いが長年続いた場合、相手方が任意に支払ってくれる限り、どこまでも遡って請求することはできます。

もっとも、多くの場合、相手方は、これまで未払いの養育費を請求されてこなかったことから、時効を主張してくるでしょう。相手方が時効を主張した場合、5年以上前の未払い分(ただし、調停、審判及び訴訟で養育費が定められた場合は10年間以上前の未払い分)は消滅してしまいます。

一方で、そもそも養育費の取り決めをしなかった場合は、養育費を請求した時点(内容証明郵便などの書面で請求した時点や養育費の調停を申立てた時点)から発生することになりますので、相手方が過去の未払い分を請求することは容易ではありません。

なお、未払い分の養育費を請求する時点で子供の年齢が20歳を超えていても、未払い養育費の請求をすることはできます。

養育費未払いの理由が環境の変化によるものだった場合

養育費未払いの理由が、一方もしくは双方の環境の変化にあった場合、一方から減額が主張されることがあります。減額が主張される環境の変化の典型例としては、新たな子の誕生、収入の大幅な減少、再婚相手との養子縁組などです。このような環境の変化が、当初の養育費の取り決めの際に想定されていなかった場合、事情変更があったとして、再度、養育費の額を話合うこととなります。

養育費の減額は、その主張をした時点(養育費の減額調停申立て時点等)から減額された養育費の支払いをすれば足りるのが原則ですが、事案によっては、事情の変更があった時点から減額される可能性もありますので、注意が必要です。

未払い養育費にお困りなら弁護士にお任せください

養育費は、子供の生活費として重要なものですが、支払いが長期にわたることから、未払いが重なることも多いでしょう。未払いの状態で放置すると、相手方から時効を主張されることもあります。また、事情の変更を主張して、減額を求めてくることも考えられます。

このような場合に、弁護士に相談すれば、どのように対処することが法的によいかをアドバイスしてくれるでしょう。また、代理人となって相手方と交渉したり、調停を申立てたり等、養育費の未払いの回収や支払の確保に尽力してくれるでしょう。

未払い養育費など、養育費のことでお困りでしたら、是非弁護士にご相談ください。

婚姻期間20年前後を過ぎた後に離婚することを「熟年離婚」と言います。最近はこのような熟年離婚の件数が増えています。

熟年離婚の原因

熟年離婚の原因には、以下のような原因があります。

相手の顔を見ることがストレス

夫が定年退職をして、自宅にいる時間が増えると、四六時中夫婦で顔を突き合わせて過ごすことになります。そのため、夫が家にいて、相手の顔を見ることをストレスとして感じて、離婚を考える方がいらっしゃいます。

価値観の違い、性格の不一致

婚姻当初から、価値観の違いや性格の不一致を感じていたものの、このまま一生価値観の違う人・性格の合わない人と人生を送ることに耐えられなくなって、離婚を考える方がいらっしゃいます。

夫婦の会話がない

夫が定年退職をして、家にいるにも関わらず、夫婦で会話をすることがないということは寂しいですし、不満に感じる人もいます。その寂しさや不満から、離婚を考える方がいらっしゃいます。

子供の自立

子供が一人前になるまでは、夫婦が互いに不満を有しながらも、協力し合って子育てをしますが、子供に手がかからなくなると、夫婦が協力し合う必要もなくなり、それまでの不満が爆発して、離婚を考える方がいらっしゃいます。

借金、浪費癖

配偶者に多額の借金があり、浪費癖があるような場合には、一緒に協力して支払い続けていくことよりも、離婚をして、支払いから免れることを考え、離婚を考える方がいらっしゃいます。

介護問題

婚姻期間が長い夫婦は、双方の両親の介護の問題に直面することになります。介護は誰がするのか、施設に預けるのか等、介護の方針でもめたり、介護の負担が重すぎたりといったことから、離婚を考える方がいらっしゃいます。

熟年離婚に必要な準備

熟年離婚を考えた場合、まずは計画的な準備が必要です。

就職活動を行う

離婚をすると、今まで、夫婦二人で生活をしていたのが、独りで生活をしていくことになります。老後の生活のことを考え、十分な資産がない場合には、就職活動をして、収入源(仕事)を確保しなければなりません。

味方を作る

離婚するときは、自分一人で生活できると思っていても、実際、離婚してみると、一人で生活していくことの難しさに直面します。そのためにも、ご自身の味方になってくれる人を作っておきましょう。

住居を確保する

一人で暮らしていくための住居を確保する必要があります。

財産分与について調べる

離婚をする際に、夫婦の婚姻期間中に蓄えた財産を分け合う手続きを「財産分与」といいます。離婚後の生活のためにも、夫婦共有財産にどのようなものがあるのかあらかじめ調べておく必要があります。

専業主婦(専業主夫)の場合は年金分割制度について調べておく

専業主婦(専業主夫)の場合は、年金受給権を持つ配偶者から、離婚後に一定の金額の年金を受け取ることのできる年金分割制度が用意されています。そこで、年金分割制度について、調べておく必要があります。

退職金について把握しておく

退職金も財産分与の対象となります。そこで、退職金についてもきちんと把握しておく必要があります。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

熟年離婚の手続き

熟年離婚の手続きには、「協議」「調停」「裁判」があります。夫婦間の話し合いでまとまった場合には、「協議」離婚が成立します。当事者間の話し合いでまとまらなかった夫婦は、「調停」での手続きで離婚を目指します。調停手続きでも離婚ができなかった場合には、「裁判」で、離婚を目指すことになります。

熟年離婚で慰謝料はもらえるのか

性格の不一致や価値観の違いといった離婚原因では、慰謝料をもらうことは困難です。相手方に不貞行為があった場合や、DVを受けたような場合には、慰謝料をもらうことができます。

退職金は必ず財産分与できるわけではない

財産分与の対象となる退職金は、あくまでも婚姻期間中の部分に限られます。

退職金が既に支払われている場合

退職金は財産分与の対象となりますが、既に会社から支払われ、離婚する前に費消していた場合には、財産分与の対象となる財産が既に存在しないので、財産分与の対象になりません。

退職金がまだ支払われていない場合

将来的に支給されることがほぼ確実であることが見込まれる場合には、財産分与の対象になります。

熟年離婚したいと思ったら弁護士にご相談ください

もし、熟年離婚を考えている場合、離婚してから離婚時の取り決めについて後悔しないためにも、是非、弁護士にご相談してください。

相続をするとき、「何を相続するのか」で争いとなることが多いですが、その前に確認すべきなのは「誰が相続するのか」という点です。誰が相続をするのか、つまり相続人が誰であるかが明らかにしておかないと、せっかく遺産分割の話し合いをしても無駄になってしまう可能性があります。後のトラブルを防止するためにも、相続人調査は必ず行う必要があります。

このコラムでは、そのような相続人調査の重要性と調査方法について解説していきます。

相続人調査の重要性

遺産がどの相続人に帰属するかを決定するためには、相続人同士で遺産分割協議をすることが必要となります。この遺産分割協議は、全ての相続人によって行われることで有効なものとなります。

しかし、相続人調査が不十分だと、遺産分割協議後に新たな相続人が判明することがあります。そうなれば、遺産分割協議をやり直さざるを得ません。

そのため、遺産分割協議を有効に行い遺産を取得するためには、相続人調査を適切に行うことが重要となります。

相続人調査の方法

相続人調査は、被相続人や相続人の戸籍取得から始まります。取得した戸籍をチェックして、相続相関図を作成していきます。相続相関図に欠けている部分があれば、新たに戸籍を取得して、チェック、相続相関図の修正を繰り返していきます。こうすることで、相続相関図が徐々に詳細なものとなり、誰が相続人となるかが明らかになります。

相続人調査に必要になる戸籍の種類

戸籍には次のような種類があり、相続人調査を行う上ではそれぞれ必要となることがあります。ここでは戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍のそれぞれについて、具体的にどのようなもので、どのような場合に必要となるかを解説します。

戸籍謄本

戸籍謄本は、戸籍内容の全てを写した書面です。

多くの場合では、まずは被相続人の戸籍謄本を取ることになります。また、相続人についても、生存していることを確認するために戸籍謄本の取得が必要となります。

戸籍内容の全てを写した戸籍謄本に対して、一部のみを写した場合は戸籍抄本と呼ばれます。相続人調査の場面では、記載内容が限定されている戸籍抄本では必要な情報が得られないため、戸籍謄本が用いられます。

除籍謄本

除籍謄本とは、戸籍に入っていた者が抜け、誰も戸籍に居ないことを証明する書面です。

被相続人と同一の戸籍に入っている者がいなかった場合には、除籍謄本を取得することになります。例えば、被相続人の配偶者がすでに亡くなっており、子どもたちも婚姻して新たな戸籍に入っているような場合には、戸籍謄本ではなく除籍謄本を取得する必要があります。

また、相続人となるべき人がすでに亡くなっているような場合にも、代襲相続人の有無を確認するために、除籍謄本の取得が必要となります。

改製原戸籍

戸籍法が改正される場合、戸籍の様式が変更されて戸籍が書き換えられることがあります。改製原戸籍とは、このように書き換えられる前の戸籍のことです。

取得した戸籍謄本や除籍謄本が、戸籍が書き換えられたことで作成されていた場合には、書き換え前の改製原戸籍も取得する必要があります。

相続人調査に必要な戸籍は1つだけではない

相続人を調査する場合、被相続人の現在の戸籍謄本だけを取得するだけでは不十分です。相続人の有無を確認するためには、次のような戸籍が必要となります。

生まれてから死亡するまでの戸籍すべてが必要

まず、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍が必要となります。

生まれた時の戸籍が必要となるのは、被相続人の両親や兄弟姉妹を特定する必要があるためです。被相続人が婚姻等によって、生まれたときの戸籍から除籍されている場合には、生まれたときの戸籍を取らなければ両親や兄弟姉妹の有無は確認できません。

生まれた時と死亡した時の戸籍のみだと、例えば再婚後に亡くなられたような場合、初婚時の子どもの有無等が分からない可能性があります。そのため、生まれた時と死亡した時の戸籍だけではなく、その間の全ての戸籍が必要となるのです。

亡くなった人に子がいた場合

被相続人に子どもがいた場合には、子どもの戸籍謄本(または除籍謄本)を取得する必要があります。子どもの戸籍謄本(または除籍謄本)を取得することで、その子どもが生存しているかが明らかになります。

子どもが死亡している場合には、代襲相続が生じる可能性があるので、子どもの子ども(被相続人から見て孫)の戸籍謄本を取得する必要があります。

亡くなった人に子がいなかった場合

子どもがいない場合には、被相続人配偶者や両親に相続が発生するため、それらの者の戸籍謄本(または除籍謄本)が必要路なります。

さらに被相続人の両親や祖父母などの直系尊属が死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるため、兄弟姉妹について戸籍謄本(または除籍謄本)を集める必要があります。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

抜け漏れなく戸籍を取得する方法

戸籍謄本の取得に抜けや漏れが生じないようにするためには、以下の順序で戸籍謄本等を取得することが有効です。

①:被相続人の死亡したときの戸籍謄本(除籍謄本)を取得する

②:①の戸籍の中から「1つ前の本籍地」が記載されている箇所を見つける

③:見つけ出した「1つ前の本籍地」の戸籍謄本を取得する

④:②と③を繰り返す

戸籍を取得出来たら記載内容を確認する

戸籍を取得したら、他に取得すべき戸籍がないかを明らかにするため、戸籍の記載内容を確認する必要があります。特に、戸籍が作成された原因、日付は確認することが重要ですまた、除籍の記載がある場合には、除籍された理由、日付も確認しておきましょう。

古い戸籍は確認が困難なことも

古い戸籍の場合、毛筆で手書きされているため読みづらく、記載内容が判読できないことがあります。そのような戸籍に出会った場合、後のトラブルを防止するという視点からは専門家に任せることも検討すべきでしょう。

相続関係相関図を作成したら相続人調査完了

戸籍の取得後は、戸籍の情報を元に被相続人を中心として、配偶者、子、両親、兄弟などの相続人となりうる者の相関図を作成していきます。相続関係相関図が完成すると、今回の相続において法定相続人となる人が明らかになり、相続人調査は完了です。

相続人調査をしっかり行うことで後々のトラブル回避にもつながります。弁護士へご相談下さい

相続人調査は、適切に行わなければ遺産分割協議の有効性にも影響するため、しっかりと行うことが重要です。

しかし、相続人調査を個人で行うと、次々に戸籍を取得する必要があるため時間や手間がかかり、枚数が増えると確認も大変です。万が一漏れがあった場合には、遺産分割協議がやり直しとなるリスクもあります。

相続人調査についてお悩みの方は、まず一度、弁護士にご相談ください。

亡くなった親族の相続財産がどのくらいあるかは、相続人にとって重要な情報の一つとなります。以下では、そもそも何が相続財産にあたるか、相続財産の調査の流れ、調査方法などを解説していきます。

相続財産調査の重要性

亡くなった親族の相続財産がどのくらいあるかが分からない場合、その段階において相続人の間で分割協議をしたとしても、新たな相続財産の発見によって、再協議が必要となる場合があります。また、預貯金などの相続財産については、自動的に相続人が受け取れるわけではなく、一定の手続が必要となります。さらに、相続財産を調査せずにそのままにしておくと、知らないうちに借金を背負う可能性すら否定できません。

そこで、相続財産の調査は、慎重に行う必要があるのです。

相続財産にあたるもの

プラスの財産の種類

プラスの相続財産の例としては、不動産、預貯金、株、自動車や宝石等の動産、売掛金債権や賃借権等の債権もプラスの相続財産とされます。

マイナスの財産の種類

マイナスの財産についても、相続人は相続することとなります。

たとえば、友人や消費者金融からの借金、住宅ローン、未払いの税金、保証人・連帯保証人のような保証債務などが挙げられます。

相続財産調査の流れ

相続財産調査の流れとしては、プラスの財産を調査した後に、マイナスの財産を調査し、最後に、調査した相続財産について財産目録を作成することとなります。財産の調査には、金融機関に一つ一つ照会をかけ、回答を待つ必要があり、時間や手間がかかります。また、亡くなった方の生前の財産状態が把握できない場合は、より時間がかかることになるでしょう。

財産調査に期限はある?

民法では、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから三箇月以内に」相続放棄をしなければならないとされています(民法915条1項本文)。そこで、マイナスの相続財産が多い場合には、相続財産状況をいち早く把握し、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから三箇月以内に」相続放棄をしなければなりません。また、相続財産を放置すれば、財産の散逸や、相続人が死亡して、さらなる相続が発生することも考えられますので、先延ばしにせず、迅速に相続財産を調査しましょう。

預貯金の調査方法

亡くなった親族の方の預貯金を網羅的に把握できるシステムはなく、持っていたキャッシュカードや通帳等を利用して預貯金を把握していく必要があります。

預貯金については、金融機関に照会をかけて、亡くなった親族の預貯金がないかを確認します。その際、金融機関から残高証明書を取得することによって、相続財産を把握することができます。また、金融機関から取引証明書を取得することによって、他の財産が判明することもありますので、残高証明書と合わせて取得するとよいでしょう。

照会をかけた口座以外に、同一の金融機関の他の支店にも口座がある場合もありますので、照会をかける際は、全店照会を利用するとよいでしょう。

相続人に気付かれなかった口座はどうなるか

相続人が把握できなかった口座は、長年に渡って預金が動かなくなります。

このような場合、金融機関によって異なりますが、5年又は10年が経過することによって、預金を引き出す権利が、時効によって消滅することがあります。

したがって、預貯金口座は可能限りすべてを把握できるようにすることが重要です。

不動産調査の方法

不動産の調査については、固定資産税の納税通知書によって把握することができるでしょう。また、権利書を持っている場合には、これによって把握できる場合もあるでしょう。さらには、役所等で名寄張を取得する方法もあります。ただし、名寄帳は、その役所等の管轄の不動産について把握できるものにとどまりますから、他の市区町村にある不動産についてはその役所では把握していませんので注意が必要です。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

株式の探し方

証券会社からの通知や株主総会の招集通知、株式の配当通知等によって把握することができるでしょう。

また、通帳の取引履歴や確定申告書からも、株式の存在を把握することができるかもしれません。

なお、現在、株式は、原則として株券が発券されないこととなっており、株券から保有している株式を把握することは困難でしょう。

借金の調査方法

マイナスの財産としての借金の調査方法としては、金融会社等から督促状などの郵便物を確認することが重要です。また、預貯金口座から定期的に引き落とされているものがあれば、金融機関に対して取引履歴の開示を請求し、その内容を確認しましょう。その他の方法としては、信用情報機関に亡くなった方の借金の情報が登録されている場合がありますので、信用情報機関に問い合わせる方法も検討しましょう。

連帯保証人になっていないか調査する方法

亡くなった方が連帯保証人である場合、相続人は、その地位も相続します。すなわち、相続人も連帯保証人になるということです。

亡くなった方が連帯保証人になっているかどうかは、信用情報機関に問い合わせることで把握できることもありますが、その旨の登録がされていないこともあり、把握できないことがあります。

亡くなった方の保管していた書類の中に、保証契約書や金融機関等からの郵便物があるかどうかも確認してみるとよいでしょう。

住宅ローンがある場合

亡くなった方が、住宅ローンを組んでいる場合があります。この場合、多くの方が、団体信用生命保険(よく「団信」と呼ばれます)に加入しています。住宅ローンを組んでいる人の死亡によって、保険会社から住宅ローンの残額が支払われることとなります。

住宅ローンがあることが確認できた場合は、あわせて亡くなった方の団信の加入に有無についても確認してみるとよいでしょう。

借金が多く、プラスの財産がない場合

相続人は、マイナスの財産も相続しなくてはなりません。借金が多く、プラスの財産がない場合は、相続放棄を検討するとよいでしょう。

本来であれば相続することとなるマイナスの財産も含め、相続人は全て相続しなければならないところを、相続放棄によって、相続しないこととすることができる制度です。これによって、マイナスの財産を相続することを回避できます。

ただし、この場合は、プラスの財産も相続できなくなりますので、相続放棄をするかどうかは、慎重な判断が必要です。

財産目録の作成について

相続財産の調査を終えたら、相続財産を一覧で把握するために財産目録を作成しましょう。特に、相続人が複数いる場合は、財産目録を作成することによって誰がどれだけ相続するのかを把握しやすくなることから、遺産分割協議を進めやすくなります。

財産目録の作成時は、財産毎に記載することによって分かりやすくなるため、不動産、預貯金、その他の資産、負債等、項目を分けて作成するとよいでしょう。

相続財産調査は弁護士へお任せください

相続財産の調査は、遺産分割を行う前提として重要な位置づけとなります。

しかしながら、相続財産の調査経験がない場合は、その調査方法すら分からず、相続放棄の期限を経過してしまうなど、手続がうまく進まなくなることも考えられます。また、調査が足りていない場合は、遺産分割協議後に新たな相続財産が発見されるなど、再度の遺産分割協議が必要となる場合もあり、煩わしい結果となることも予想できます。

そこで、相続財産の調査の経験が豊富な弁護士に相談すれば、スムーズに相続財産の調査を行ってくれるでしょう。相続が発生した場合は、是非、弁護士に相談することをお勧めします。

協議離婚あるいは調停で離婚ができなかった場合、離婚する方法は裁判で離婚するしかありません。そこで、離婚裁判とはどういうものなのかについて、以下でご説明します。

離婚裁判の流れ

離婚裁判は、①離婚の調停が不成立となること、②家庭裁判所に訴状を提出することで開始します。次の項目で詳しく解説いたします。

離婚裁判を提起する前に

離婚裁判を提起するためには、あらかじめ調停手続きを経なければなりません。これを調停前置主義といいます。また、協議離婚や調停離婚をする場合と異なり、裁判離婚が認められるためには、法定離婚事由が存在しなければなりません。加えて、有責配偶者からの離婚請求が原則認められないなど、決まり事があります。

家庭裁判所に訴状を提出する

離婚裁判を提起しようと考えた場合、夫婦どちらかの住所地を管轄する家庭裁判所、あるいは、離婚調停を行っていた場所を管轄する家庭裁判所に訴状を提出しなければなりません。訴状提出の際に他にも用意する必要書類等がありますが、必要書類等については次の項目で解説します。

訴状提出の際に必要な書類と費用

離婚裁判を提起する原告は、

- 訴状(2部)

- 夫婦の戸籍謄本(原本とコピー)

を用意する必要があります。

訴状提出にあたっての注意点として、養育費の支払い請求では始期及び終期の記載を、法定離婚事由のどの離婚事由に基づく請求なのか条文を明記して明確な記載を、離婚とともに損害賠償請求をする場合に離婚自体慰謝料なのか、離婚原因慰謝料なのか判断がつくように請求を特定して記載するなどがあります。

費用は離婚のみを求める場合には、1万3000円、離婚と併せて附帯処分(財産分与、養育費等の子の監護に関する処分)を求める場合には、1万3000円の他、それぞれ1200円を合算した額が必要です。

訴状は、裁判所のHPから入手可能です。

第一回口頭弁論期日の通知が届く

訴状を家庭裁判所に提出すると、訴えを提起した者と訴えを提起された者すなわち夫婦それぞれに家庭裁判所から呼び出し状が届きます。訴えを提起された被告には、原告が提出した訴状の写しも呼び出し状と一緒に届きます。

被告が答弁書を提出

訴状を受け取った被告は、訴状への反論を書いた答弁書を裁判所に提出します。

口頭弁論を行う

双方の言い分を主張したり、証拠を提出したりなどといった攻撃防御を行う機会のことを口頭弁論といいます。第1回目の口頭弁論期日が開かれるまでの期間は訴状を原告が提出してから約1ヶ月後になります。その後、月に1回くらいのペースで口頭弁論期日が開かれます。審理の流れについては、次の項目で解説します。

審理の流れ

裁判所の審理は、当事者間の争点を整理しながら進みます。争点に関連した証拠を原告被告双方が提出します。事実の認定については、次の項目で解説します。

離婚裁判における事実の認定

裁判離婚が認められるためには、法廷で離婚原因があると認定してもらう必要があります。そこで、例えば、不貞行為の存在という離婚原因があると認定されるためには、不貞行為の証拠となる探偵会社からの報告書やホテルへの出入りの写真などがあると、不貞行為の事実を認定してもらいやすくなります。

証拠調べ

第1回の口頭弁論で和解ができない場合には、証拠調べが行われます。

証拠調べとは、当事者双方を裁判所に呼んで、尋問をしたり、証人を呼んで尋問をしたりすることをいいます。証拠調べ手続きについて、詳しくは、次の項目で解説します。

本人尋問や証人尋問

- 原告本人尋問

原告代理人から主尋問

被告代理人から反対尋問

裁判官から補充尋問 - 被告本人尋問

被告代理人から主尋問

原告代理人から反対尋問

裁判官から補充尋問

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚裁判の判決

口頭弁論手続きが終結すると、判決が出るまでには、約1~2か月程度を要します。判決は双方当事者に郵送され、手元に届きます。離婚を認める判決が確定すると、離婚が成立します。ただ、別途、離婚届は役場に提出する必要があります。詳しい解説は次の項目で行います。

和解を提案されることもある

裁判官から和解を勧められる可能性もあります。和解は訴訟手続きの進行中、いつでも可能です。

訴えの取下げにより裁判終了

原告のみが訴えを取り下げることが可能です。

ただし、被告の同意が必要です。

判決に対して控訴できる

判決内容に不服があった場合には、高等裁判所に判決受取後14日以内に控訴することができます。

判決後の流れ

裁判で離婚が認められた場合でも、離婚届は別途、役場等に10日以内に提出しなければなりません。離婚届の提出に併せて、判決謄本と判決確定証明書の提出が必要です。

離婚裁判にかかる期間

離婚裁判は、早くて半年、長くて3年程度の期間がかかります。

よくある質問

離婚届を提出した後に必要な手続きにはどのようなものがありますか?

離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ろうと考えた場合には、離婚をした日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出ることによって、婚姻中の姓を名乗ることができます。

離婚裁判が不成立になってしまったら離婚は諦めるしかありませんか?

離婚裁判が不成立で確定した場合は、既判力により、同じ理由で離婚訴訟を提起することができなくなります。しかし、夫婦関係は時の変化によって変化することから、裁判後に新たな事情が生じたとして、離婚を求めることはできます。

離婚裁判の流れをケース別で知りたい場合は弁護士にご相談ください

離婚裁判手続きをお一人で対応することは難しく、弁護士に依頼することをお勧めします。

「相手方が離婚に応じてくれない。」「お互い子どもの親権を譲らず、話合いがまとまらなかった。」という場合には、最終的には、離婚裁判で決着をつけることになります。今回は離婚裁判について、詳しく解説していきたいと思います。

離婚裁判とは

離婚裁判とは、判決による離婚を求める手続をいいます。以下で解説するとおり、離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、審判離婚及び裁判離婚の4つの方法があります。そのうち、離婚を希望する人が裁判離婚をするために、訴えを提起してから判決をもらうまでの一連の手続を、俗に離婚裁判といいます。

離婚裁判を提起する前に、調停にて話合いをすることが必要です(家事事件手続法257条1項)。離婚裁判は、裁判所が法律に基づいて強制的に当事者を離婚させる(又はさせない)手続ですので、いきなり裁判をすることは望ましくないと考えられております。まずは話合いを試みて、話合いがまとまらなかった場合にのみ裁判をするというのが現在の法律となっております。

離婚裁判以外の離婚方法

- 協議離婚・・・夫婦が話合いによって離婚をする方法です。夫婦がそれぞれ離婚届にサインをして、役所に届け出ることによって成立するという最もポピュラーで簡単な離婚の方法です。日本の離婚のほとんどは協議離婚です。

- 調停離婚・・・家庭裁判所において、調停委員という裁判所の非常勤職員を通じて夫婦が話し合い、話合いがまとまった場合に成立する離婚の方法です。調停で話合いがまとまることを「調停が成立する」といい、逆に話合いがまとまらずに調停が終了することを「調停が不成立になる」といいます。

- 審判離婚・・・調停が成立しない場合でも、家庭裁判所は諸事情を考慮して、職権で夫婦に離婚を命じることができます。この離婚を命じる判断のことを審判といい、審判によって成立する離婚を審判離婚といいます。審判離婚は、夫婦のどちらから異議が出た場合にはその効力を失うとされております。

離婚裁判で争われること

- 離婚原因・・・離婚裁判で離婚が認められるために必要な理由

- 親権・・・子どもを監護、教育し、子どもの財産を管理する権利

- 養育費・・・親権者とならない親が親権者となる親に対して負担する子の監護に関する費用

- 財産分与・・・離婚する際に、夫婦の一方が他方に対して財産を分与すること。

- 慰謝料・・・夫婦の一方の有責行為等によって離婚となる場合に、夫婦の他方が被った精神的苦痛を慰謝するために支払う金員

- 年金分割・・・厚生年金保険等の年金額の算定の基礎となる標準報酬等の改定等を行う制度

裁判で離婚が認められる条件

離婚裁判で離婚が認められるためには、離婚原因と呼ばれる法律上の事由が存在することが必要です(民法770条1項)。例えば、民法770条1項1号には、「配偶者に不貞な行為があったとき。」と規定されておりますので、裁判で配偶者の不貞行為を証拠によって証明することができた場合には、離婚が認められることになります。

離婚裁判の流れ

①裁判所に訴状を提出する。

②訴訟において当事者双方が離婚原因などの主張・立証をする。

③和解又は判決により離婚が成立(又は不成立)となり、離婚裁判が終了する。

離婚裁判にかかる費用について

離婚裁判には収入印紙代、郵便切手代、弁護士費用がかかります。

収入印紙代は、訴えを提起する場合に必ず必要な費用です。収入印紙代は、訴えの内容によって金額が異なりますが、離婚のみを求める場合は1万3000円となります。

郵便切手代は、離婚裁判を提起する場合には、裁判所に一定の郵便切手を予納しなければならないため、切手を購入する際に必要な費用となります。各裁判所によって必要となる切手の金額や組合せが異なりますので、事前に各裁判所に問い合わせる必要があります。なお、切手代は概ね6000円程度のところが多いようです。

弁護士費用は、弁護士に依頼した場合にのみかかります。金額は各法律事務所によって様々ですが、着手金は概ね30万円から60万円程度のところが多いようです。成功報酬は裁判によって得られた経済的利益によって大きく異なりますが、着手金と同額以上となることがほとんどです。

費用はどちらが負担するのか

収入印紙代と郵便切手代は、原告(訴えを提起する側)が負担することになります。ただし、離婚裁判で勝訴した場合には、これらの費用を相手方に負担させることができます。

弁護士費用については、勝訴した場合も敗訴した場合も、その弁護士を依頼した本人が負担することになり、相手方にその負担を求めることはできません。

離婚裁判に要する期間

離婚裁判は、訴えを提起してから判決又は和解によって終了するまでに、6か月から2年程度かかることが多いです。もちろん、6か月以内に終わることもあれば、3年以上かかることもあります。

ただし、これらは第一審の期間ですので、控訴や上告がされた場合には、さらに期間を要することになります。

最短で終わらせるためにできること

離婚裁判で期間を要する原因の1つとして、資料の収集に時間がかかるということが挙げられます。

例えば、財産分与を請求する場合には、当事者双方が各自の財産資料(通帳のコピー等)を提出することになりますが、通帳を紛失してしまった場合などには金融機関に残高証明書を発行してもらう必要があります。このように金融機関に資料を発行してもらわなければならないこともありますので、あらかじめ提出することが予想される資料については、事前に集めておくと一定程度期間を短縮することができます。

長引くケース

離婚裁判は、争点が多いほど長引くことになります。親権、養育費、財産分与等多くの点で対立している場合には、長引く可能性が高いです。特に、親権に争いがある場合で、家庭裁判所調査官という子どもの専門家が様々な調査をするときや、財産分与に争いがある場合などで、当事者の一方が財産資料の開示に応じないため、裁判所が金融機関に対して調査嘱託や文書提出命令を行う場合には、長引く傾向にあるといえます。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚裁判で認められる別居期間

離婚裁判で離婚原因として多く主張されるのが、別居期間です。夫婦が長期間別居をしている場合には、婚姻関係が破綻したものとして民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとされております。

それでは、どの程度別居期間が必要かというと、婚姻関係の破綻は様々な事情の総合考慮であることから、一概にこれくらいの別居があれば離婚が認められるとはいえません。ですが、一般的には、口頭弁論終結時に別居から3年程度経過していれば離婚が認められる可能性が高いとされております。

なお、ここでいう別居には家庭内別居は含まれません。家庭内別居では婚姻関係の破綻は認められない可能性が高いです。また、夫婦が現実に別々に暮らしていたとしても、それが単身赴任をきっかけに始まった場合には、ここでいうところの別居に含まれません。単身赴任をきっかけに3年以上別々に暮らしていたとしても、婚姻関係が破綻するわけではありません。

離婚裁判の欠席について

離婚裁判は、当事者双方が主張、反論をして、最終的に裁判官が結論(判決)を出すという流れになりますので、当事者の一方が欠席した場合には、欠席した側の主張がないまま判決を出すことになってしまいます。

原告が何の理由もなく欠席を繰り返した場合には、訴えが棄却され、また、被告が何の理由もなく欠席を繰り返した場合には、原告の請求が認められる可能性が高いです。

離婚裁判で負けた場合

離婚裁判で敗訴してしまった場合には、敗訴してしまった当事者は、高等裁判所に家庭裁判所の判決について不服を申し立てることができます(これを「控訴」といいます。)。離婚裁判で敗訴した当事者は、高等裁判所において、家庭裁判所の判決が誤っていると主張して争うことができます。

また、高等裁判所の判決に不服がある場合には、最高裁判所に不服を申し立てることができます(これを「上告」といいます。)が、最高裁判所への不服申立てをすることができる理由は厳しく制限されておりますので、上告することはほとんどないといってよいでしょう。

離婚裁判で敗訴した場合に、控訴・上告するかどうかは弁護士とよく相談して決めましょう。

離婚裁判のメリット、デメリット

メリット

離婚裁判の最大のメリットは、相手がどうしても離婚に応じない場合等においても、客観的に婚姻関係が破綻していると証明することができれば強制的に離婚をすることができる点です。

デメリット

他方、デメリットとしては、時間的・経済的負担が大きいところでしょう。すでに解説したとおり、期間については概ね6か月から2年程度、費用については弁護士費用を含めると数十万円かかります。

離婚裁判についてQ&A

裁判を拒否することは可能なのでしょうか?

原告から離婚裁判を提起された場合、被告は裁判を拒否することはできません。被告は訴えられてしまった以上、裁判に出頭し、自らの主張をする必要があります。仮に、裁判に出頭せずに放置していると、原告の言い分が全面的に認められてしまう可能性もあります。

ですので、離婚裁判を起こされてしまった場合には、必ず無視しないようにしましょう。

他人が離婚裁判を傍聴することはできますか?

離婚裁判のうち法廷で行われる口頭弁論期日は、通常の民事裁判と同じで、誰でも自由に傍聴することができます。他方、法廷ではなく、裁判所の一室で行われる弁論準備手続期日などは非公開となっておりますので、傍聴することはできません。

配偶者が行方不明でも離婚裁判を行うことはできますか?

配偶者が行方不明な場合でも、離婚裁判によって離婚をすることができます。民法770条1項3号には、「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。」に離婚の訴えが認められると規定されており、このように配偶者が失踪しているような場合を想定した規定も存在します。

離婚後すぐに再婚することはできるのか?

離婚後すぐに再婚をすることができるかどうかについては、男性側と女性側とで法律が異なっております。

まず、男性側は、特に再婚を制約する規定はありませんので、離婚後すぐに再婚をすることができます。

他方、女性については、原則として、離婚の日から100日を経過するまでは再婚をすることはできません(民法733条1項)。ただし、離婚の時点で子を懐胎していなかった場合と離婚後100日以内に出産をした場合には、離婚から100日を待たなくても再婚をすることができます。

この再婚禁止の規定は、簡単にいうと、女性が離婚後に生んだ子どもが前の夫の子なのか再婚相手の子なのかがわからなくなってしまうことを防ぐために設けられたものです。

相手が離婚を拒否し続けたら裁判でも離婚することはできない?

協議離婚や調停離婚については、いずれも話合いで離婚の合意ができなければ離婚は成立しないので、相手方が離婚を拒否し続けた場合には、協議離婚も調停離婚もできません。また、審判離婚についても、相手方が家庭裁判所の審判に異議を出した場合には、審判の効力が失われてしまうため、離婚をすることができません。

しかし、離婚裁判では、相手が離婚を拒否し続けた場合であっても、離婚原因が存在することを客観的に証明することができたときは、判決で強制的に離婚をすることができます。

離婚裁判を考えている場合は弁護士にご相談ください

以上、離婚裁判について解説をしてきました。

離婚裁判は離婚協議や離婚調停とは異なり、相手方との話合いではありません。法律に定める離婚原因の有無や養育費、財産分与等について、法的な主張をし、その主張を証拠によって証明しなければなりません。このようなことは一般の方が自ら行うのは相当困難でしょう。

ALGでは離婚裁判の案件を多く扱っておりますので、離婚裁判を提起する場合や相手方から提起された場合にどのような対応をすればよいのか等について、一度ALGの弁護士にご相談ください。

-

- 保有資格

- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)